о «музее неучастия»

Художники Брэд Батлер и Нур Афшан Мирза рассказывают о своем долгосрочном проекте «Музей неучастия», размышляя над социальной и институциональной проблематикой вовлеченности. Проект развернулся в нескольких частях по всему миру – от Великобритании до Пакистана и Австралии.

Ольга Шпилько: Название вашего проекта привлекает меня из-за той неоднозначности, которая сопровождает практику участия. С одной стороны, приглашение к участию и его реализация разрушают иерархии и устанавливают горизонтальные связи, в том числе и в отношениях между художником и зрителем. Неучастие, невовлеченность – это способ дистанцироваться от ценностей сообщества в пользу ценностей индивидуальных, который можно описать русской поговоркой «Моя хата с краю, ничего не знаю». Но мне кажется, что с другой стороны, у партиципаторных практик появился существенный недостаток. В нынешней системе культуры участия слишком ждут, его почти требуют: тех, кто не хочет быть вовлеченным, обвиняют в том, что они просто потребители искусства, в отличие от производителей. Так что для вас неучастие? Подозреваю, что и для вас в нем много противоречий.

Брэд Батлер: Мне нравится эта русская поговорка! И да, для нас, как вы и сказали, неучастие всегда было источником множества смыслов. Оно заключает в себе активное напряжение. Можно сказать, что неучастие можно описать как стратегию сопротивления, но также – как состояние, с которым мы боремся. Это придало много динамичности проекту, особенно там, где мы изучали способы функционирования власти.

Нур Афшан Мирза: Например, во время нашей резиденции в ZKM (Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, Германия) мы работали с 40-70-летними смотрителями, которые уже много лет трудились в музее. Согласно условиям их договоров, они не имели права разговаривать с посетителями об искусстве, которое они охраняли и о котором за это время узнали больше, чем кто-либо еще. У всех них не было права на то, чтобы их видели и слышали. Мы поставили своей целью наладить сотрудничество с этими смотрителями и дать им пространство в рамках выставки. Такие проекты также распознают неучастие в действии, важно не думать об этом лишь как о теории.

ОШ: Не могли бы вы рассказать о вашей методологии (если это слово вообще применимо) и том, как «Музей…» развивался за время существования проекта?

ББ: Мы изначально были нацелены на долгосрочную работу и хотели углубиться в идеи, которые соединили бы сразу несколько проектов. Мы слушали людей и работали с ними на территориях, которые часто нельзя со всей очевидностью назвать искусством. Мы позволяли идеям вести нас вперед, постоянно спрашивая себя, чего не хватает нашей работе. Естественно, людям нужны пространство и время, так что мы часто оставляли пространство открытым для других. Мы также исследовали различные методы организации выставок, экспериментируя с фильмами и объектами, ситуациями, обстоятельствами и провокациями. Часто мы работали за пределами музеев, например, организовывая группы по языковому обмену, создавая театральные труппы, выпуская газеты. Я к тому, что когда я вспоминаю те события, часть меня задается вопросом: как мы всего этого достигли? Как моему физическому телу удавалось удерживать вместе всех этих людей, все эти стратегии, и одновременно управлять пространством в Лондоне (кино-платформа no.w.here)? Я действительно горжусь тем, как мы работали. Я использовал прошедшее время, несмотря на то что мы с Нур так и не закрыли «Музей неучастия» официально. Но мы сделали паузу, чтобы оценить пройденный путь. Это случилось после того, как нас пригласили создать «посольство неучастия» на Сиднейской биеннале 2016 года. Пригласила нас куратор Стефани Розенталь, которая тогда разрабатывала концепцию посольств различных идей. Когда она к нам обратилась, то рассказала, что сначала намеревалась создать «посольство сопротивления». Но поразмыслив, она решила, что это не совсем правильно, или недостаточно. Так что она предложила целое пространство, чтобы сделать в нем «посольство неучастия». В ту поездку мы не только собрали в одной выставке множество способов мыслить. Она стала знаменательной для нас, поскольку совместила результаты нашего десятилетнего труда над этой идей с современной историей колониализма, очень для нас болезненной. И к концу биеннале, на которой нас очень хорошо приняли, мы задумались, обладает ли неучастие как концепция достаточным воздействием? В мире, где власть имущие – это крупные мужчины, склонные к фашизму. Так что это был не финал. Биеннале снова заставила нас задуматься, где находятся болевые точки и как еще мы можем воздействовать. И действительно ли нам подходит такой метод, как «Музей неучастия», внедренный в биеннале. Именно в этой точке мы находимся сейчас, приводя в порядок наши мысли относительно того, куда определить себя. Так что «Музей неучастия» – это очень масштабная работа. На нашем сайте он представлен не полностью. Он состоит из множества стратегий и пересекает страны и границы.

НАМ: Вообще-то, значительная часть «Музея неучастия» была об устной культуре. Практика устной культуры сильно гендерно-дифференцирована. Знаете, многие вещи просто не были задокументированы по этой самой причине. Как бы это ни выглядело…

ОШ: Вы об организованных в «Музее» уроках английского и их посетителях?

НАМ: Нет, я о другом. Я имею в виду вещи вроде моего феминистского проекта «Сплетни». Я говорю об отношениях между нашим сообществом, которое что-то организовывает, и активизмом. Мы были вовлечены во множество вещей, которые просто не распознавались как современное искусство и не регистрировались как активистские практики. Это часть устной культуры, превращающейся в знание во плоти, которым обмениваются и которое распространяется. Так что, как бы это ни выглядело, большая часть нашей практики не была задокументирована, и намеренно. Потому что ее ценность заключалась в присутствии в конкретном пространстве в конкретный момент. Имело значение то, что ты оттуда усваивал, то, как тело заражало (в хорошем смысле) другое тело мыслью, так что это было чем-то вроде аналогового открытого кода как один из аспектов более глубокой практики устной культуры.

ОШ: Да, конечно. Я имела в виду, что устная культура должна распространяться, чтобы существовать: ее модус существования действительно напоминает процесс заражения. Я бы хотела спросить, кто те люди, сделавшие это возможным? Этот вопрос касается вашей аудитории, но мне также интересно, как вы воспринимаете и оцениваете степень ее участия и неучастия.

ББ: В ответ на ваш вопрос я могу рассказать множество вещей – я вспоминаю эти восемь лет и понимаю, насколько по-разному мы работали. Иногда мы начинали с того, что представляли, как воспримут нашу работу люди, которые не намеревались ее увидеть. Например, когда «Музей неучастия» еще только начинался, мы думали об отношениях, выстраиваемых пространством и его стенами, которые одновременно защищают, но и ставят преграду между людьми и произведением искусства. Насколько я помню, – Нур, поправь меня, если что, – мы также задумывались о том, какие способы распространения можно заимствовать для наших идей. Это привело нас к интервенциям в общественные пространства, рынки, улицы или территории, где вы обычно не ожидаете встретить «современное искусство». А когда это случалось, быть уверенным в том, перформанс вы видите или нет, оказывалось невозможно.

НАМ: Хочу кое-что добавить. Мы искали места, или, скорее, нас притягивали места, где были люди из самых разных социальных слоев и с разным экономическим положением. Поэтому мы занимались выпечкой, делали проекты в общественных пространствах или на рынках. Так получалось вступать в диалоги с людьми разного происхождения или аудиторией, состав которой не ограничивался какой-то одной социально-экономической группой. Все это было для того, чтобы достичь многообразия.

ББ: Были и другие способы распространения наших идей. В этом плане одним из наших самых значительных проектов стало приложение «Музея неучастия», которое мы договорились выпустить с одной газетой: двадцать тысяч ее экземпляров были разосланы по всей стране. Оно состояло из наших соображений и рассуждений всех наших единомышленников, с которыми мы выстраивали сотрудничество на протяжении более двух лет. А вообще, помнишь, как мы вернулись к ним на переговоры по поводу второго проекта? Это были одни из самых тяжелых переговоров, которые я могу вспомнить. Это было очень интересно. Частью всего процесса было договариваться об условиях, необходимых для осуществления проекта. И много раз нам приходилось вступать в диалог с людьми, которые находились вне художественного пространства. Например, помню, как мы пытались сделать проект с пакистанской международной широкоформатной газетой The Daily Jang. «Jang» значит «битва», поэтому концепция, которую мы предлагали, называлась «Ежедневная битва» (The Daily Battle). И это действительно было битвой. Мы уже сделали с ними приложение, и им понравилось с нами работать, так что мы вернулись и сказали, что в этот раз хотим занять пространство непосредственно на страницах газеты, которое не будет заявлено как художественное. Пожалуйста, просто дайте нам колонку и никому не говорите, что это «искусство». Тогда мы дадим слово авторам, которые обычно не могут пробраться на страницы этой газеты, в собственной колонке. Это и будет «произведением искусства»… И сделать это, – колонку в газете, которая не была бы маркирована как художественное пространство, но при этом имела редакционную свободу, – о, это было сложно.

НАМ: Поэтому битва, она была за ценности, не так ли?

ББ: Да.

НАМ: Это стало битвой за ценности, знаете, все же это бизнес, медиа-холдинг… В чем ценность такого проекта для меня и для бизнеса? И мы, очевидно, апеллировали к культурной ценности, и я тут имею в виду возможность услышать новые голоса в этом пространстве. Я вспоминаю одного автора, которого мы пригласили в проект, журналиста. Он сказал: «Я никогда не был так свободен в том, что я пишу». Потому что мы буквально давали название – «Ежедневная битва» – каждому участнику как приглашение высказаться, или как приглашение к провокации. Это могла быть поэзия, проза, статья на любую тему, без цензуры. Так что нам необходимо было условиться с самого начала о том, где находятся наши ценности, чтобы дать авторам такую вот свободу. И действительно… нам пришлось ее отстаивать, ведь так, Брэд? Было очень, очень, очень сложно договориться об этом. Сейчас мне кажется, что сложности возникли из-за разницы между двумя совершенно разными наборами ценностей у заинтересованных в проекте агентов (у медиа-холдинга и нас, художников), которым нужно было делить между собой общую площадку. В предыдущий раз сотрудничать было гораздо проще, потому что они просто дали нам возможность сделать свою газету как приложение к основной.

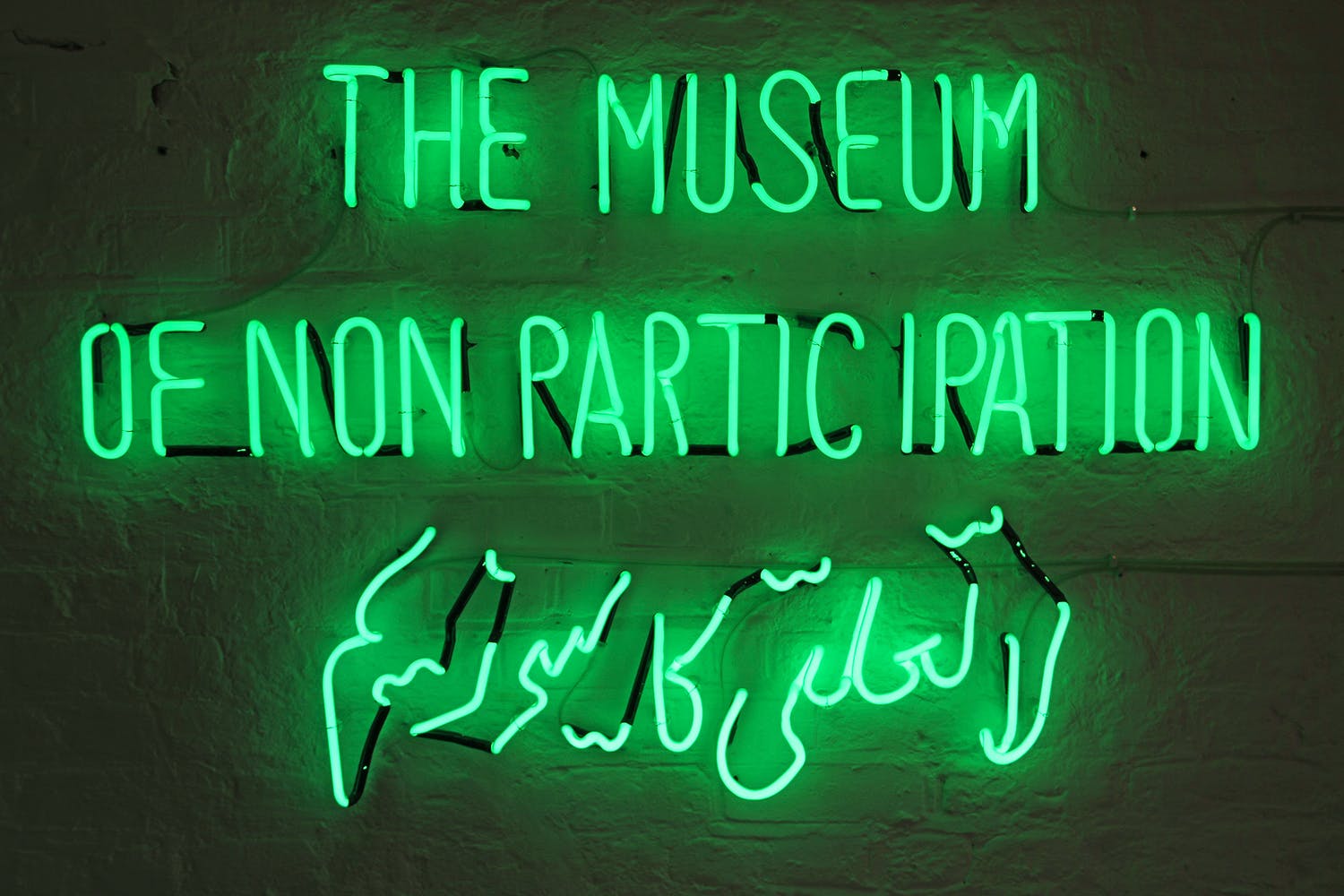

ОШ: Верно ли будет сказать, что лингвистика во всех ее аспектах – важная часть вашей практики? Если я не ошибаюсь, вы даже называли «Музей неучастия» своего рода языком. В логотипе вашего проекта «Музей неучастия. Новый курс» в Walker Art Center вы отразили начертание слова «музей», сопоставив акт сопротивления с направленной справа налево письменностью языка урду. [ 1 ] 1. Sang Mun. The Museum of Non Participation: The New Deal by Mirza and Butler // Walker Reader, May 29, 2013. URL: https://walkerart.org/magazine/the-museum-of-non-participation-the-new-deal-by-mirza-and-butler. Вы также составили справочник «Неучастие. Действия по определению и переопределению», отсылая к вокабуляру, который мы используем правильно или же ошибочно.

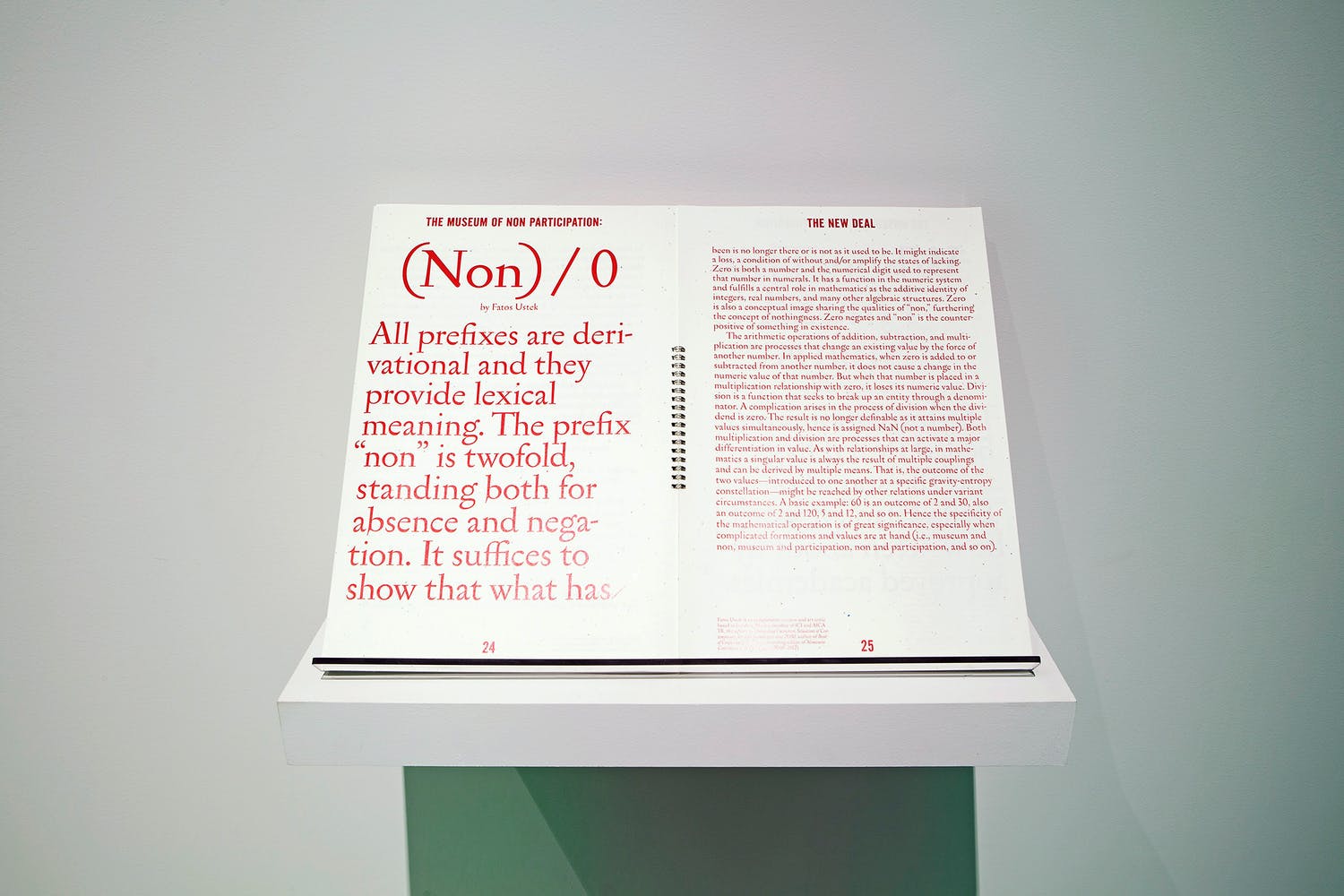

НАМ: «Действия по определению и переопределению текста» служили приглашением к участию. Тогда мы размышляли, что означает называть и определять не только художественную практику, но и политическую и философскую позиции. Мы мыслили концепцию неучастия как коллективный процесс исследования, а также податливый и способный к расширению термин, как способ говорить об актуальных социальных проблемах и вездесущих реалиях повседневности. Мы скорее хотели, чтобы это была позиция, с которой можно говорить, а не позиция отрицания и отказа. Так что мы призвали множество людей обратиться к понятию неучастия в контекстах их личных и профессиональных жизней. И так – поразмышлять о взаимопроникновениях художественной и политической практик. Мы опубликовали тексты наших соавторов, в том числе международных: Набиля Ахмеда, Рейчел Андерсон, Криса Конри, Жанны Дорадо, Кели Гарретт, Ларне Абше Гогарти, Ольги Гонсалес, Рахилы Гупты и Фатош Устек. С помощью этих текстов неучастие получилось рассмотреть в его отношениях с проблемами крупномасштабной глобальной миграции и изменения климата, постконфликтных ситуаций, вспышек насилия, повседневных привычек, агентности и идентификации как гражданина, социального обеспечения, сопротивления и революции.

ОШ: Было ли приложение к The Daily Jang единичным событием? Или это превратилось в серию публикаций? Что для вас стало конечным результатом?

ББ: Приложение «Музея неучастия» было единичной акцией. Я помню, что по поводу колонки в самой газете были очень тяжелые переговоры, но в итоге нам удалось заказать для нее шесть текстов. Каждая статья называлась «Ежедневная битва» и начиналась с небольшого редакторского вступления, которое устанавливало связь между заказанным текстом и местом проведения собственно выставки, куда доставляли ежедневную газету, где ее выставляли и распространяли. Посетители галереи могли забрать газету с собой. Мы считаем интервенцию в The Daily Jang действительно успешной, хотя это и было действительно нашим самым большим сражением. Но мы продолжали работу, потому что нас мотивировали такие вопросы, как: что значит подходить к произведению искусства, которое, ты знаешь, является партиципаторным, но которое не обязывает тебя участвовать? Вокруг этого мы строили целые театральные жанры, целый язык. Около пяти лет мы работали с лондонским Информационным центром для мигрантов по принципам «театра угнетенных». Мы ставили пьесы и приходили в общественные центры и другие пространства, где люди могли встречаться и работать, используя свой опыт и обращаясь к тому, что они хотели изменить и как они хотели преобразиться. Но потом мы с Нур решили сделать то же самое в музейном пространстве и стали работать над перформансами, которые находились между дидактическим театром Бертольта Брехта и стратегиями Аугусту Боала. Мы соединили эти два метода, чтобы расшевелить аудиторию, которая оказывалась в брехтовской пьесе, переходящей далее к реальному опыту. Непрофессиональные актеры, с которыми мы сотрудничали, превратились в театральную труппу, которая делилась с публикой и провоцировала ее высказываниями о справедливости. Этот проект не анонсировался как партиципаторный театр, но провокация в виде выхода из границ пьесы в реальную жизнь вызвала бурю идей, которые разворачивались в самых разных направлениях. Мы использовали такие методы в том числе, чтобы активировать наши выставочные пространства. И, даже не знаю… Иногда мы рассуждали о том, какие препятствия и барьеры стояли перед нами и как мы могли обернуть их в свою пользу.

НАМ: Я расскажу о другом примере, который возвращает нас к истокам проекта. В свое время мы организовали «Музей неучастия» в пространстве за парикмахерской на улице Бетнал-Грин. Место было выбрано потому, что первой группой в нашем проекте по языковому обмену были парикмахеры пакистанского происхождения. Постепенно мы превратили это в музейное выставочное пространство. Так, туда приходили много людей из разных мест, и потом им делали стрижку. Или они приходили постричься, а потом замечали, что на задворках что-то происходит. До некоторых просто доходил слух, что там можно выпить чашку чая, и они просто приходили туда отдохнуть. Некоторые каждый день использовали это пространство как зону отдыха от уличной жизни, им просто нравилось это тихое место. Кто-то приходил поучиться или расслабиться. Еще там был небольшой сад. Некоторые приходили, потому что, как ни странно, им в руки попалась наша газета. Некоторые приезжали целыми семьями из Бирмингема, потому что их заинтересовала газета. И так это музейное пространство за парикмахерской оказалось занято различными людьми. И получился такой типичный старомодный вайб открытого для всех общественного центра. Конечно, были кое-какие барьеры, ведь в традиционную мужскую парикмахерскую женщины обычно не заходят, но наша работа заключалась и в том, что сделать их видимыми: различия в правах доступа и наборах привилегий. Парикмахеры же стали попечителями и хранителями музея. И их язык тела, степень их власти, их отношение к проекту тоже со временем менялись. Это и есть часть устной культуры: люди стали узнавать, что есть некое место, где случаются какие-то мероприятия, но чаще всего – ничего не происходит. У этого пространства не было четкой программы, оно было свободным. Его могли активировать случайные посетители с улицы.

ОШ: Да, я понимаю. Из того, что вы рассказываете, я вижу, что вы очень интересным образом взаимодействуете с границей между музеем и реальной жизнью. С одной стороны, вы ее размываете, что является частью уже старой традиции по слиянию искусства и жизни в одно целое. Но с другой, вы ее и устанавливаете. Любой музей, как и ваш, создает искусственную среду, совершенно отличную от естественной. Но это и позволяет создать разрывы в порядке, по которому действует наше общество и от которого многие из нас хотят сбежать. И это превращает музей в место ссылки. Потому что музей это как будто место ссылки для объектов, место исключения. И он также может стать местом ссылки для людей – по их собственной воле.

НАМ: Да, но он может стать и убежищем.

ОШ: Да, вероятно, слово «убежище» подходит лучше, чем «ссылка», у которого все же негативный смысл.

НАМ: Думаю, «ссылка» – тоже хорошее слово. У меня всегда были проблемы с соблюдением иерархий и с формальным образованием – с тем, как оно устроено: вот учитель, а вот студент. В этом всегда присутствует властная динамика. Так что мне всегда была ближе история «искусства сообществ». Но по сравнению с музеями и культурой экспонирования искусство сообществ и художественное образование всегда обесценивались. Так что выставки проходили, а художественные проекты и проекты по работе с сообществом всегда вытеснялись на обочину. Я обнаружила, что самые увлекательные и экспериментальные, радикальные проекты происходили у боковых входов в музеи, на их задворках; там, где можно найти реальную жизнь, реальных людей и реальные сообщества; там, где и совершается диалог. Так что «Музей неучастия» был попыткой подорвать иерархию, присущую отношениям между культурой экспонирования, объектно-ориентированной культурой и сообществами. Чтобы организовать действительно интерсекциональный образовательный процесс. Ради воплощенного знания, коллективного знания и обмена внутри сообществ. Всему придавалось равное значение, хотя все и подвергалось исследованию и ставилось под вопрос. Опыт и знание получали ценность не в соответствии с иерархиями. Все элементы были горизонтально структурированы, и потому воспринимались как равные.

ОШ: В связи с вашим ответом мне хочется рассказать об одной из тем нашей грантовой программы, второй сезон которой посвящен предельным состояниям музея. Граница между музеем и реальной жизнью, о которой мы говорили ранее, а также институциональная природа музея как хранилища ценностей, неразрывно связаны с фигурой охранника. В газете «Музея неучастия» опубликован подписанный именем Панчо Вильи текст, в котором музей характеризуется как «в лучшем случае, – сокровищница кровожадного пирата». В той же газете, в другом месте, вы рассуждаете, что составляет границу, или рубеж, и ссылаетесь на перформанс Мела Бохнера 1967 года, в котором он приклеил два листа бумаги на стену своей мастерской, измерил расстояние между ними, а затем сорвал их. Мне было бы интересно узнать, как подобные размышления о границах и пределах влияют на ваше искусство. Не могли бы вы рассказать о своем фильме «Исключение и правило» – одном из звеньев «Музея неучастия», где вы рассматривали понятие границы.

НАМ: Да, «Исключение и правило» мы снимали два года в Индии (Мумбаи) и Пакистане (Карачи). Это тоже многослойная работа, в которой мы подошли к теме границы с разных точек зрения. Раздел Британского Индийского субконтинента после получения им независимости в 1947 году привел к появлению границ между Индией и Восточным и Западным Пакистаном, а затем – в 1971 году – с Бангладешем. Это событие так и назвали «разделом», и оно вылилось в массовые миграции индийских индуистов, сикхов и мусульман, а также акции протеста и вспышки насилия. Будучи британскими подданными с паспортами своих бывших колониальных господ, наши привилегированные тела могут свободно преодолевать границы этих стран. Большинству пакистанцев это недоступно, и многие индийцы также не могут пересечь границу с Пакистаном. Мы захотели исследовать эту границу как одновременно реальную, так и психологическую, как травму колониализма. Так что этот фильм постоянно меняет свою позицию, особенно по отношению к субъекту интернализированного колониального взгляда объекта / субъекта / границы, – и камеры как технического приспособления. Западноцентричный взгляд оптического колониального бессознательного. Так, мы наслаивали приемы и элементы игрового, экспериментального и документального кино, чтобы сформировать множественность идентичностей, культур и этнических групп.

ОШ: Я бы хотела задать, вероятно, очень простой вопрос, который пришел мне в голову, когда вы говорили о музейных смотрителях. Что больше всего поразило вас во время функционирования вашего музея и работы с другими художественными институциями, вовлеченными в проект? Несмотря на то, что «Музей неучастия» – длительный проект и по своей сути находящийся в процессе постоянной трансформации, у вас все же могли быть какие-то ожидания. Что происходило, когда они не оправдывались или оправдывались не так, как вы предполагали? Возможно, это повлияло на ваши методы или изменило какие-то ваши взгляды?

НАМ: Прекрасный вопрос.

ББ: Я заметил одну вещь по поводу нас с Нур: мы никогда не повторяли то, что уже делали. Мы довольно давно занимаемся исследовательской практикой. И всегда глубоко погружались в тему, прежде чем что-то сделать. Так что во все проекты было вложено много размышлений. Но мы редко… Если мы что-то находили, то редко возвращались к этому, даже если понимали, что это могло бы принести успех. Я думаю, отчасти это как раз то, о чем вы говорили. Успех или неудача проекта всегда приводили нас к следующей работе, так все генерировалось. Поэтому, смотря на все, что мы сделали, может быть, в последние годы я замечаю какие-то повторения – в вещах, которые мы не завершили и в которые еще хотели бы углубиться. Но при этом мы всегда понимали, что захотим подойти к ним с какой-то другой стороны, переработать их.

НАМ: Я бы хотела добавить. Дело в том, что одновременно с музейным проектом мы занимались и некоммерческим пространством no.w.here,…

ББ: Да.

НАМ: …работу которого сдерживали бюрократические проволочки, бреши в системе государственного финансирования и связанная с ним политика… так что многие из наших решений в музее были реакцией на все это. Изменения от работы к работе совершались не столько методологически, сколько это было своего рода генеративное обучение, происходившее на пересечении двух очень разных типов проектов. Мы также пытались выносить решения относительно проблем и процессов, основываясь на их контекстах. Нельзя перенести практику или прием, который использовался, скажем, в Каире, в проект в Юго-Западной Германии. Такие вещи нельзя применять как инструменты. Это как инструмент, который нужно как будто каждый раз делать заново и затачивать на каждый новый контекст. А иногда от инструмента надо избавляться, потому что он уже не пригоден в будущем. И мне, по правде, казалось, что многое из этого придало проекту своего рода… утопическую форму… но в то же время это был и катарсический процесс по отношению к бюрократическому микроменеджменту и колониальному насилию, вплетенным в культурное производство. В том смысле, что многое из того, что нам приходилось делать в no.w.here, было таким абсурдным, кафкианским… Я имею в виду, что система хочет, чтобы ты дорожил матрицей и аналитикой, но она не ценит воплощенный опыт и процесс.

ОШ: Конечно.

НАМ: …так что по отношению к методологии no.w.here «Музей неучастия» работал в некотором роде как контраргумент или, можно сказать, контрнарратив…

ББ: Так интересно об этом сейчас задумываться, и даже первый вопрос Ольги был о том, вымышленное пространство наш музей или нет. Он был вымышленным пространством, он был об условиях власти. Но, и это действительно так, мы проживали оба эти явления одновременно. Напряжение, связанное с тем, что у нас было физическое пространство, вызванное также джентрификацией и строительством элитной недвижимости в Лондоне. Тем, что это пространство должно было быть как финансово оправдано, так и в творческом плане быть на пределе того, что мы можем достичь. Но было и выдуманное пространство, в котором… в котором нужно было забыть все те способы организации, к которым наши тела были приучены. Так что у нас было и то, и другое.

ОШ: Нора Штернфельд ввела понятие «парамузей», чтобы описать выставку documenta как институцию, «одновременно существующую внутри и снаружи, как паразит по отношению к музею». По ее мнению, «мы могли бы представить ее как подрывной жест, который ворует (власть определять и инфраструктуру) у музея». [ 2 ] 2. Nora Sternfeld. Para-Museum of 100 Days: documenta between Event and Institution // On Curating, №33, June 2017. P. 168. Как вы думаете, могли бы вы каким-то образом соотнести свой проект с этой идеей?

НАМ: Сразу хочется ответить на ваш вопрос обходным путем: мы испытали на себе, что такое парамузей, когда нас как проект no.w.here пригласили в резиденцию Центра возможных исследований (Centre for Possible Studies; офф-сайт проект галереи Serpentine на Эджвар-роуд). Под управлением и кураторским присмотром Жанны Грэм и Амаль Халаф этот центр действительно стал подходить под определение паразита по отношению к институции-хозяину. Нас пригласили организовать там Школу свободного кино и провести проект с вовлечением сообщества длиной в восемь недель: совместно с местными жителями – молодежью, лавочниками, пожилыми людьми – мы должны были изучить контексты, связанные со свободой, кино и педагогическим подходом. В итоге, благодаря этому проекту мы провели в резиденции целых пять лет, и вместе с Амаль Халаф, Френсис Рифкин и Жанной Грэм сделали то, что затем превратилось в «Сопричастный театр» (Implicated Theatre), в котором невероятным образом были испытаны методы «Театра угнетенных» Боала. Брэд в какой-то момент упомянул об этом, но это целая тема для разговора. Это обходной ответ на ваш вопрос, потому что, и правда, мы с Брэдом придали форму этому проекту, одновременно занимаясь «Музеем неучастия», так что «Сопричастный театр» во многом – часть опыта «Музея…». Интересно поразмышлять, был ли no.w.here институцией-хозяином для паразита под названием «Музей неучастия».

Перевод: Сергей Бабкин

- Sang Mun. The Museum of Non Participation: The New Deal by Mirza and Butler // Walker Reader, May 29, 2013. URL: https://walkerart.org/magazine/the-museum-of-non-participation-the-new-deal-by-mirza-and-butler.

- Nora Sternfeld. Para-Museum of 100 Days: documenta between Event and Institution // On Curating, №33, June 2017. P. 168.