диалог о выставке «авангард. список №1»

Матвей Селякин и Егор Софронов в диалоге, озаглавленном ими «Децентрализация экспериментальной музеологии», обсуждают только что закрывшуюся в Новой Третьяковке выставку «Авангард. Список №1».

Егор Софронов: «Динамический супрематизм (Супремус 57)» (1916) Казимира Малевича — одно из произведений «высокого», лучшего периода супрематизма, после открытия Малевичем монохрома и последовательного экспериментирования с геометрической абстракцией, все больше отрывавшейся от референциальности в пользу формальной чистоты и композиционной ясности. Эта картина с треугольником в качестве композиционного центра, привезенная из лондонской Галереи Тейт, занимает вместе с другими абстракциями большую стену на выставке «Авангард. Список № 1» в Новой Третьяковке. Как и «Черный квадрат» (1915), она была одной из первых продаж до тех пор чересчур радикального для признания художника.

Работа была приобретена Советским государством и поступила в Музей живописной культуры (далее МЖК) — первый в мире музей современного искусства. Он был учрежден в постреволюционной России в 1918—1919 годах [ 1 ] 1. «5 декабря 1918 на заседании Комиссии по организации музея при Отделе Изо НКП было принято решение, что называться он должен «Музей живописной культуры», «ибо такое название точно определяет характер организуемого музея». <…> 11 февраля 1919 в Петрограде во Дворце искусств (б. Зимний дворец) состоялась Музейная конференция, на которой по инициативе художников «левого блока» было принято принципиальное решение о создании музея нового искусства и ряд положений, ставших основой организации МЖК». Источник: Сарабьянов А. МЖК (Музей живописной культуры) // Энциклопедия русского авангарда. и просуществовал до 1929 года, закрывшись ровно в год открытия нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA), который стал эталонным музеем модернизма. (По утверждению куратора Любови Пчелкиной, Альфред Барр в ходе своего визита в МЖК в 1927 году отметил некоторые экспозиционные ходы, и затем употребил их в тщеславном детище леди Рокфеллер.) Истории этого музея посвящена данная первопроходческая выставка.

Музей, инициированный обращением Владимира Татлина и Нины Дымшиц-Толстой к большевистскому правительству, был возглавлен Малевичем; он же написал манифестационную и весьма амбициозную концепцию — учреждения, подконтрольного художникам, с сетью филиалов, с передвижными выставками по всей стране, с модернистской новизной в качестве критерия ценности, с видением демократического перераспределения творческих способностей среди масс. Он же сыграл ключевую роль в первоначальном этапе накопления произведений, составляя списки будущей коллекции и возглавляя поначалу закупочную комиссию. Предпочтение было отдано левому авангарду как той фракции в мире искусства, которая органически поддержала социалистическую революцию и ее обещание не только свергнуть академическую традицию и ее гегемонию, но и дать карт-бланш на радикальные и крупномасштабные преобразования в культурной политике. Уже свершенная эстетическая революция — переход от кубизма к абстракции и протоконструкциям (по крайней мере, у Татлина — того самого деятеля, который первым отправился на приемы к Луначарскому и Ленину за грантами) — совершенно логично совпадала с революцией политической, воспринимая ее как своего союзника. Многие заметные художники исторического авангарда несли функции в этом музее, революционным образом совмещая администрирование и творческое новаторство.

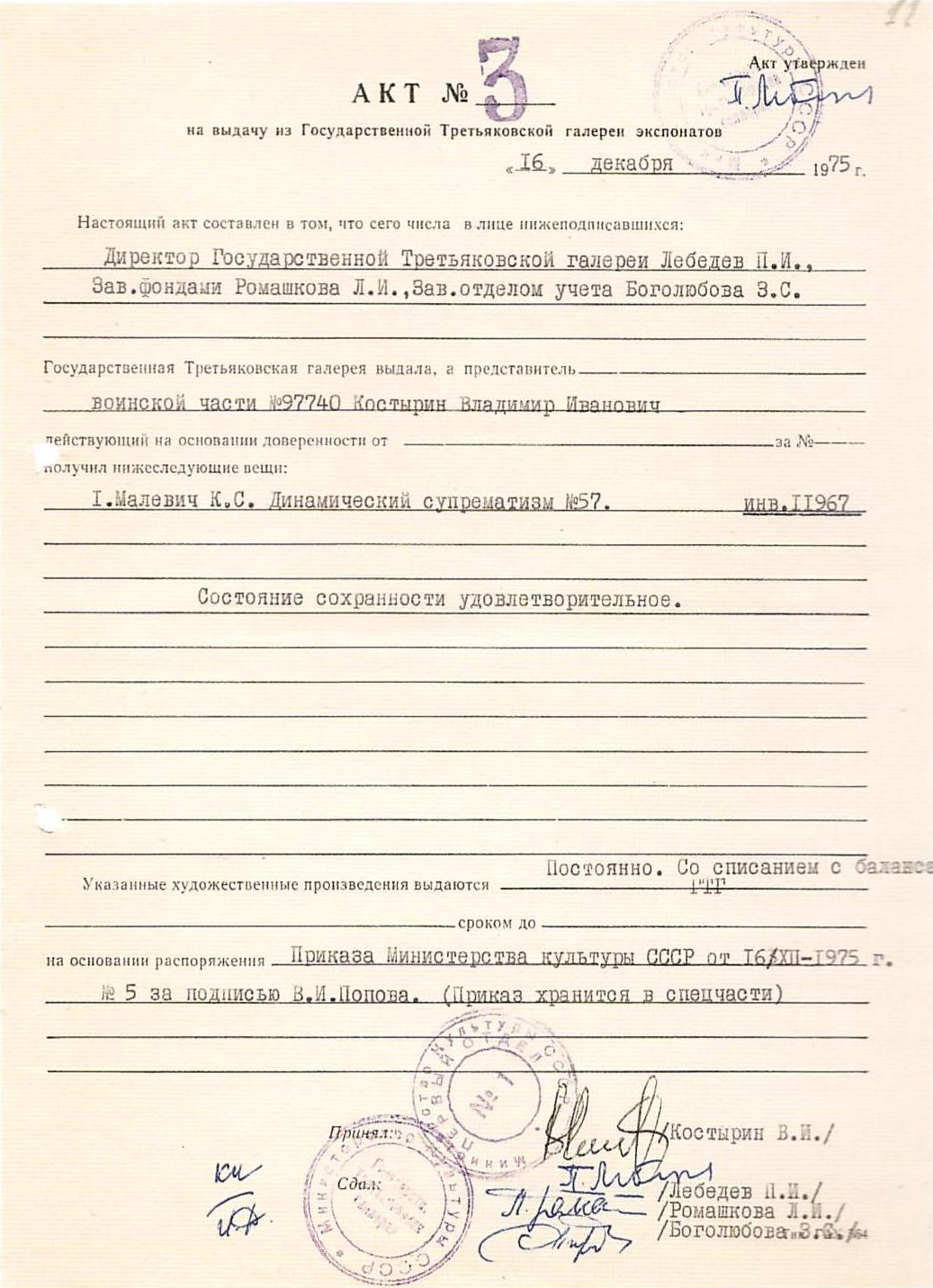

«Динамический супрематизм» фигурирует в экспозиции не только как оригинальный экспонат — музейный артефакт, займ одного крупного публичного собрания другому, данный вопреки неугасающему дипломатическому конфликту. Работу, показанную полтора года назад в той же Новой Третьяковке на выставке «Некто 1917», Тейт не хотела одалживать повторно и согласилась только после ультиматума куратора в любом случае выставить документы, которые расскажут о ее парадоксальном попадании в лондонский музей. Таким образом, работа фигурирует и как архивное свидетельство. Напротив нее, в витрине, выставлены оригиналы тех самых документов из архива ГТГ, объясняющие, как «Динамический супрематизм» был изъят из собрания музея в 1975 году по звонку и приказу из ЦК КПСС. Хранители пробовали ссылаться на внутренние правила, затем — перевести стрелки на Русский музей в Ленинграде, работники которого хитростью убедили власти, что Малевичей у них нет, — но ничего не помогло. Приставленный к Третьяковке офицер государственной безопасности проследил, чтобы холст был передан в засекреченную военную часть. Всевластная в Советской России тайная полиция, КГБ, выдала этого Малевича, так что в итоге три года спустя, в 1978 году, он был приобретен в собрание Тейт с помощью «друзей музея». Часть документов этого дела до сих пор засекречена.

То же произошло с более ранним «Динамическим супрематизмом (Супремусом 38)» (1916) — с двумя диагональными полосами красного и черного, пересеченных желтой, оттеняющей их трапецией. В 1972 году министр культуры СССР Екатерина Фурцева с помощью авантюриста Арманда Хаммера (через которого прошел не один шедевр из российских музеев) выменяла эту картину на второсортный этюд Франсиско Гойи, — так что этот Малевич был за 750 тысяч долларов отдан шоколадному барону Людвигу в его частный музей в Кельне.

Выставка полна подобных, впервые представленных публике свидетельств, выявляющих утраты, весьма неоднозначные провенансы, цензуру и обесценение вплоть до разрушения наследия этой модернистской Атлантиды — первого в мире Музея современного искусства, который был основан несколько месяцев после Октябрьской революции и представлял из себя сплошной эксперимент. Его возможность была замкнута как раз в тот момент, когда эстетическое новаторство и вариативность революционного потенциала были закупорены и подчинены исключительному предписанию политической диктатуры, все более консервативной в культурной и иных программах. Документы также опубликованы в богато иллюстрированном и скрупулезно собранном, источниковедческом каталоге выставки.

Еще одна фигурация тейтовского «Динамического супрематизма» дана в последнем зале выставки, в «Эпилоге» — в форме распечатанного на всю стену черно-белого снимка из фототеки ГТГ, вида «Опытной комплексной марксистской экспозиции» (1931). Там он находится на стене рядом с «Черным квадратом», циркульной абстрактной работой Александра Родченко и «Композицией» Василия Кандинского, обрамленный надписью, выполненной конструктивистским шрифтом, которая разнесена по разным его сторонам: «Буржуазное искусство в тупике формализма и самоотрицания». Куратор Алексей Федоров-Давыдов хотел было уволиться, но ему не дали это сделать, заставив курировать антиэстетическое социологическое развенчание, как утверждает Любовь Пчелкина. Однако его сложное архитектурное решение было не иконоборческой проскрипцией и табуированием модернизма как стиля tout court, то есть не фобическим его исторжением как чего-то опасного, что станет чуть ли не основным страхом культурной политики спустя несколько лет. Скорее, его подход выявлял относительность эстетической автономии, ее обусловленность классовой привилегией и ее исключениями, противопоставлявшими высокую экспериментальную культуру народной. Эти классистские исключения были Федоровым-Давыдовым пересмотрены, когда в Третьяковку попали прежде «антропологические», этнографические и фольклорные артефакты культуры низших классов. «Формалистские», ошибочные (с точки зрения новых возможностей участия в общественных процессах) произведения, созданные в период самореферентных поисков, редукции медиума и богемной изоляции от деятельного участия в общественном построении были не только в таком развенчанном (и «снятом») виде представлены в постоянной развеске: вплоть до 1936 года в Третьяковке существовало открытое хранилище, в которое пускали публику.

А в 1936 году Иосиф Сталин, уже после решений о централизации управления культурой (1932) и стилевой безальтернативности (1934), руками бывшего пролеткультовца и театрального экспериментатора Платона Керженцева — предполагаемого автора статьи «В Третьяковской галлерее» в газете «Правда», присутствующей здесь же на выставке в укрупненном факсимиле, — ужесточил контроль и сократил соцреалистическую амплитуду допустимого, вытеснив собрание, доставшееся от МЖК, в скрытую зону, из которой потом всесильные министры и КГБ могли изымать первосортные образцы исторического авангарда.

Матвей Селякин: Упомянутое тобой парадоксальное качество, в котором предстают экспонируемые работы авангардистов на выставке «Авангард. Список № 1», кажется мне первостепенным для ее обсуждения: они впечатляют не как художественные объекты, но памятники сомнительных торговых операций, что явилось следствием культурной политики СССР и проблемной фиксации модернизма на социалистической почве. До перехода к очерченным выше проблемам я хотел бы дополнить твой анализ комментарием о широко представленном на выставке Аналитическом кабинете — научном ответвлении МЖК, изучавшем композиционно-соотносительные принципы искусства в оптике антиутилитаризма и соотносившегося с триумфом естественнонаучных дисциплин.

В соответствии с большевистским императивом, утверждавшим построение нового в противовес кристаллизации скомпрометированного наследия Российской империи, власть последовательно обращалась к искусству авангарда не только как к эстетическим образцам революционного мышления — в нем заключались целые методологические установки, исследовательские интенции, обнаруживающие необходимость обсуждения общенаучного профиля искусства. Полемика между конструктивистами и проекционистом Соломоном Никритиным — художником, теоретической деятельности которого посвящен седьмой зал выставки — четко иллюстрирует разлад в амбициях различных художественных течений и постреволюционную необходимость в экспериментальных платформах для деятелей искусства. Некоторые ключевые для деятельности Никритина документы официального и публицистического характера представлены на выставке в цифровом виде. Он заявлял: «Последнее увлечение [конструктивизм по направлению к производственничеству] тем смешнее, что и оно претендует на строительство БЫТА (!!!). Но ведь ясно, что быт определяется не ПРЕДМЕТАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ, а ВЫСОТОЮ ТЕХНИКИ ОРУДИЙ ПРОИЗВОДСТВА — раз, ВЫСОТОЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА — два, ЯСНОСТЬЮ МИРОСОЗЕРЦАНИЯ — три». [ 2 ] 2. Никритин С. Супрематизм. Конструктивизм. Проекционизм. РГАЛИ. Ф. 2717. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 10. Цит. по диссертации: Пчелкина Л. Проекционизм Соломона Никритина: теория и практика экспериментальных исследований Таким образом, искусство для Никритина, во-первых, являлось научно обоснованным методом означивания реальности, а не производством рутинизируемых самоценных объектов. И, во-вторых, неизбежно встраивалось в метанаучную инфраструктуру, вне связки с которой потенциал художественного выхолащивается. Пределы искусства определяются не производственной или бытовой прагматикой, но его способностью формализовать достижения физики, химии и биологии для максимальной аффектации зрителя.

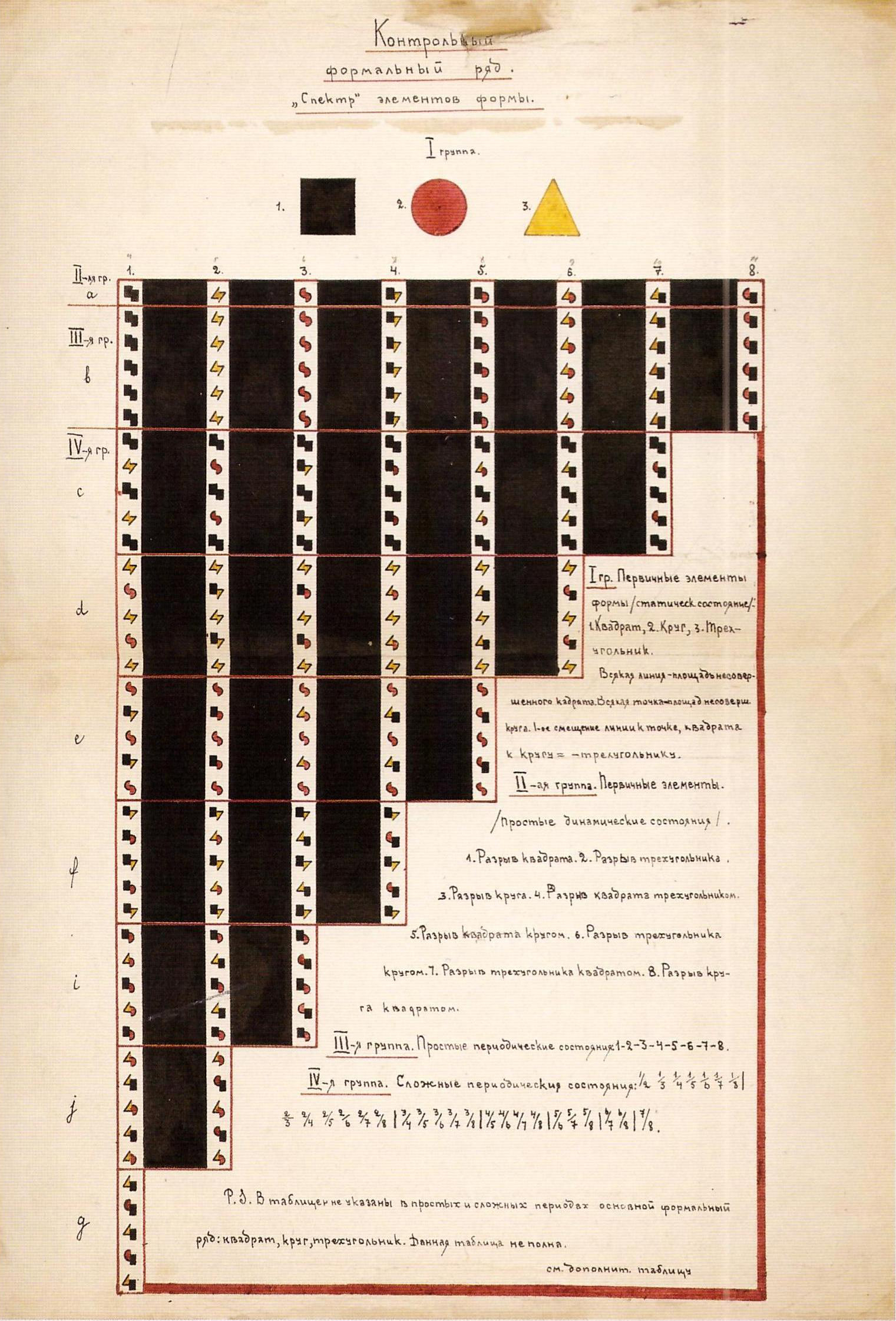

Став главой Аналитического кабинета МЖК в 1925 году, вдохновленный богдановской тектологией Никритин через обнаружение и разделение пространственных, гармонических, звуковых и других сочленений выстраивал композиционные схемы и исследовал возможности каждого из компонентов и его роль в различных комбинациях. В основе проекционистского метода лежит идея тектоники как науки не только об организации работы художника, но и действительности в целом — представление о роли художника совпадает с ранней супрематистской риторикой. Если Малевич, прощаясь с ретроградной реалистической живописью, в 1916 году говорил, что «художник должен знать теперь, что и почему происходит в его картинах», и что «интуитивное чувство переходит теперь в сознание», [ 3 ] 3. Малевич. От кубизма и футуризма к супрематизму // Собрание сочинений в пяти томах. М.: Гилея, 1995. Т. 1 то Никритин, диагностируя еще точнее, через два года добавил, что плетущемуся в хвосте событий современному художнику в век Лобачевского, Гаусса и Эйнштейна необходимо переизобретать композиционные законы в соответствии с торжеством научного знания. [ 4 ] 4. Никритин С. «О "современном живописце"» («К предстоящей выставке работ аналитического кабинета Музея Живописной Культуры») // «Искусство — трудящимся», №3, 1926. 19 января. С. 8–11.

Схемы с геометрическими фигурами как универсальными модулями расчета контрастных элементов картины, круговые графики с соотношениями цветовых оттенков и звуковых тональностей, — проекционистские расчеты запечатлены на диаграммах в зале, завершающем исторический раздел воссозданного музея. Один из чертежей, содержащих учение Никритина о цветозвуковых ощущениях (эквивалентности некоторых аудиальных и цветовых единиц), сопровождается звуковым воспроизведением изображенной цветовой вариации, которое было осуществлено научным сотрудником Центра электроакустической музыки Московской консерватории Андреем Смирновым. Послушать аудиализацию проекционистской теории можно, встав под одним из двух динамиков, оборудованных вблизи цветозвуковых графиков: получившийся синтез напоминает эксперименты Пола Лански с использованием перфокарт при создании электронной музыки.

Синестезия — автоматическая связь ощущений, получаемых от разных репрезентативноых систем — служила источником вдохновения для самых разных деятелей искусства, поэтому проблемно ассоциировать ее с теоретической работой Никритина, как и считать показателем авангардности его концепций. При этом стоит признать: когда разговор идет о синестезии как теоретически подробно описанном тропе конвертации медиумов, нахождения смежных углов у различных оптик опосредования реальности (именно в контексте советско-российской истории искусства), то понимать ее стоит — судя по деятельности Аналитического кабинета, работе «О духовном в искусстве» Василия Кандинского и некоторым текстам Казимира Малевича, как, например, «Форма, цвет и ощущение» — как наиболее свойственную именно модернистским художникам. Как ты сказал ранее, их сциентизм будет в конце 1920-х годов подавлен Наркомпросом и официозом соцреализма: развитие тектологического импульса было невозможным с культурным целеполаганием Советов, сводимых к радости легкого узнавания, по удачной формулировке Альфреда Барра. [ 5 ] 5. Кудрявцева К. Казимир Малевич: метаморфозы «Черного квадрата». М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 15.

Показательной в контексте заявленной здесь мысли является работа современного российского художника Егора Рогалева «Орган памяти», в которой глухонемые актеры на языке жестов читают перед терменвоксом классический соцреалистический роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Произведение Рогалева посвящено сфабрикованному НКВД в 1937 году «Делу группы ленинградских глухонемых»: члены драматического кружка готовили постановку книги Островского и были обвинены впоследствии в экстремистской деятельности. Ужасающий исторический материал, лежащий в основе работы; перегруженные атональные звуки, получаемые через сообщение музыкальному инструменту жестовых сигналов; и в меру волнительное невербальное чтение романа, в сюжете которого лежит судьба молодого революционера, — все они метафорически выражались в синестезированном, озвученном отчаянии от несправедливых действий властного органа, бывшего исполнителем политических репрессий 1930-х годов. Тот факт, что современное прочтение романа, стигматизированного в этих обстоятельствах, может быть выражено лишь в интуиции того типа искусства, которое было затенено пропагандистским, включая и сам этот роман, обращает внимание на эффективность обращения сегодня к авангардистской оптике в преодолении травм, приобретенных вследствие исторического отказа от нее.

Двигателем советского музея 1920-х годов стали психофизические исследования оптического восприятия искусства в Государственной академии художественных наук. Пращуром проводимых там опытов можно назвать самого Никритина: опыт переживания искусства отождествлялся художником с одновременной его дешифровкой, нацеленной «на тренировку художественного глаза». Как отмечает Мария Силина, уже в 1928—1931 годах, на закате авангарда, в выставочных залах экспонировались антирелигиозные инсталляции и макеты театрализованных инсценировок известных сюжетов мятежей XVIII века. Так, на смену витиеватым схемам Аналитического кабинета МЖК пришло марксистское конструирование аффекта с целью пробуждения и интенсификации классового сознания в зрителе. [ 6 ] 6. Силина М. «Эмоциональное мышление» и «самоговорящие вещи»: к истории аффекта в советских музеях в 1920–1930-х годах // Политика аффекта: музей как пространство публичной истории. Под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Сувериной. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

Спустя практически век была найдена и отреставрирована работа проекционистов «О методе тектонического исследования живописи», которая была выставлена на 1-й Дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства (1924) в МЖК — это необъятно длинный текст, посвященный художественному методу Никритина. В первозданном виде он сопровождался экспликацией, уточняющей наличие стремянки и лупы на выставке 1924 года для более удобного осмотра крупноформатного проекционистского трактата. Помимо этого, у оригинальной работы присутствовала разноречивая по своей интонации подпись: «Хочешь ознакомиться с чертежами? Затрать на них часа два». В 2019 же году интонация этого вызова звучит подтрунивающе, будто это слишком большое требование: плодородный проект Никритина растворяется в анахроничности собственной репрезентации и, как следствие, неочевидности. За непривлекательным сциентизмом диаграмм художника скрывается «иммунизированный ум» (Флоренский), видящий необходимость в искусстве, которое будет считаться со сложностью окружающего мира: и стремянка, и лупа, и два часа, уделенных проекционистской теории, стали недостаточными инструментами для объяснения Никритина сразу после выселения МЖК из стен ВХУТЕИНа, — представляется, что отдача должна быть совершенно другой.

«Авангард. Список № 1» помещает аналитические работы Никритина в контекст их политического и художественного отсутствия в период соцреализма — так, представляется возможность применять их заключения в целях преодоления послеавангардных травм советского наследия. Вследствие этого требуется ревизия проекционистских инструментов через оптику современности для их адаптации.

Егор, по-твоему мнению, насколько удачно на выставке представлены рыночные перипетии раннесоветского авангарда, отражающие всю сложность наследия МЖК и положения Музея в 1920-е годы в принципе? Это серьезнейшая тема и важный вопрос для оценки музеологической механики МЖК: начиная с обоснования затрудненной деятельности художников-руководителей МЖК, заканчивая влиянием иностранных коллекционеров на вписывание, например, Малевича в модернистскую традицию. Тем более, слушая экскурсию куратора выставки, Любови Пчелкиной, посетители в большей части осведомлялись либо о скрытых и сложных торговых операциях, проводимых в потемках галерей и частных собраний, либо о судьбах этих работ в постреволюционном Советском Союзе и контексте МЖК, но не о, например, статусе самих работ как хрестоматийных. О чем это свидетельствует?

Е. С.: МЖК оперировал после исторического преодоления буржуазной рыночно-галерейной и (остаточно феодальной) меценатской экономики искусства, на заре публично спонсируемых и публично ориентированных начинаний искусства.

Можно в пределе представить себе порыв к преодолению экономики в принципе в левой, авангардной эстетике и политике. Представить построение гипотез, насколько экономика вообще может мыслиться и практиковаться в качестве преодоленной или преодолеваемой в пользу немонетарного, нетоварного, не опосредуемого меновой стоимостью и ее диктатом принципа в определении и распределении стоимостей. Но без определенной экономики не обошлось в построении пострыночной инфраструктуры искусства. Луначарский, большевистский комиссар культуры, поддерживая институциональные реформы, заявлял, что новый музей должен оперировать по новой науке, согласно учению научного социализма, материалистической диалектике.

Может быть, рынок восстал призраком в период после ухода Малевича и конструктивистов? Когда контроль в нем взяли художники группы ОСТ (Давид Штеренберг, Петр Вильямс, Александр Дейнека) и входившее в нее объединение проекционистов (Сергей Лучишкин, Соломон Никритин, Климент Редько, Александр Тышлер). Возврат к фигуратизму и станковой живописи частью этих художников осуществлялся как раз в угоду вкусам коллекционеров, новый тип которых возник после 1921 года с Новой экономической политикой. [ 7 ] 7. См. Kiaer C. Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Soviet Constructivism. Cambridge: The MIT Press, 2005; Деготь Е. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002. Закупочный процесс МЖК, шедший до 1922 года вместе с быстро кончившимся ленинским грантом, хотя и был четырехкратно верифицирован различными комиссиями, мог предложить только весьма символические компенсации художникам: если работы Кандинского музей закупал за 50 000 рублей, то кусок мыла на Сухаревском рынке стоил 5000 рублей.

Эта исследовательская, связанная с экспериментальным институциональным строительством программа проекционистов, так называемый Аналитический отдел, ведомый группой «Метод» (в нее, в частности, входили Никритин и Вильямс), подробно реконструирована в Новой Третьяковке. Хотя проекционисты противопоставляли себя производственничеству и ЛЕФовцам, их лабораторная деятельность в Кабинете показывает намного более серьезные и далеко идущие намерения поколения ОСТ, нежели простая реваншистская и предвосхищающая сталинистскую безвкусицу реставрация станковизма с его однозначно считываемыми кодами, которые подтверждали аффирмативную идеологию государства, и на деле обслуживавшая рынок нэпманов и совбуров. Отнюдь. Разложение живописного медиума до первооснов не сводилось к фетишизации его объектности и галерейного опыта (как в гринбергианско-фридовском истолковании нью-йоркской школы после войны), а обращало внимание на материальные средства производства: поэтому в Кабинете выставляли инструменты ремесла и проводили регулярные лекции. Результатом сциентистского редукционизма, ведшего живопись к плоскостности, простейшим композиционным элементам и первичным цветам, а также психофизиологических изысканий ее восприятия (не сводимых к ретинальному) часто был синтез супрематистского геометризма и психейной биоморфности Кандинского. На мой взгляд, он был синхронен обласканным в евроамериканском каноне неопластицизму Пита Мондриана (особенно наглядно это в холстах Сергея Лучишкина, который стал одним из открытий данной выставки — хотя его работы парадоксальным образом рассматривались в Аналитическом кабинете не как автономные произведения, а как образцы эвристики, как записывающие поверхности для экспериментов), или посткубистскому и протоархитектоническому пуризму Шарля Жаннере (будущему Ле Корбюзье) и Амедея Озенфана. В проекционистском творчестве можно даже увидеть предвосхищение неоавангарда, который будет протекать на фоне структурализма, с его оп-артовскими трюками и концептуалистским лингвистицизмом, да и, пожалуй, предтечу кибернетической обратной связи.

Конструктивисты и, шире, левая фракция были настроены радикально против НЭПа, против станковизма как отжившего и не подлежавшего реанимации диспозитива (соответственно, и против музеефикации, по крайней мере в ее традиционном понимании), продвигая доктрину производственничества в качестве практической программы реформирования разделения труда и переосмысления экономики и эстетики после товарно-рыночного хозяйства и соответствующей эмансипации как наемных работников, так и материальных условий производства вплоть до индивидуальных объектов (вспомни «товарища-вещь» Бориса Арватова, тоже изобретенного под влиянием философии Александра Богданова).

Несмотря на обилие документов, показывающих смену руководителей МЖК, переезды музея по четырем адресам (да, он так и не обзавелся своим зданием) и очевидные различия в кураторских подходах, выставка дает мало фактуры о политике, о разногласиях, о фракционных и эстетических расхождениях, которые не могли не отразиться на институциональной программе.

Выставочным решением служит условная реконструкция на основе снимков экспозиции по последнему адресу МЖК — Рождественка, 11, где музей соседствовал со ВХУТЕИНом. Картины багетировались в простые рамы — золотые барочные обрамления были отброшены — задолго до того, как этот стандарт стал общепринятым на Западе вместе с нью-йоркской школой абстрактных экспрессионистов (особенно благодаря Барнетту Ньюману) и MoMA. Залы были организованы в соответствии с тем или иным формальным художественным приемом, вокруг которого была развернута хронология поисков. Медиум-специфичная и сущностно модернистская «живописная культура», сформулированная Малевичем, подступала вплотную к преодолению станковизма, но останавливалась на пороге, разве только не скатываясь реакционно в художественно-историческую традицию, как собственно творчество самого Малевича, со временем окостеневшее и превратившееся в псевдовозрожденческую статуарную фигурацию бессмертного мастера-патриарха.

Развеска в Новой Третьяковке повторяет историческую, которую можно наблюдать на архивных фотографиях МЖК, напечатанных и наклеенных внутри самой экспозиции. Что еще важнее, в ней присутствуют экспликации, написанные когда-то самими художниками по требованию Любови Поповой, которая возглавляла в МЖК образовательное направление. [ 8 ] 8. Попова поступила в МЖК после своего совместного с Варварой Степановой масштабного производственнического эксперимента на Текстильной фабрике Эмиля Цинделя в 1923–1925 годах, одного из немногих успехов производственничества, изменившего повседневный облик женщин модерности и глобальную историю моды, Степанова также после 1920 года служила в МЖК (в должности ученого секретаря), как и ее партнер Александр Родченко. Модернизм все еще нуждался в апологии и легитимации, а в новых условиях пролетарской диктатуры они должны были быть доступны и способны заинтересовать зрителя. Поэтому Попова внесла в программу лекции и экскурсии, то есть дидактическое, речевое измерение. В экспликациях и экскурсиях сугубо формальный язык постсезанновских плоскостей и линий, футуристского динамизма и русской протоконструктивистской фактуры (легендарное господское означающее русского авангарда, сформулированное в 1914 году Вольдемаром Матвеем / Владимиром Марковым и переизобретенное Татлиным для материального реализма в доктрине «верности к материалам» и политической материалистической аффилиации) получал широкую популяризацию. Экспликации были Поповой собраны, но не изданы из-за недостатка финансирования.

Выставка названа «Список № 1» из-за институциональной гордости. Это перечень лучших вещей, отделенных в 1929 году от тех, что направлялись в провинцию или вообще уничтожались, и вошедших в собрание Третьяковки, чем она теперь кичится. Несмотря на парохиализм и фетишизацию некоторых отдельных артефактов «национальной патримонии», в приемах реконструкции, архитектонического цитирования, документального представления и текстуального восполнения проявляется восприятие организаторами более продвинутых и научных выставочных подходов, нежели узкая фиксация на единичных шедеврах. [ 9 ] 9. Критику стоимостной формации «культурного наследия» как идеологической см: Буден Б. Культурное наследие: контекст обсессии // Бюллетень художественной критики, №2, 2019. С. 73–93. Работы были привезены из восемнадцати музеев, а вообще сотрудничество в ходе подготовки велось с пятьюдесятью.

Более того, откровенное и даже подрывное в чем-то предъявление провенансов, обесценения и уничтожения наследия видится беспрецедентным для государственного музея такого уровня, напрямую подчиняющегося министерству культуры. Уверен, что это не прошло без сопротивления.

Однако, как мне кажется, в представлении такого аутофагического варварства в качестве невозвратного, историзированного прошлого, подвергнутого однозначной моральной оценке, присутствует ряд умолчаний и невидимостей по отношению к длящимся, усугубляющимся и все более масштабным разрушениям, приватизациям, разграблениям, забвениям, сносам, невежественным переназначениям, которые неолиберальный режим демодернизации и офшорного экстрактивизма наносит культурному наследию. Краткосрочный мотив прибыли, которым руководствуются в соответствии со своим кругозором кичащиеся невежеством нувориши, привел к неописуемым утратам и преступлениям по отношению не только к единично фетишизируемым шедеврам, а к культуре, понимаемой холистически и диалектически как ткань выражения, созависимости и творчества общественного производства.

О том, что на снесенной могиле Казимира Малевича стоит недавно возведенный «элитный» жилой комплекс, оформленный дизайнерами à la «русской авангард», и о том, что такому гнилостному и опошляющему стиранию подверглось наследие в принципе, Третьяковка говорить не способна, будучи зависима от данного режима неолиберального разрушительного накопления ценой долгосрочной культурной стоимости и поддерживающих ее институтов. Более того, Третьяковка этот режим и корпорации, от которых он зависит, легитимирует, — все больше после насаждения туда близких власти эффективных менеджеров. [ 10 ] 10. О корпоративном захвате Третьяковки и коррумпированной сервильности нового руководства см.: Разногласия. Журнал общественной и художественной критики, №2 «Музеи. Между цензурой и эффективностью», 2016.

И если ты, Матвей, намеревался обсудить вопрос о рынке, о политической экономии, то я хотел бы его перетолковать и адресовать тебе вот в таком ключе. В ключе, который историческое переплетение форм стоимости и власти не отделяет от текущих и в чем-то длящихся.

М. С.: Все административные инициативы, включая бухгалтерскую, логистическую, менеджерскую и другие работы, в МЖК были подвластны исключительно художникам. Каким образом за обозреваемый нами отрезок истории Музея произошел переход от всесилия деятеля искусства к ситуации наших дней, когда куратор систематически сталкивается с канцелярскими проблемами в попытках представить целокупно часть экспозиции МЖК в условиях институционально-бюрократической диктатуры? Это очень важный вопрос о синхронизации политики прошлого и настоящего, «старого и нового», переносимого, в первую очередь, самими выставляемыми объектами.

Даже нарочито канцелярское название выставки, обозначающее коллекцию как перечень «охозяйствленных» работ, или «лучшее из худшего» раннесоветского авангарда (в картинах, числящихся в списках с 1-го по 6-й, специально созванная комиссия обнаружила художественную составляющую, с 7-го по 12-й — нет), умышленно подавляет весь пафос, например, экспозиционного приема. Он идет против буржуазной систематизации искусства и укрепляет горизонтальное устройство музея: так, не желая делиться на многочисленные -измы, художники выделяли плоскость и объемность в качестве объединяющих их факторов, стимулируя общность на фоне идеологической разрозненности. За введением сюжета об унизительно розданном наследии, для временного восстановления которого необходимо преодоление бюрократических препон (что важно, у МЖК как институции таких проблем не было), следует диалектика обсуждаемых обстоятельств. Самобытность проекта «Авангард. Список № 1» не только в ретроспективном освещении уникального музеологического прецедента (первый музей современного искусства в мире, первый случай данного художникам карт-бланша со стороны государства на регулирование функций и идеологии музея), но и в символичности, которая появляется именно в выстраивании этого ретроспективного взгляда. Когда мы проводим линию между двумя инстанциями МЖК — историческим образцом 1920-х годов и современной «реконструкцией» — образуется особый просвет в виде временного промежутка между ними, исторического периода с 1930-х до 2010-х годов.

в проекционистском творчестве можно даже увидеть предвосхищение неоавангарда с его оп-артовскими трюками и концептуалистским лингвистицизмом, да и, пожалуй, предтечу кибернетической обратной связи.

Этот интервал является временным измерением, добавленным к наложенным друг на друга историческим и жизненным опытам: так, выставка освещает итоги проведенных реставрационных работ (во время одной из них работавший с произведением Никритина специалист отравился опасным химическим составом красок и получил показания к продолжительному санаторному отдыху), проблематизирует кулуарный сбыт картин, раскрывает логистическую работу по восстановлению коллекции в стенах Третьяковской галереи и т. д. Но эти и другие частности проделанной работы замещают художественную составляющую, становясь наиболее трепещущей тематикой выставки, по моему мнению. При этом этот исследовательский аспект позволяет крепко соединить, срифмовать и примирить взаимосвязанные, но темпорально разделенные акты.

Как уже было сказано, одна из линий, работающих на соединение и рифмование временных пластов, — торговая судьба объектов: например, последний зал, называющийся комнатой G, начинен предназначенными для уничтожения произведениями и отлично отображает эту мысль. Все работы в этом помещении выставлены небрежно опирающимися на стену в соответствии с вердиктом Комиссии — музейного значения в них найдено не было, поэтому висеть, как обычным картинам, им было не суждено. В этом выражается мой начальный тезис о превалировании тех документальных качеств объекта, которые, по мысли немецкого философа и критика Вальтера Беньямина, являют его соотнесение со временем своего производства как временем и культуры, и варварства. К этому представлению добавляется дальнейшее жизнеописание предмета, которое дешифрует изначальные преобразовательные дееспособности описываемого проекта.

Подавляющее большинство выставленных художников являются классическими и хорошо изученными представителями авангардистской ингруппы в российской истории искусства, но оголение и предъявление столь широкого временного интервала — с момента создания МЖК и до сегодняшнего дня — помогает объяснить и политико-социальное значение выставленных работ в текущей перспективе. Что любопытно, Егор, одна из наших общих коллег высказала мнение, что освещение исторического авангарда в классической описательной искусствоведческой оптике является достаточным трюизмом, чтобы вовсе проигнорировать «картинность» экспозиции «Авангарда. Список № 1» и противопоставить ей акцентирование уникальности и трагичности МЖК как историко-политического мероприятия, судьба которого помогает заострить взгляд на феномене советского модернизма в целом. Отчасти я разделяю этот взгляд, видя в реконструкции экспозиции МЖК важнейший исследовательский проект, стимулирующий составление целокупного политико-социального портрета русского авангарда.

Е. С.: Межвоенный модернизм был эмфатически интернациональным. Его универсалистская экспансивность была амбивалентно претенциозной и децентрализующей.

Интересно, были ли связи у МЖК с музеем в Лодзи, основанным Владиславом Стржеминским и Катариной Кобро — тоже одним из первых мировых модерновых музеев? Стржеминский не только учился и жил в Санкт-Петербурге и Москве, но и продал в МЖК «Натюрморт с тарелкой» (1918): его с большой неохотой одолжили на выставку из Ивановского областного художественного музея, только в обмен на 10 вещей из ГТГ, — и выдали только вместе с куском стены, ставшей частью обрамления.

Или, взять, например, работу Натана Альтмана «Россия, Труд» (1921), не только показывающую фактурную посттатлинскую деквалификацию материалов в виде угольно графитовой присыпки на плоскость деревянной неокрашенной панели, но и отражающую вовлеченность художника в масштабные подряды наглядной агитации. (Альтман оборачивал супрематистскими полотнами и футуристскими лозунгами Петроград, Витебск и Москву для событий вроде реэнактментов штурма Зимнего, заложив во многом последующую морфологию, иконографию и вокабуляр инсценировки уличной политики на протяжении всего существования СССР.) Благодаря лозунгу, выведенному с помощью циркуля (здесь надо отдать дань Родченко), малевичианскому диагональному кресту и цифре «2», по-хлебниковски удваивающей сообщение, эта работа из того самого списка № 1 особенно выделяется. Примечательна она и тем, что была показана в Берлине в 1922 году на эпохальной «Первой выставке русского искусства», организованной Эль Лисицким — тоже сыгравшим важную роль в МЖК на первом его этапе.

Давида Штеренберга Любовь Пчелкина тоже называет одним из первых международных кураторов.

Децентрализация была внедрена в качестве учредительного положения новой институции, а музей замышлялся как сетевая инфраструктура для гастролирующих выставок. Малевич изложил эти идеи на этапе дискуссий таким образом:

«Наши задачи

1. Война академизму.

2. Директория новаторов.

3. Создание мирового коллектива по делам искусств.

4. Учреждение посольств искусств в странах.

5. Создание статических музеев современного искусства по всей стране.

6. Создание магистрали по всей Российской Республике движения живых выставок искусства творческого.

7. Основание Музея Центрального современного творчества в Москве.

8. Назначение комиссаров по делам искусства в губернских городах России.

9. Агитация среди народов о жизни творчеств в России.

10. Издание газеты по вопросам искусства для широких масс».

[ 11 ]

11. Малевич К. Наши задачи // Изобразительное искусство, №1, 1919. С. 27. Уновис был попыткой воплощения пункта 3.

Пункты 5, 6, 7 частично объясняют тот факт, что хотя в первые три года МЖК было закуплено 3000 единиц хранения, к 1929 году в собрании осталось только 700. Остальные двадцать три сотни были разосланы по региональным музеям. Вновь созданным! За первые три года МЖК создал тридцать филиалов. Именно в них сейчас осуществляет экспедиции Андрей Сарабьянов — искусствовед, который последние годы ищет и каталогизирует разосланное.

Некоторые работы с тех самых пор, как были командированы, не выставлялись ни разу. Полотно «Красное и белое» (1919) Штеренберга 90 лет, как было отправлено в Хабаровск, не видело света, а теперь повешено рядом с двумя другими крупными штеренбергами ровно так, как они висели на его ретроспективе в конце 1920-х.

Очень важная часть выставки — зал о расформировании и уничтожении собрания. Комиссия в ГТГ определила 12 списков: с 7-й по 12-й — обозначены как «не имеющие художественной и музейной ценности, подлежащие ликвидации и списанию». Часть была отправлена в Загорский спецхран, впоследствии неоднократно пополнявшийся, например, артефактами репрессированных в 1930-е. Часть экспонатов уничтожена во время борьбы с формализмом в 1930—1940-е. Некоторые утрачены в случаях курьезной некомпетентности: произведения Василия Рождественского и Натальи Гончаровой утоплены в море в Севастополе, в Крыму. Один из списков, 12-й, предназначенный к утилизации, Вильямс тайком сохранил в ГТГ, и его для данной выставки впервые вытащили на свет. Среди прочих в нем — три ранние работы Ольги Розановой, работы Василия Чекрыгина, Александра Древина, Петра Кончаловского, Льва Бруни. В некоторых региональных музеях были искажены атрибуции, и теперь они были исправлены.

Наконец, самое впечатлившее меня открытие — это «Проект электрической печи no. 1» (1919−1920) малоизвестного Николая Прусакова (1900−1952). Это списанное в 1929 году на ликвидацию произведение помогает по-новому взглянуть на зарождение производственничества — еще в период лабораторного конструктивизма. Как известно, первая статья Бориса Арватова, в которой тот сформулировал производственнические тенденции, была опубликована в 1919 году. А полноценный призыв к переходу в производство не был осуществлен до декабря 1921 года, будучи зафиксированным в знаменитой дискуссии в ИНХУКе. Эксперименты с проектированием печей Татлина в Петрограде относятся уже к 1923 году. Так что Прусаков — потенциальная веха. Художник настолько малоизвестен, что на выставку привезли еще одну его работу из Ростовского областного художественного музея — «Натюрморт со скрипкой».

Печь Прусакова была приобретена с 1-й или 2-й выставки ОБМОХУ. Из них почти не осталось оригиналов, и все, что нам известно, — из позднейших реконструкций по фотографиям. В «Энциклопедии русского авангарда» про эту печь написано: «Не сохранилось». Теперь, обнаруженная в пыли хранилища, где она пролежала 90 лет, печь отреставрирована и упакована в стеклопластиковый короб. Прусаков — создатель одного из первых кинетических произведений вслед за Габо и Певзнером (авторов «Реалистического манифеста» 1919 года), ведь эта печь тоже была кинетической, интерактивной и задействовала негативный объем без массы. Деревянная панель основы — это доска иконы, на ней — рельефный конструкт из картона и железа, на котором — чертеж графитом и надписи. Выдается объемная полусфера в нижней «подпольной» секции, из которой исходит проволочный провод. Полусфера отделена от верхней секции, для которой полусфера питает кухонные конфорки и обеспечивает теплую воду. Утилитарная эстетика с инженерным проектированием и промышленными материалами (переназначавшими иконопись с ее ручным ремеслом и религиозной идеологией), но при этом кустарно, из подручных средств и в модусе воображения симптоматизирует стартовые условия социалистической модернизации. В рухнувшей империи, проигравшей мировую войну, испытывавшей экономический коллапс, гиперинфляцию и дефицит базовых товаров и услуг вроде отопления.

В этих условиях недостатка и освобождения, однако, появилась возможность воплощения и расцвета радикальных, амбициозных идей переустройства, не перестающих служить базой для открытий и поразительных источников, в том числе в перспективном поле экспериментальной музеологии.

- «5 декабря 1918 на заседании Комиссии по организации музея при Отделе Изо НКП было принято решение, что называться он должен «Музей живописной культуры», «ибо такое название точно определяет характер организуемого музея». <…> 11 февраля 1919 в Петрограде во Дворце искусств (б. Зимний дворец) состоялась Музейная конференция, на которой по инициативе художников «левого блока» было принято принципиальное решение о создании музея нового искусства и ряд положений, ставших основой организации МЖК». Источник: Сарабьянов А. МЖК (Музей живописной культуры) // Энциклопедия русского авангарда.

- Никритин С. Супрематизм. Конструктивизм. Проекционизм. РГАЛИ. Ф. 2717. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 10. Цит. по диссертации: Пчелкина Л. Проекционизм Соломона Никритина: теория и практика экспериментальных исследований

- Малевич. От кубизма и футуризма к супрематизму // Собрание сочинений в пяти томах. М.: Гилея, 1995. Т. 1

- Никритин С. «О "современном живописце"» («К предстоящей выставке работ аналитического кабинета Музея Живописной Культуры») // «Искусство — трудящимся», №3, 1926. 19 января. С. 8–11.

- Кудрявцева К. Казимир Малевич: метаморфозы «Черного квадрата». М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 15.

- Силина М. «Эмоциональное мышление» и «самоговорящие вещи»: к истории аффекта в советских музеях в 1920–1930-х годах // Политика аффекта: музей как пространство публичной истории. Под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Сувериной. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

- См. Kiaer C. Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Soviet Constructivism. Cambridge: The MIT Press, 2005; Деготь Е. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002.

- Попова поступила в МЖК после своего совместного с Варварой Степановой масштабного производственнического эксперимента на Текстильной фабрике Эмиля Цинделя в 1923–1925 годах, одного из немногих успехов производственничества, изменившего повседневный облик женщин модерности и глобальную историю моды, Степанова также после 1920 года служила в МЖК (в должности ученого секретаря), как и ее партнер Александр Родченко.

- Критику стоимостной формации «культурного наследия» как идеологической см: Буден Б. Культурное наследие: контекст обсессии // Бюллетень художественной критики, №2, 2019. С. 73–93.

- О корпоративном захвате Третьяковки и коррумпированной сервильности нового руководства см.: Разногласия. Журнал общественной и художественной критики, №2 «Музеи. Между цензурой и эффективностью», 2016.

- Малевич К. Наши задачи // Изобразительное искусство, №1, 1919. С. 27. Уновис был попыткой воплощения пункта 3.