искусство как агент модернизации. двойная политика социальных перемен владислава стржеминского, музей и художественная культура

Томаш Залуский рассказывает о деятельности художника Владислава Стржеминского, чьи идеи были во многом сформированы в дискуссиях вокруг Музея художественной культуры в послереволюционной России и который стремился модернизировать культуру и общество Польши, исходя из логики художественных форм, на базе Музея искусства в Лодзи.

Недостаточно создать произведение искусства […]

Нужно еще и создать подходящие условия,

чтобы оно оказало влияние.

Из письма Владислава Стржеминского Юлиану Пшибосю,

1929 [L, 224]*

Авангард часто определяли через «новизну», «оригинальность» или рассматривали сквозь призму экспериментов с художественной формой, языком, материалами и коммуникационным процессом. Его также считали попыткой интегрировать искусство в повседневную жизнь, проектом по конструированию социальных перемен и созданию образа нового человека, новой культуры и нового общества. Это привело к тому, что авангард стал восприниматься как радикальное, но при этом утопическое художественное и культурное течение. Именно определение «утопический» сыграло роль в том, что радикальные социальные и политические императивы авангарда подверглись сомнению и утратили силу. В итоге общепринято полагать, что, хотя авангард и был радикальным, его радикализм был чистым фантазмом, лишенным содержания и далеким от действительности.

Гораздо реже, даже теперь, в авангарде видят то, на что указывает приведенная в эпиграфе цитата из письма Владислава Стржеминского Юлиану Пшибосю, а именно необходимость и возможность создания новых условий, которые позволили бы радикальным художественным и социополитическим идеям укорениться в культуре и получить общественное признание и политическое претворение. Чтобы создать эти подходящие условия, авангард должен был успешно функционировать в реалиях конкретного времени и места. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Карла Маркса открывается знаменитой фразой: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого» [ 1 ] 1. Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Москва: Директ-Медиа, 2014. Т. 8. С. 119. . Таким же образом авангард вынужден был искать, как поставить себя, исходя из уже имеющихся условий в сфере культурного производства и в общественной жизни; он должен был разрабатывать сложную, адекватную реалиям того времени и подчас неоднозначную тактику, идти на прагматичные шаги. И именно здесь так называемый «утопизм» авангарда уступает место его оперативности, здравому смыслу, эффективности, предприимчивости и находчивости — или, по крайней мере, дополняется ими. Все это вкупе со способностью, подчас высокоразвитой, к самоорганизации и самоинституционализации в общественном пространстве.

Именно этим взглядом на авангард я руководствовался в исследовании художественных и организационных практик польского художника-конструктивиста Владислава Стржеминского. Особенно меня интересует его идея расширенной роли искусства как агента культурной и социальной модернизации и то, как он пытался ее реализовать. То, как он приспосабливался к историческим условиям с целью изменить их и создать новые, в которых его художественные и социальные идеи воплотились бы и смогли бы стать влиятельными. Ниже я представлю общие положения моей работы по интерпретации наследия Стржеминского. Я покажу, как в его случае требование модернизации приняло форму того, что я называю «двойной политикой». Именно в этом контексте я коснусь его успешной попытки создания Международной коллекции современного искусства, которая заложила основу Музея искусства в Лодзи как музея авангарда. Моя цель — показать, какое значение имела коллекция, открытая для широкой публики в муниципальном музее Лодзи, для политики модернизации Стржеминского в целом. Во второй части статьи я покажу, как наследие этой модернизации может быть воспринято, осовременено, активировано и воплощено институционально на сегодняшний день. А именно предложу помыслить возможность переформатирования и обновления концепции музея художественной культуры как институции, способной соответствовать характеру авангарда и наследию модернизации. Я сделаю это, ссылаясь на проект под названием «Эффективность искусства», организатором которого я выступал по приглашению Музея искусства в 2012—2014 гг. Это один из тех проектов, через которые институция пыталась работать с этим модернизационным наследием авангарда и переработать его в пространстве современных художественных и активистских практик.

Двойная политика Владислава Стржеминского

Разногласия в интерпретации политических взглядов Владислава Стржеминского и политических мотивов в его искусстве десятилетиями вызывали полемику. Одни ассоциировали его искусство с левыми идеями, такими как социализм и коммунизм, другие — с социальным солидаризмом под управлением среднего класса, третьи структурно отождествляли и связывали его с индустриальным капитализмом. Высказывалось и провокационное предположение, что определенный социальный подтекст его искусства опасно приближал его к фашизму. Наконец, Стржеминского провозглашали польским патриотом, обвиняли в политическом оппортунизме, а некоторые утверждали, что он был совершенно аполитичен и неспособен к формированию политических убеждений. Думаю, чтобы разобраться во всех этих трактовках и посмотреть на политику Стржеминского под правильным углом, нужно взять за основу мысль, что искусство для него было политикой модернизации. Если точнее — двойной политикой.

Художник никогда не приравнивал искусство к политике, как и не утверждал, что художественные практики должны служить политическим целям. Тем не менее в его текстах за 1920−1930-е гг. можно усмотреть неявное присутствие двух взаимосвязанных концепций искусства как политики — или двух аспектов одной концепции. Предлагаю называть первую концепцию идеологической «политикой концов» или — пользуясь термином эпохи — «миссией», а вторую — практической «реальной политикой средств» или «тактикой». Первая содержала программу модернизации, в то время как вторая была призвана создать подходящие условия для ее воплощения.

Вопреки традиционным предпосылкам политического искусства Стржеминский, как кажется, придерживался мнения, что художник не должен выражать в своем искусстве кем-то уже сформулированные политические убеждения, а должен в самой специфике современного искусства сам для себя найти социополитические смыслы, воспринять их как жизненный подход и политическую позицию:

«До тех пор пока мы не выставим на передний план идеологический и социальный подтекст современного искусства — логику его формы, — современное искусство обречено парить между небом и землей, не получая социального расширения. Я не призываю к агитации или принятию политических убеждений и их „выражению“ посредством искусства, я говорю о логике жизненного подхода в связи с событиями из жизни конкретного человека (автора) и жизни вообще — логике, которая исходит из логики художественных форм» [L, 256].

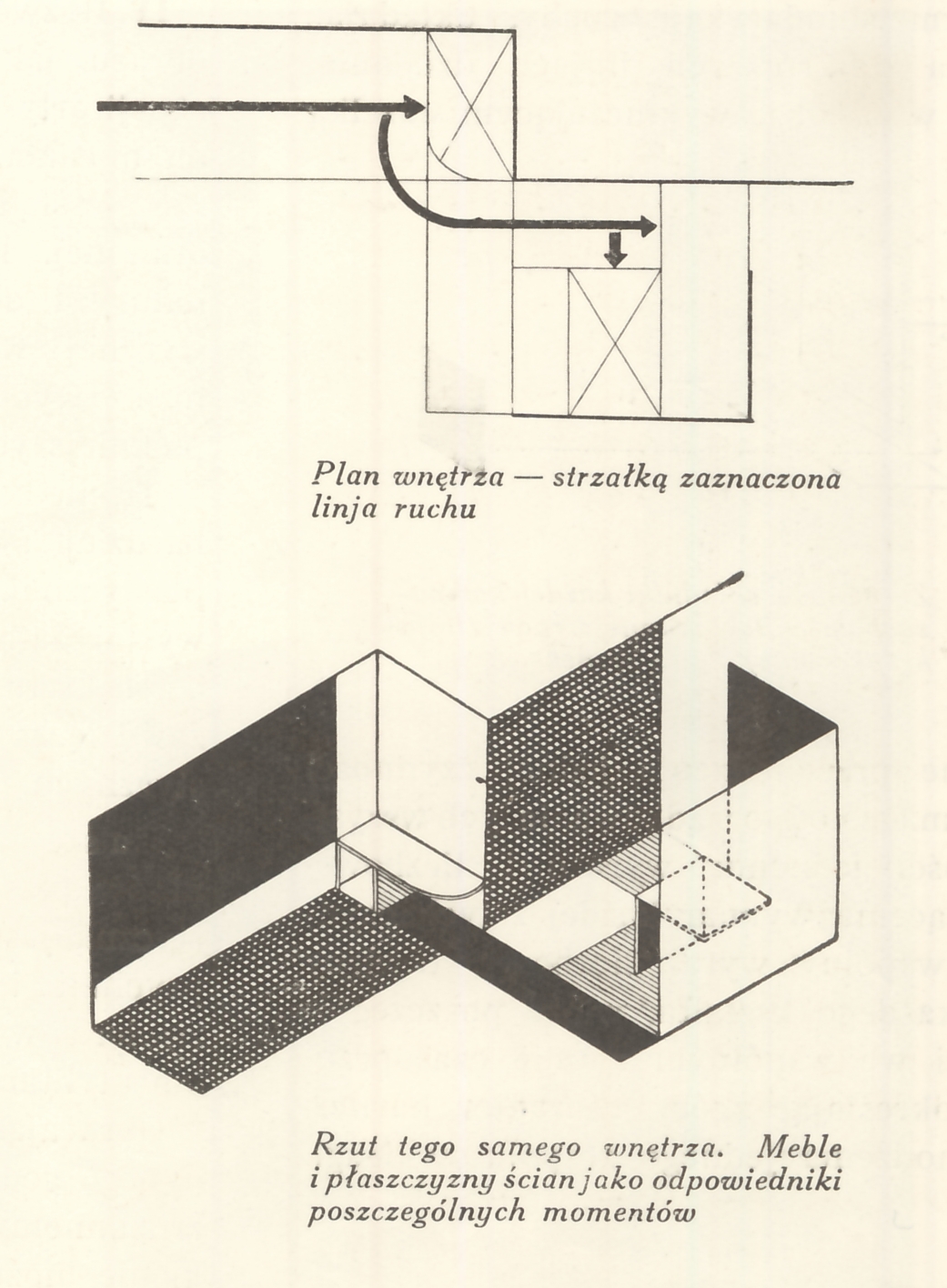

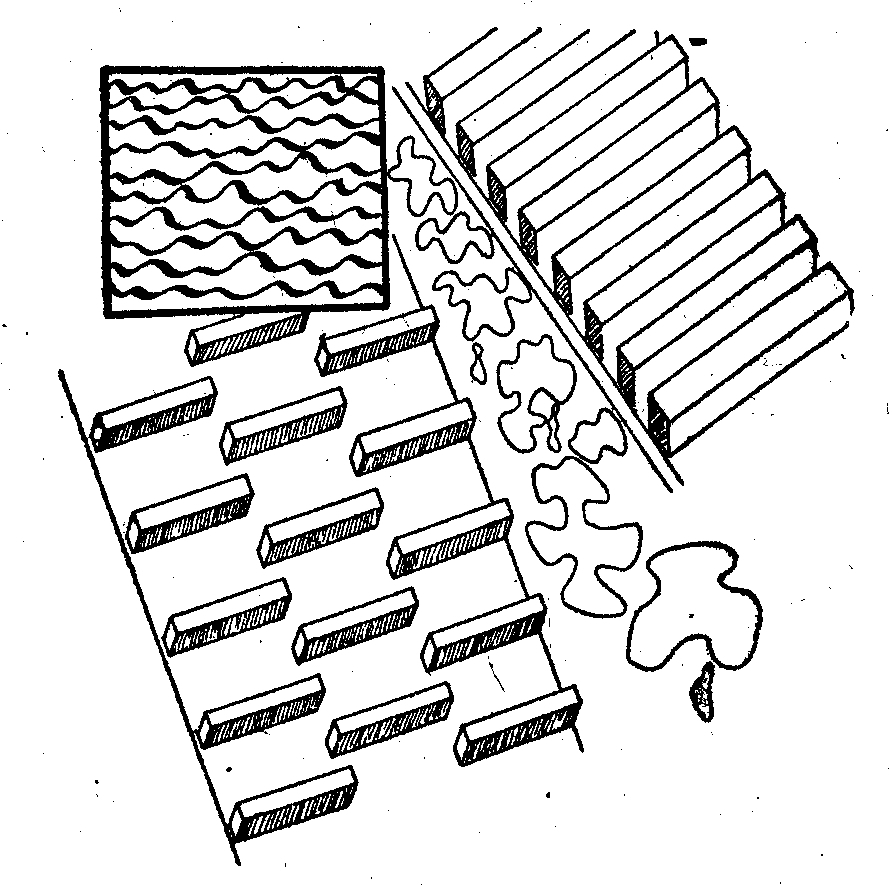

Тогда какой «жизненный подход», какие социополитические идеи, формы и практики исходят из логики современного искусства? Иными словами, какая из нее вытекает политика? Ответ Стржеминского на этот вопрос следует искать в том, что я назвал его идеологической «политикой концов». Ее Стржеминский сформулировал в соавторстве со своей женой, художницей Катаржиной Кобро. Их программа призывала к переосмыслению искусства, его трансформации и расширению самой идеи искусства. По их мнению, искусство не должно было больше выступать в роли орнамента жизни. Его призвание — придавать форму самой жизни, «руководить течением жизненных процессов» [ 2 ] 2. Kобро К., Стржеминский В. Kto chce, niech szpera… Manifest grupy a.r. [Те, кто хочет, пусть ищут… Манифест группы "а.р."] // Strzemiński — In Memoriam / Zagrodzki J. (ed.) Łódź: Sztuka Polska, 1988. P. 183. . Эта радикальная, расширенная концепция искусства все же не исключала возможности заниматься такими традиционными практиками, как живопись и скульптура, но наделяла их новыми функциями и значением. Попробуем реконструировать ее логику: произведение искусства — это формальный эксперимент, упражнение в искусстве, но также своего рода исследование. И это сближает искусство с наукой, чьи методы оно тоже может использовать. Искусство становится производителем знаний: художественные эксперименты ведут к открытию или созданию новых организационных правил и методов, которые выводятся из конкретных художественных произведений и на основе которых формулируются концепции. Эти концепции, будучи применены в массовом производстве, могут стать основой для архитектуры и промышленного дизайна, что начнет формировать по-новому жилое пространство и поведение массового потребителя. Именно так искусство руководит течением жизненных процессов в соответствии с нормами и стандартами современного мира [W, 237]. И таким же образом искусство превращается в биополитику культурализма и тейлоризма, в биопроизводство современной жизни (если мы понимаем биополитику в относительно нейтральном смысле). Искусство должно служить орудием модернизации общественной жизни в соответствии с принципами научного управления и, следовательно, сделать жизнь более продуктивной, функциональной, экономичной и эффективной. А точнее, оно должно стать лабораторией организационных и антропотехнических моделей для создания архитектурных сооружений, урбанистических пространств, а также массового производства утилитарных объектов. Если строить и производить их таким образом, они изменят человеческие привычки, усилят человеческую энергию и повысят качество жизни. В конечном итоге все это приведет к созданию рациональной общественной среды.

В текстах Стржеминского и Кобро явно просматривается вдохновение тейлоризмом. И у него, и у нее есть многочисленные отсылки к «научной организации труда» — так в Европе называли научное управление Фредерика Тейлора и подобные организационные концепции [ 3 ] 3. Например, W, 157, 217 и Kобро K. Funkcjonalizm [Функционализм] // Strzemińska N., Kobro K. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004. P. 79−80. . Они также ссылаются на теорию Кароля Адамецкого, польского инженера и экономиста, который создал собственную теорию научного управления, независимую от теории Тейлора [ 4 ] 4. Aдамецкий К. O istocie naukowej organizacji. Zbiór prac z zakresu nauki organizacji i kierownictwa [О сущности научной организации. Собрание сочинений по науке организации и управления] // Warszawa: Koło Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, 1938. . Должно быть, биополитика тейлоризма казалась привлекательной чете художников. В ней они видели поистине современный способ организации жизни. Тейлоризм, в котором за управление и планирование отвечает один принимающий решения центр, считался эффективным, свободным от риторических дискуссий и пустых полемик, столь типичных для традиционных политических теорий [W, 144]. Соответственно, прогрессивную тейлористскую политику современного искусства Стржеминского нельзя соотнести ни с одной из традиционных для его времени систем политических взглядов и доктрин. Вместо этого она помогала оценить, насколько эти доктрины и системы способны — и способны ли вообще — создать подходящую среду для собственного развития и воплощения. Именно с точки зрения политики модернизации художник рассматривал экономические и социополитические реалии своего времени и разрабатывал различные тактики эффективного существования в их меняющемся контексте.

Превосходным источником, помогающим реконструировать эту «политику средств», служат письма Стржеминского. Они раскрывают его не только как создателя радикального проекта модернизации искусства и общества, но и прежде всего как реалиста и практика, способного разработать тактические действия, чтобы воплотить свой проект. Художник имел отличное представление о том, как функционирует общество, и знал, какое влияние на общественное мнение оказывает пресса. Он считал, что современным художникам необходимо «рекламировать» свое искусство, чтобы поселить в общественном мнении его желаемый образ. Он хотел воздействовать на общественное воображение с помощью создания прочной ассоциативной связи между современным искусством и различными феноменами технологического и экономического прогресса. Поэтому он принимал участие в публичных дискуссиях, читал лекции, а самое главное — печатался как в художественных и литературных журналах, так и в ежедневной польской прессе. Он был неутомимым заступником современного искусства: отстаивал его, занимался просвещением, доказывал его культурную, социальную и экономическую ценность и то, что оно по праву занимает место среди агентов модернизации. Он организовывал кампании в печатных изданиях и делал публикации, призванные поддержать современное искусство и защитить его от нападок критиков. Также он добивался коалиции и сотрудничества в художественной среде, институциональной и политической поддержки его начинаний. В период между мировыми войнами в рамках своей «политики средств» он был вовлечен в создание и работу нескольких группировок: Blok, Praesens, a.r. Он также участвовал в создании Союза польских художников в Лодзи — общественного представительства художников. И наконец, вместе с Кобро Стржеминский развивал новую программу обучения искусству и дизайну и всячески пытался внедрить ее в школах Новой Вильны, Щекоцин, Колюшек и Лодзи.

Однако уже в конце 1920-х гг., в период, который стал поворотным во многих отношениях — экономическом, социополитическом, художественном и культурном, — Стржеминский стал видеть, что современное искусство не получило в Польше общественного признания и не обрело необходимой ему символической и материальной платформы. В «Оценке модернизма» (Bilans modernizmu) 1929 г. он отвечает на выдвинутую против современного искусства в Польше критику. По его мнению, причина непонимания и враждебного восприятия современного искусства крылась в слабых художественных традициях Польши, в отсутствии развития художественных форм и тенденций в период раннего модернизма, или предмодернизма:

«Нас обвиняют в том, что мы оторваны от почвы, в отсутствии связи с традициями прошлых поколений, во введении зарубежных новшеств. И это правда. У нас нет общих традиций с тем поколением, которое загубило польское искусство. Мы стремимся не назад, а вперед. И мы развиваем связь с зарубежным искусством, потому что наши собственные предшественники превратили искусство в нечто, враждебное себе самому» [W, 120].

«для того чтобы появилась возможность донести свое искусство, а главное, безнаказанно создавать его — да, именно безнаказанно! — нужно все здесь поменять».

Другая, более глубокая причина обозначена в письме Пшибосю, где Стржеминский говорит о необходимости принять во внимание «социологический фундамент модернизма» [L, 225]. Вероятно, именно здесь он видел источник проблемы: по его мнению, Польше не хватало социологического фундамента для модернизма. Даже несмотря на то, что современное искусство прекрасно соответствовало эстетическим потребностям современников в том, что касалось психофизиологического влияния, оно не было оценено по достоинству, его воспринимали с подозрительностью, предубеждением и враждебностью. Для Стржеминского причину следовало искать не только в области искусства и эстетики, но и в общественном отношении к жизни в целом: «Отношение к современному искусству всего лишь симптом общего отношения к современной жизни» [W, 244]. Соответственно, он стал искать и анализировать более широкие исторические, геополитические, социоэкономические и культурные факторы, в силу которых, возможно, в Польше не было благодатной почвы для современности и современного искусства. Предвосхищая некоторые общие положения теории модернизации и постколониальных исследований, художник полагал, что процесс модернизации зависит от внутренних факторов конкретной страны или региона, а сам этот процесс эволюционный, линейный, необратимый и в целом одинаковый для всех стран и социумов, потому что везде проходит одни и те же необходимые фазы. С другой стороны, он признавал тот факт, что период колониальной зависимости оставляет отпечаток на менталитете, привычках, культуре и образе жизни общества, который оказывает влияние еще долгое время после того, как страна вернула себе независимость. Комбинация этих двух положений послужила ему аналитической моделью, которую он прикладывал к истории и культуре Польши. Среди факторов, ответственных, по его мнению, за отсталость и антимодернистские настроения в польском обществе, были разделы Речи Посполитой в XVIII в. и их долгосрочные последствия, идеология романтизма и сарматизма, социоэкономическая и геополитическая генеалогия административного и бюрократического класса и, наконец, яркие националистические и ксенофобские тенденции в польском обществе.

Националистические и ксенофобские тенденции только усилились в 1930-х гг., в период санации. Высказываясь против такого положения дел, Стржеминский подчеркивал, что «условия для восприятия массами хорошего искусства нужно искать вне самого искусства» [W, 198]. Эту же точку зрения он выражает в «Блокаде искусства» (Blocada sztuki) 1934 г., где яростно критикует общественные институты и социополитические силы, регулирующие сферу культурного производства и распространения искусства в Польше 1930-х гг. Он полемизирует с главами художественных институций и печатных изданий об искусстве, которые утверждали, что современному искусству нет места в польском обществе, потому что это не национальное течение и оно остается чуждым «польской душе» [W, 197]. И поскольку политика в сфере культуры зависела от общих политических тенденций, Стржеминский заявляет, что «граница между искусством и политикой внезапно исчезла» [W, 199]. А значит, художники должны прибегнуть ко всем необходимым средствам, даже военным, в борьбе за политические перемены, которые приведут к трансформации культурных институций. Стржеминский даже утверждает, что они должны готовиться к войне и эта подготовка будет «борьбой за новую систему» [W, 199]. Как бы уклончиво ни звучали его слова, он явно призывает к политическим переменам, которые также приведут к обновлению культурных институций: «Для того чтобы появилась возможность донести свое искусство, а главное, безнаказанно создавать его — да, именно безнаказанно! — нужно все здесь поменять» [W, 198−199].

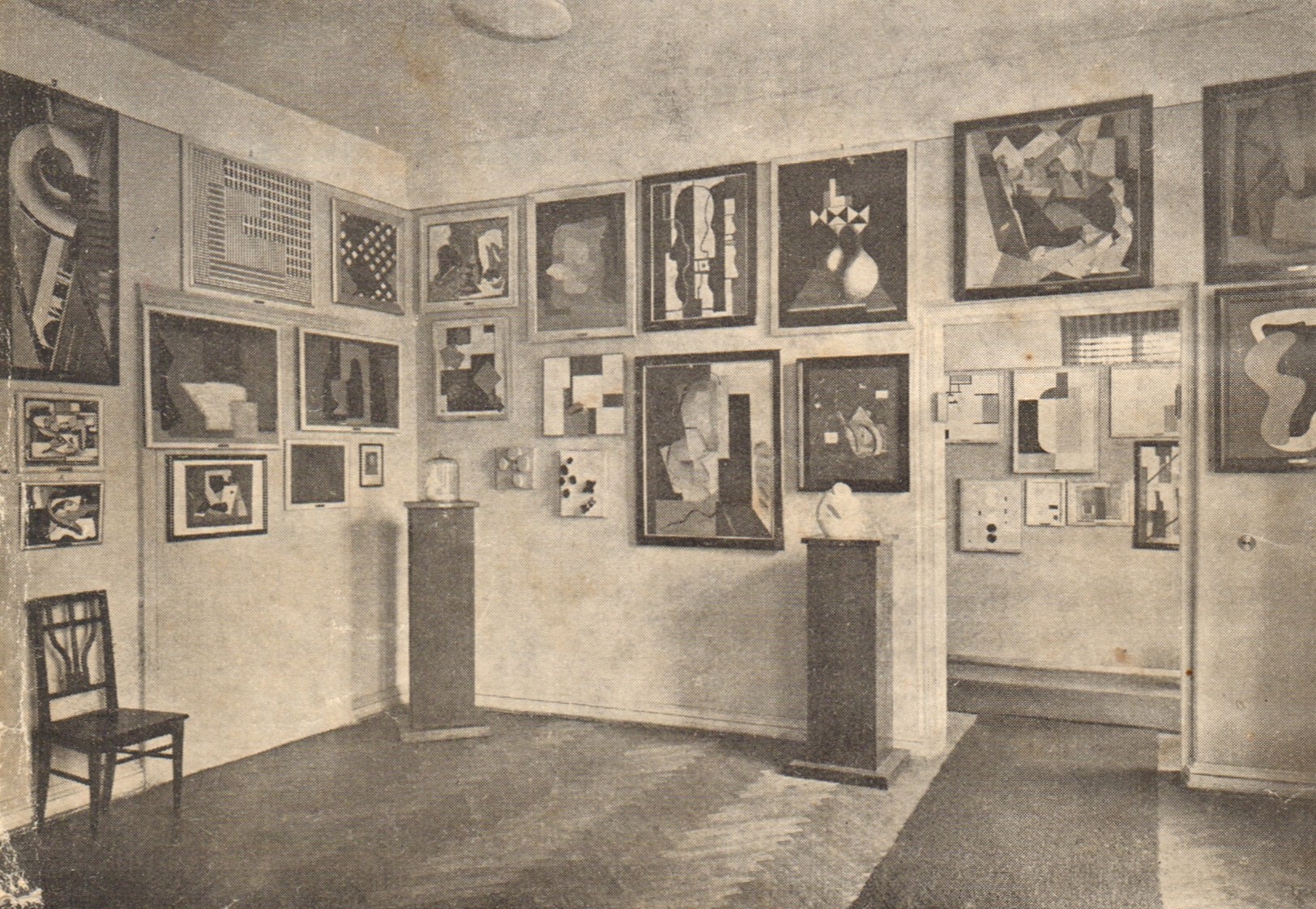

В этих сложных условиях и создавалась Международная коллекция современного искусства — краеугольный камень Музея искусства как музея авангарда, возникшая стихийно и в ходе самоорганизующейся инициативы. В начале 1930-х гг. Стржеминский — вместе с другими членами группы a.r. (Катаржиной Кобро, Генриком Стажевским, Юлианом Пшибосем, Яном Бжековским) — обратился к различным польским и зарубежным авангардистам с просьбой пожертвовать на создание коллекции свои произведения. В 1931 г. было подписано соглашение с муниципальным советом Лодзи, в соответствии с которым коллекция была размещена в здании Муниципального музея истории и искусства им. Юлиана и Казимира Бартошевичей и доступ к ней был открыт для публики. Важную роль в этом проекте сыграл Пшецлав Смолик, глава департамента культуры и образования при муниципалитете Лодзи и член ППС, Польской социалистической партии — той самой политической силы, которая, согласно Стржеминскому, не «исходила» из современного искусства [L, 256].

У коллекции, составившей потом основу музея современного искусства, было по меньшей мере три цели. Первая — образование художественного фона путем заимствования иностранных традиций или изобретения собственных, создание ориентиров для дальнейшего развития современного искусства в Польше. Второе — знакомство публики с исторической генеалогией современного искусства, рассчитанное на то, что это добавит ему авторитета и принесет общественное признание и одобрение. И наконец, коллекция была призвана продвигать современность в целом и внести вклад в создание в Польше истинно современной социальной субъектности. Ее задачей было трансформировать общественное воображение и заново изобрести «польскую душу», которая с готовностью примет вызов современности и поддержит планы художников и дизайнеров по модернизации.

Предполагалось, что для эффективного достижения этих целей музей с его коллекцией станет частью целой системы учреждений, которые будут помогать друг другу и сотрудничать. По моему убеждению, Стржеминский начал строить эту систему институциональных связей после Второй мировой войны, воспользовавшись новыми социополитическими реалиями, созданными новой коммунистической властью в Польше. В конце 1940-х, предпринимая различные тактические шаги, он пытался наладить связь между музеем с его международной коллекцией современного искусства (переименованным в Музей искусства в Лодзи), недавно учрежденной Высшей государственной школой изобразительных искусств в Лодзи, где он преподавал и участвовал в создании кафедры пространственного дизайна, и фабриками, представляющими различные отрасли индустрии. Он также хотел установить связь между художественными и научными институтами, поэтому стал сотрудничать с журналом «Современная мысль» (Myśl Współczesna) под редакцией группы прогрессивных левых интеллектуалов и исследователей недавно учрежденного Лодзинского университета. Они стремились создать социально ориентированный, эгалитарный университет, который предоставлял бы знания, необходимые для поддержки текущих социальных преобразований, восстановления страны после разрухи военных лет и модернизации [ 5 ] 5. На эту тему см.: Zysiak A. Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście [Позитивное действие. Послевоенная организация и университет в городе рабочего класса]. Kraków: Nomos, 2016. . Стржеминский полагал, что модернизационную политику современного искусства можно осуществить только так — совместными усилиями институций, вступивших в союз. Он действовал как посредник между профессиональными и институциональными кругами, как некий центр медленно, не без трудностей создаваемой системы. Утверждение в Польше сталинизма и доктрины социалистического реализма в 1949 г., отстранение художника от работы в Высшей государственной школе изобразительных искусств в 1950 г. и его смерть в 1952 г. положили конец всем его планам.

Музей художественной культуры. Необходимость переоценки идеи и адаптации ее к современности

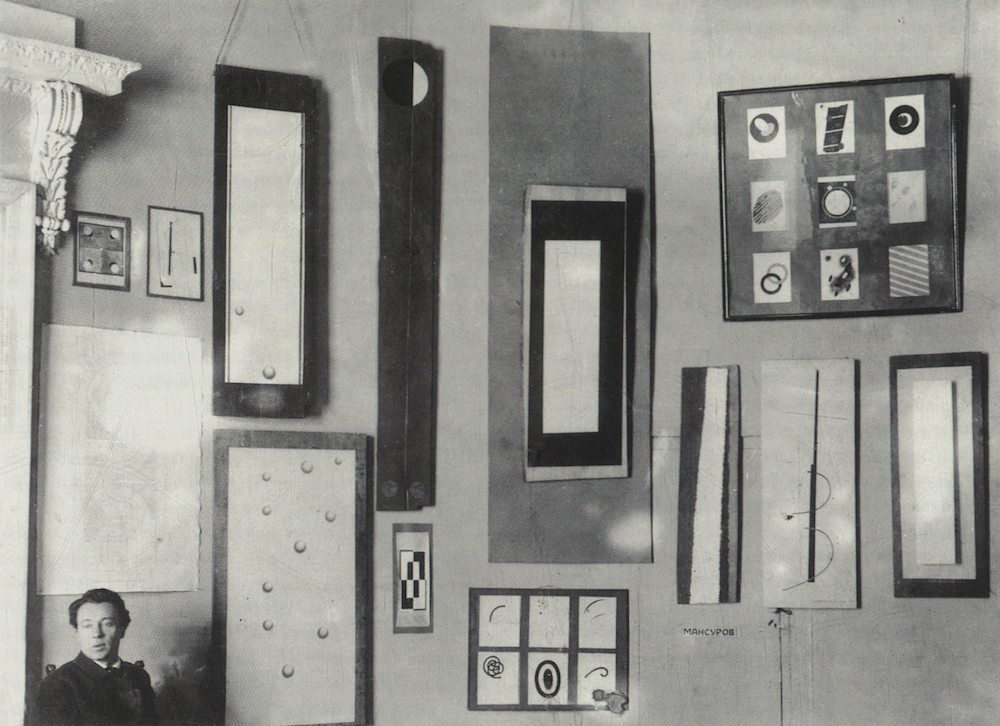

Как пишет Анджей Туровский [ 6 ] 6. Туровский A. Muzea Kultury Artystycznej [Музеи художественной культуры] // Artium Quaestiones, 1983, № 2. P. 89−103. Также доступно в английском переводе как The Contemporary Museum is a Laboratory of Knowledge: The Origins of the Museum of Contemporary Art in Russia // From Museum Critique to the Critical Museum / Murawska-Muthesius K., Piotrowski P. (ed.) London: Routledge, 2015. , истоки концепции музея современного искусства Стржеминского следует искать в российском периоде его творчества, а точнее — в дискуссиях вокруг Музея художественной культуры и в попытках создать сеть подобных учреждений, которые предпринимались в послереволюционной России на рубеже 1910−1920-х гг. Стржеминский участвовал в заседаниях ИЗО Наркомпроса (Отдел изобразительных искусств при Народном комиссариате просвещения) в Москве и сыграл важную роль в развитии Всероссийского центрального выставочного бюро. Он был знаком со всеми идеями и постулатами, выдвинутыми в Петрограде в 1919 г. на первой Всероссийской конференции по делам музеев, организованной ИЗО Наркомпроса, где впервые был сформулирован термин «художественная культура» [ 7 ] 7. Для более полной информации о петроградской конференции и проблеме музеев художественной культуры в послереволюционной России см.: Gough M. Futurist Museology // Modernism / Modernity, 2003, vol. 10, № 2. P. 327−348. Также см. соответствующие тексты в сб.: Avant-Garde Museology / Zhilyaev A. (ed.) Minneapolis: e-flux: V-A-C Foundation and University of Minneasota Press, 2015. P. 282−306. . Наконец, он знал, что обстоятельства не благоприятствуют созданию новых культурных институций в Витебске или Смоленске. Судя по его последующим текстам и шагам, предпринятым в отношении музея, можно предположить, что из обсуждений Музея художественной культуры его особенно заинтересовали три вопроса. Во-первых, сама идея художественной культуры как культуры экспериментов и изобретений. Во-вторых, необходимость подчеркнуть формальный аспект искусства, выстроить музейную коллекцию и организовать ее экспонирование вокруг эволюции формы, которая бы телеологически подводила к современным художественным достижениям и таким образом утверждала бы их в качестве необходимых шагов в развитии искусства. И в-третьих, необходимость интегрировать в Музей художественной культуры функции коллекционирования и экспонирования искусства, образования в сфере искусства для студентов художественных школ и для широкой публики, функции исследовательского института для научных изысканий и экспериментов в искусстве, архитектуре, психофизиологии, эргономике, биомеханике и других сферах, которые можно использовать в промышленном и пространственном дизайне.

Я поднял вопрос о Музее художественной культуры, чтобы представить некоторые свои размышления по этому поводу. Я считаю, что его концепцию можно переосмыслить и использовать в современных условиях как метод, который позволил бы художественным музеям активировать на институциональном уровне модернизационный этос собраний авангарда. С одной стороны, «музей художественной культуры» мог бы отсылать к процессу институциональной трансформации и расширения, что уже происходит с музеями: они пытаются заново найти свою миссию, определить свои задачи и выйти за традиционные культурные, социополитические, экономические и юридические рамки функционирования. С другой стороны, обсуждаемое здесь понятие могло бы обратить нас к новой институциональной модели, своего рода регулятивной идее, которая усилит и направит процесс институциональной трансформации к созданию новой институции, отвечающей всем модернизационным императивам авангарда. Я ограничусь тем, что обозначу два аспекта этой модели.

Конечно, прежде чем унаследовать модернизационный этос, современный музей художественной культуры должен подвергнуть его критическому рассмотрению и трансформации. Следует начать с самого понимания идеи «художественной культуры». Я считаю, что сейчас, после авангарда, неоавангарда и институциональной критики, термин «художественная культура» должен относиться ко всем художественным практикам и продуктам сферы культурного производства в их отношении к другим сферам, находящимся в общественном поле. И в одном этом есть некоторые трудности для существующих институций. А именно: они должны работать (собирать, выставлять, исследовать и заниматься просвещением) не только с так называемыми «произведениями искусства», но и со всеми артефактами, документами и свидетельствами модернизационных проектов авангарда. Что, в свою очередь, требует других — радикально контекстуальных, исторических и просвещенческих выставок авангарда со множеством его модернизационных усилий. Опять же, и первое, и второе уже происходит, и я счастлив видеть, что тенденция растет.

Другой аспект, которого мне хотелось бы коснуться, — это потребность в том, чтобы музей художественной культуры поддерживал разные формы культурного, социального, политического, урбанистического активизма и сам действовал как социально вовлеченная институция. Вопрос художественного и институционального активизма был темой еще одного проекта, организованного Музеем искусства в Лодзи, и я поделюсь своими мыслями по поводу возможности для музеев стать агентами модернизации на примере этого мероприятия.

С октября 2012 по май 2013 г. по приглашению Музея искусства и в сотрудничестве с ним я выступал организатором серии открытых лекций, презентаций и обсуждений под названием «Эффективность искусства». Суть проекта была в том, чтобы разработать адекватный способ определить — а главное, оценить, насколько эффективны современные художественные и институциональные практики, или, по крайней мере, насколько они могут быть эффективны в различных сферах. Необходимо также было выявить, при каких условиях искусство может быть эффективным там, где до сих пор оно не имело эффекта. Для этой цели мы решили разбить общую тему «эффективности искусства» на несколько более узких взаимосвязанных проблем. Вместе с исследователями из разных областей — художниками, кураторами, активистами и публицистами, приглашенными на проект, мы рассмотрели искусство в контексте трансформации капиталистической экономики, политическую природу художественных практик, социальную ценность дизайна, гражданский активизм, урбанистические движения, взаимодействие искусства с наукой и, наконец, цели и задачи художественных институций. Особенно нас интересовали практики, распространенные в Польше, хотя мы также проводили сравнение с подобными феноменами в других странах. Итогом всего проекта стала книга «Эффективность искусства», изданная в конце 2014 года [ 8 ] 8. Skuteczność sztuki [Эффективность искусства] / Залуский Т. (ред.) Лодзь: Музей искусства в Лодзи, 2014. . Она состоит из двадцати двух теоретических статей, тематических исследований, интервью с художниками и активистами, художественных манифестов. В целом это широкая панорама голосов, аналитических перспектив, а также оценок художественных, активистских и институциональных практик.

Приняв во внимание все эти аспекты, мы решили, что нужно оглянуться, проанализировать конкретные художественные и институциональные практики и посмотреть, какие из них действительно «работали», а какие нет, под влиянием каких факторов чего-то удалось достичь, а чего-то нет. Таким образом, нашей основной целью было критически переработать вопрос эффективности искусства, показать его основную «экономику», проанализировать все разногласия, трудности и изъяны, связанные с социальной, политической, экономической и культурной активностью, направленной вовне области искусства, и наконец, выстроить сложную сбалансированную защиту этой активности и ее потенциала. В книге, которая стала результатом проекта, отражены разные мнения, оценки и постулаты. Я обрисую собственные выводы о художественных институциях, сделанные на основе проекта.

Повсеместная критика так называемого социального поворота в современном искусстве (его можно также назвать «поворотом вовне») указывает на «инцестуальный» и «самовоспроизводящий» характер искусства, в силу чего оно взаимодействует с другими сферами реальности, чтобы расширить свои владения, переосмыслить свои концепции и получить новые возможности. И действительно, искусству присуща некая доля «нарциссизма», благодаря которому оно проникает в иные области реальности, чтобы в них «увидеть собственное отражение», изучить себя заново и выработать новые знания о себе самом, тем самым приобретая символический капитал и переустанавливая свою позицию в культуре. Это, если можно так выразиться, «структурный нарциссизм», независимый от реального альтруизма и социальных симпатий отдельно взятых художников. Этот «нарциссический» аспект нужно учитывать при анализе любого искусства, «повернутого вовне», независимо от того, социальный ли это поворот, культурный, образовательный, этический, политический или еще какой. Нам необходимо развить критическое осознание того факта, что художественные и институциональные практики апроприируют и инструментализируют элементы общественной жизни, превращая их в «топливо» для генерирования экономического и символического капитала искусства, а также для консолидации эстетических, культурных, экономических и классовых различий, на которых оно держится. Однако, справедливо критикуя этот феномен, мы не должны забывать, что он носит структурный характер и его нельзя всецело избежать. В таком случае встает вопрос установления правильного соотношения между этим нарциссическим «генерированием» капитала для собственных нужд и перераспределением различных форм символического, культурного, социального, политического капитала в общественном поле.

«Эффективность искусства» часто понимается с точки зрения выработки альтернативных моделей социальной реальности, касающихся человеческих взаимоотношений, обмена, экономики, соучастия, сотрудничества, коммунализма и т. д. Предположим, что такую модель создает художественная институция — на символическом уровне. Тогда есть ли противоречие между символизмом модели и реальной деятельностью современных художественных институций в капиталистической системе? Вопрос в том, до какой степени эти институции (принимая во внимание их характер и внешние экономические, юридические и политические условия их работы) способны реализовать такую альтернативную модель отношений как в своих собственных процессах, так и в социальном окружении. Этот вопрос до сих пор слишком редко рассматривается в сфере искусства. Особенно это касается художественных институций, которые все чаще стремятся участвовать в социальных проектах и поддерживать художественный активизм, но не прикладывают должных усилий, чтобы посеять в обществе ценности, сформулированные в таких проектах. Капитал, накопленный в результате таких проектов, падает в пустоту, потому что ему не хватает возможностей для распространения. Искусство не несет ответственности за модели, созданные в его пространстве; оно не знает, как обеспечить их дальнейшую социальную судьбу — даже на символическом уровне, не говоря уже о реальности. Оно предлагает их, но не пытается воплотить.

Это в особенности касается художественных институций, потому что сегодня они не только поддерживают социальный активизм в художественных практиках, но и сами изъявляют активистские амбиции и желание предстать инструментом социальных преобразований. Пока что этот институциональный активизм имеет значение в основном только для самих институций, поскольку прокладывает им путь к новым возможностям, к перемене их статуса, к переизобретению самих себя и к новой самоидентификации. Однако необходимой стадией на этом пути может стать реальное распространение капитала, накопленного институциональными практиками. Этому распределению поспособствовало бы, если бы музеи наряду с отделами, отвечающими за выставки, исследования, образование и продвижение, завели отдел, отвечающий за социальный активизм. Он отвечал бы за воплощение художественных моделей в общественном пространстве как в самих музеях, так и в сотрудничестве с другими учреждениями, которые могут перенять эти модели и использовать в собственной общественной деятельности. Это необходимо, поскольку более широкое, эффективное и системное распределение различных форм капитала, накопленного искусством, требует сотрудничества и альянсов как художников, так и художественных институций с другими субъектами общественного пространства.

Такой «отдел социального активизма» должен стать еще одним элементом современного музея художественной культуры как наследника авангардистского этоса модернизации. Я искренне надеюсь, что Музей искусства в Лодзи, который непрестанно пересматривает свою коллекцию авангарда и модернизационное наследие, учредит такой отдел в ближайшем будущем.

Данный текст является измененной версией того, что был подготовлен для конференции «Музей авангарда или авангардный музей? Коллекция радикального», организованной Музеем искусства в Лодзи, Польша, 2−3.12.2017.

Перевод: Дарья Березко

* Следующие аббревиатуры используются в статье для обозначения сборников текстов и писем Владислава Стржеминского:

W — Стржеминский В. Pisma [Собрание сочинений]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, 1975;

L — Listy Władysława Strzemińskiego do Juliana Przybosia z lat 1929−1933.

- Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Москва: Директ-Медиа, 2014. Т. 8. С. 119.

- Kобро К., Стржеминский В. Kto chce, niech szpera… Manifest grupy a.r. [Те, кто хочет, пусть ищут… Манифест группы "а.р."] // Strzemiński — In Memoriam / Zagrodzki J. (ed.) Łódź: Sztuka Polska, 1988. P. 183.

- Например, W, 157, 217 и Kобро K. Funkcjonalizm [Функционализм] // Strzemińska N., Kobro K. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004. P. 79−80.

- Aдамецкий К. O istocie naukowej organizacji. Zbiór prac z zakresu nauki organizacji i kierownictwa [О сущности научной организации. Собрание сочинений по науке организации и управления] // Warszawa: Koło Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, 1938.

- На эту тему см.: Zysiak A. Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście [Позитивное действие. Послевоенная организация и университет в городе рабочего класса]. Kraków: Nomos, 2016.

- Туровский A. Muzea Kultury Artystycznej [Музеи художественной культуры] // Artium Quaestiones, 1983, № 2. P. 89−103. Также доступно в английском переводе как The Contemporary Museum is a Laboratory of Knowledge: The Origins of the Museum of Contemporary Art in Russia // From Museum Critique to the Critical Museum / Murawska-Muthesius K., Piotrowski P. (ed.) London: Routledge, 2015.

- Для более полной информации о петроградской конференции и проблеме музеев художественной культуры в послереволюционной России см.: Gough M. Futurist Museology // Modernism / Modernity, 2003, vol. 10, № 2. P. 327−348. Также см. соответствующие тексты в сб.: Avant-Garde Museology / Zhilyaev A. (ed.) Minneapolis: e-flux: V-A-C Foundation and University of Minneasota Press, 2015. P. 282−306.

- Skuteczność sztuki [Эффективность искусства] / Залуский Т. (ред.) Лодзь: Музей искусства в Лодзи, 2014.