музей и каторга как «реформаторий» революционного субъекта

Серию публикаций второй грантовой программы Центра экспериментальной музеологии «Музей в предельном состоянии» открывает статья Николая Смирнова. Он исследует механизмы, которые позволяют музею, подобно каторге, стать машиной (само)создания революционного субъекта. В тексте рассматривается Музей каторги и ссылки Общества бывших политкаторжан, а также ставится вопрос: каким может быть современный музей, «не стремящийся взнуздать разноголосицу своих артефактов наложением на них кодекса единого исторического нарратива»?

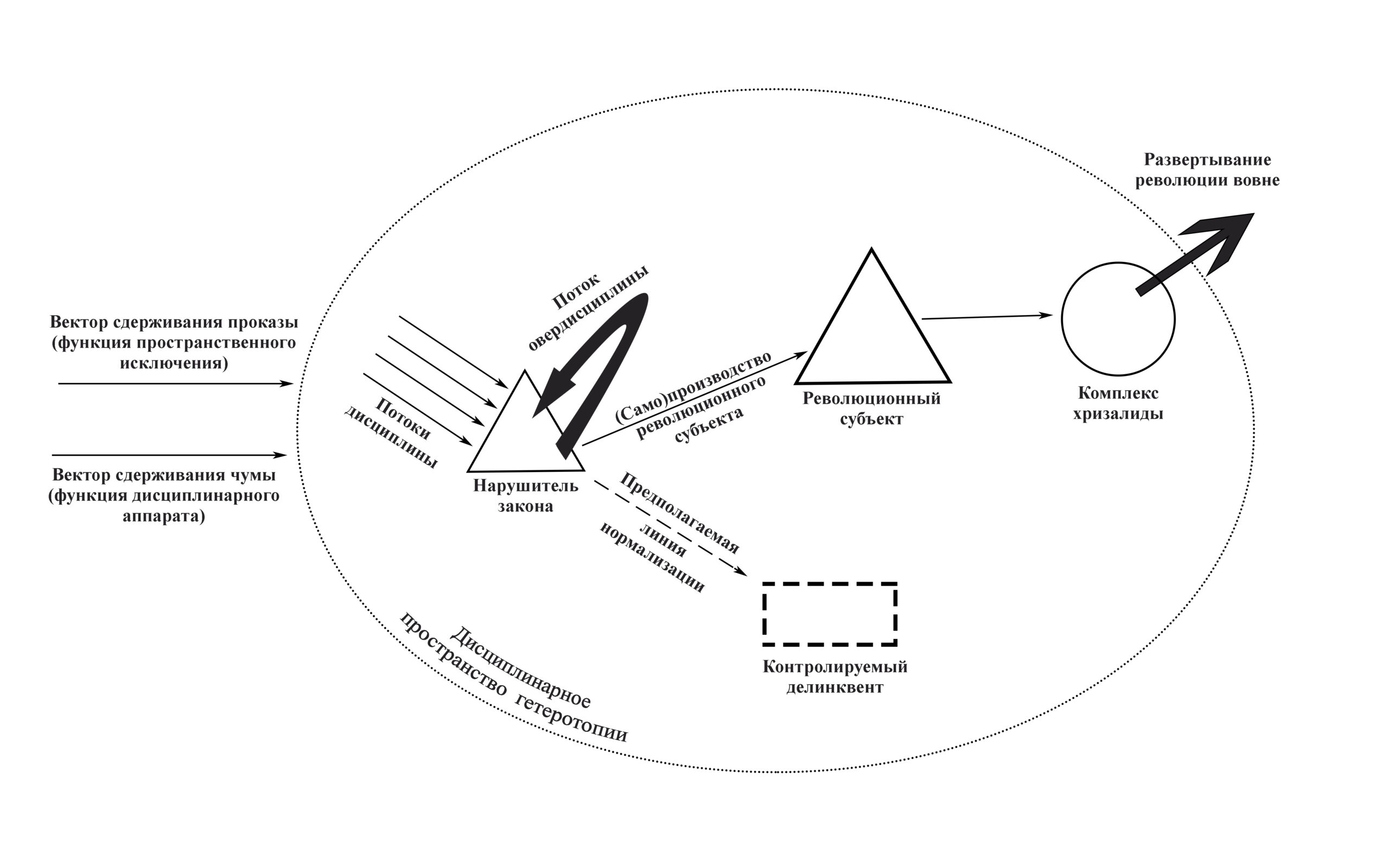

Машина (само)производства революционного субъекта в дисциплинарном пространстве

Как соотносятся каторжная тюрьма и национальный музей? Благодаря Мишелю Фуко мы знаем, что это дисциплинарные пространства, в которых суммируются схемы сдерживания проказы и чумы. Это сочетание пространственного исключения прокаженных с аппаратами клеточной [ 1 ] 1. От фр. cellule — «клетка» и «камера». дисциплины чумных пространств: «прокаженный — и его отделение; чума — и вместе с ней подразделения». [ 2 ] 2. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем Пресс, 1999. С. 290. Либеральный филантроп Джонас Хенвей в конце XVIII века сформулировал базовую для таких пространств концепцию «реформатория»: индивид здесь подлежит реформированию, преобразованию. [ 3 ] 3. «Мысль о больнице и мысль о злоумышленнике несовместимы; но попытаемся сделать из тюрьмы подлинный и эффективный реформаторий, с тем чтобы она, в отличие от других заведений, не была школой порока». Цит. по: Фуко М.Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем Пресс, 1999. С. 187. По мысли Хенвея, работа по преобразованию ложится на собственные плечи индивида, но происходит это в условиях пространственной изоляции, к которым его или ее принуждает общество. Реформаторий — это особое пространство, создаваемое для коррекции индивида согласно установленным нарративам. В тюрьме, на каторге или в ссылке нужно подавить в себе делинквента, то есть преступника, [ 4 ] 4. От лат. delinquens — правонарушитель. и стать «нормальным», законопослушным гражданином, а в национальном музее — расположить все образцы искусства в соответствии с историей национального государства и тем самым еще раз дисциплинировать себя и посетителей соответствующим нарративом.

Однако, как показали Петр Кропоткин и Мишель Фуко, тюрьмы не исправляли индивидов, а, наоборот, были университетом преступности, производя делинквентность как общественную страту, с помощью которой можно было контролировать разнородную и хаотичную противозаконность. Революционеры в царской России в канун Октябрьской революции использовали эту «темную» сторону тюремного аппарата — они превратили тюрьму в институт для создания массового революционного класса, совместив тюремную миссию по производству и закреплению делинквентности с революционными задачами. Царские «тюрьма, каторга и ссылка после 1905 года и по февральскую революцию 1917 года были огромной лабораторией, величайшей революционной школой, где успешно готовились кадры революции». [ 5 ] 5. Виленский-Сибиряков В. Каторга и ссылка в русской революции. М.: Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1924. С. 9. В итоге политкаторжане, освобожденные в марте 1917 года указом Временного правительства и стянувшиеся со всей Сибири в Москву к лету, составили костяк грядущей революции — вместе с кадрами, вернувшимися из эмиграции. На VIII съезде Российской коммунистической партии большевиков (РКП(б)) в 1919 году 184 из 305 делегатов имели опыт каторги или ссылки (315 лет отсидки в общей сложности). [ 6 ] 6. Там же. С. 15. Дисциплинарный аппарат оказался субверсирован, а точнее «передисциплинирован» и вместе с тем усилен его объектами изнутри таким образом, что потоки (само)дисциплины были перенаправлены в русло воспитания революционного субъекта.

Аналогично этому музей, по мысли Бориса Гройса, может выступить «колыбелью революции». Чтобы изменить мир, нужна метапозиция по отношению к нему, и таковую может обеспечить исторический артефакт в музее. Ведь, несмотря на то что «эти объекты [прошлого] принадлежат современности, потому что их можно увидеть здесь и сейчас… у них нет никакого другого предназначения». [ 7 ] 7. Гройс Б. Музей как колыбель революции // Художественный журнал. № 110. 2019. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/94/article/2090. Вещи из другого времени или другого мира способны самим своим присутствием изменить то время и тот мир, в которые они помещены. Эти дефункционализированные объекты существуют вне логики повседневной «полезности». Своим присутствием они указывают на возможность перекодировки и пересоздания мира, логику которого они отрицают. Более того, в каком-то смысле такие объекты делают перекодировку неизбежной, а потому, с точки зрения существующего нормативного закона, их можно воспринимать как «демонические».

Однако такой объект не работает и даже не существует сам по себе. Во-первых, он часть машины, которая составлена из артефакта и гетеротопии — пространства музея, осуществляющего дефункционализацию. Во-вторых, чтобы начать работать, эта машина должна быть состыкована с фигурой зрителя. Но не любого, а желающего произвести реэнактмент, то есть реконструкцию культурного воображения, скрытого в артефакте. Определенные надежды и стремления удалены из современности, но они существовали в то время, о котором свидетельствует объект, и зритель, желая их возвращения в настоящий мир, реконструирует их в своем воображении. Например, Маркс писал, что Великая французская революция была вдохновлена республиканскими традициями античности. А Гройс предлагает вглядываться в авангардные произведения искусства и оживлять присущую им логику дефункционализации, которую они в свое время осуществляли, редуцируя информационную функцию искусства.

Так объект, в котором закодировано другое культурное воображение, вместе с гетеротопией и желающим реконструкции зрителем составляет машину (само)производства революционного субъекта. Она работает, она производительна, она даже выполняет предписанный Закон в том смысле, что действует по инструкции или, вернее, согласно своей спецификации — зритель в музее созерцает выставленный артефакт, а заключенные в каторжной тюрьме подвергаются трансформации. Но в то же время эта машина «перепрописывает» слова Закона и «переразмечает» их своим паттерном, перенаправляя производство субъекта в незапланированное русло.

Здесь есть сложности. Во-первых, субъект может желать осуществления консервативной революции. Именно так Делез и Гваттари, следуя за Вильгельмом Райхом, объясняют фашизм — он был произведен множественным желанием, а не предписан на вторичном уровне идеологии. [ 8 ] 8. «Никогда Райх не достигает большей высоты мысли, чем в тот момент, когда он, объясняя фашизм, отказывается от привлечения неполноты знания или же иллюзий масс и требует объяснения через желание, в терминах желания — нет, массы не были обмануты, они желали фашизм в такой-то момент, в таких-то обстоятельствах, и именно это требуется объяснить, это извращение стадного желания» (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 53–54). А во-вторых, предлагая разделить реконструируемое воображение на «революционное» и «реакционное» как «хорошее» и «плохое», мы тем самым предписываем новый закон, который в определенный момент рискует стать репрессивным.

Выйти из этого затруднения можно, переведя понятие «революционное» на метауровень. Тогда оно будет означать не воображение каких-то конкретных моделей — например, республиканской формы правления в авторитарном обществе — но реэнактмент самой логики дефункционализации, то есть процедуры перекодирования любого предписания, любого закона. Такой опыт Гройс находит в произведениях авангарда: нужно реконструировать саму логику «выпиливания» из нормативной поверхности вне зависимости от множества ее конкретных исторических форм — дефункционализацию как концептуальный жест, — чтобы можно было обращаться к ней вновь и вновь в постоянно меняющихся условиях. Это формула перманентной революции, которая предполагает в том числе и революцию против государства победившей революции, — формула, стремящаяся пересобрать любой закон, чтобы потом пересобирать его еще и еще.

Таким образом, мы имеем два режима работы комплекса овердисциплинарного [ 9 ] 9. То есть одновременно сверхдисциплины и передисциплины — усиления интенсивности и перенаправления дисциплинарных потоков реформатория. перекодирования реформатория, в результате которой осуществляется (само)производство революционного субъекта. Различие в режимах связано с тем, что именно фиксируется в результате перекодирования: конкретная общественная модель или логика дефункционализации и перекодирования как таковая. В любом случае комплекс осуществляется как синтез «демонических» реликвий (объектов, которые несут другое культурное воображение), гетеротопии и желающего субъекта. Например, для революционного субъекта накануне 1917 года демонической реликвией была марксистская теория, содержащаяся в книгах и памяти людей, гетеротопией — пространство каторжной тюрьмы, а желающим субъектом — личность и/или коллектив политических заключенных. Важно, что, как было указано выше, такая машина может работать в разных направлениях и произвести не только социалистическое общество, но и, например, фашизм. И вопрос не столько в том, что одно хорошее, а другое плохое, сколько в том, что в итоге неизбежно возникает перспектива фиксации результата в качестве нового предписания. Это можно назвать первым режимом работы комплекса. Поэтому встает вопрос о производстве метареволюционного субъекта, который учится самой логике дефункционализации, то есть программирует себя в качестве того, кто в любых условиях способствует приходу Внешнего — во всех его исторически меняющихся обличиях. Так работает второй режим. Такой субъект обладает гетеротопной оптикой (не ставя в центр никакие конкретные гетеротопии, даже самые прогрессивные), он способен смотреть на реальность вне господствующих нарративов и в любых условиях производит истинное различие.

Эти два режима всегда в наличии и во взаимной борьбе. Любой революционный субъект (само)производится одновременно с новым законом, новой репрессивной поверхностью фиксации результата и соответствующим желанием. Однако рядом всегда есть то, что Эдвард Соджа называет «третьим пространством», а Делез и Гваттари — многозначным или кочевым конъюнктивным синтезом: недуальная логика или перспектива и/оба вместе, которая борется с поверхностью регистрации, то есть с фиксацией завоеваний революции. [ 10 ] 10. Soja E.W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge, Mass: Blackwell, 1996. Cм., например: «Кочевое и многозначное использование конъюнктивных синтезов противопоставляется сегрегационному и одно-двузначному использованию» (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 168). Это не другой революционный субъект, а тот же самый, просто несколько иначе понятый и пересобранный. И хотя вопрос различия режимов отчетливо был поставлен только во второй половине XX века (например, в «Анти-Эдипе» Делезом и Гваттари), их борьба осуществлялась и раньше. В частности, после Октябрьской революции разнородное Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (далее ОПК) испытывало нарастающие репрессии со стороны укрепляющейся центральной власти. Концептуальная борьба состояла в противопоставлении революционной этики желанию фиксировать завоевания революции.

«Обращение» машины субъективации: перекодирование потоков и практики себя

Роль царских каторжных тюрем в Октябрьской революции осмыслялась в 1920-е годы — в рамках интеллектуальной деятельности Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (ОПК). Главный печатный орган ОПК — журнал «Каторга и ссылка» (1921–1935) — ориентировался на сбор и публикацию личных воспоминаний членов общества, бывших политических заключенных. На этой базе делались концептуальные обобщения о центральной роли каторги и ссылки в революции. Главным идеологом выступил Владимир Виленский-Сибиряков, который в 1923 году назвал царскую каторгу «романовским университетом» и «школой революции». Он писал: «После 1905 года, помимо воли и желания царизма… институт политической каторги и ссылки превратился в огромную политическую школу воспитания тех кадров революции 1905 года, которыми оказались загруженными тюрьмы, каторга и ссылка». [ 11 ] 11. Виленский-Сибиряков В. Роль политической каторги и ссылки в Русской революции // Каторга и ссылка. № 5, 1923. С. 8.

В 1928 году Сергей Швецов опубликовал в «Каторге и ссылке» цикл статей «Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири», выделив следующие положительные пункты: изучение края, развитие местной печати, медицины и культуры, общественно-просветительская и революционная работа. Согласно Швецову, «тюрьма и ссылка того времени представляли собой своеобразные оазисы свободы слова, если не печатного, то устного» (№ 11, с. 97); они распространяли «“Сеничкин яд”… [ 12 ] 12. Цитата приводится с сохранением орфографии. «Сенечкин яд» — выражение из хроники М.Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь», опубликованной в журнале «Современник» за январь-февраль 1863 г., которое обозначает критическое отношение к существующему укладу. Салтыков-Щедрин в своей хронике упоминает Сенечку Горбачевского, который приезжает к родным и смущает их своим вольнодумством. «Вредное» влияние Сенечки те определяют как «Сенечкин яд». См.: Салтыков-Щедрин М. Наша общественная жизнь // Собрание сочинений. В 20 т. М.: Художественная литература, 1968. Т. 6. С. 5–25. что так незаметно, но упорно подтачивал корни царского самодержавия» (№ 10, с. 101), результатом чего было «перерождение… какого-нибудь сургутянина» (№ 10, с. 112) в антицаристском, революционном духе.

Здесь идет речь о двух различных, но сопряженных векторах перекодирования. Швецов пишет о том, что политические ссыльные преображали местный контекст, а Виленский-Сибиряков — о том, что заключенные трансформировали и укрепляли себя в революционном духе. В первом случае поток дисциплины направлен вовне, во втором — внутрь. Или: в первом случае — условно декабристская ссылка, во втором — модель, сложившаяся после 1905 года, когда каторжные тюрьмы наполнились малообразованными рабочими, крестьянами и мещанами, многие из которых превратились там из случайных противников режима в убежденных и несгибаемых революционеров. Во втором случае герметичность тюремного заключения использована для конструирования машины (само)создания коллективного революционного субъекта, причем будущая экспансия этого субъекта телеологически заложена в процесс трансформации. Этот процесс можно разделить на герметичную стадию трансфигурации (революцию внутреннюю) и отложенную стадию развертывания вовне (революцию внешнюю), результатом чего должно стать перерождение мира. Если заимствовать образ из биологии развития, то можно сказать, что малосознательные «революционные лярвы» (личинки) дотюремного периода окукливаются в каторжной тюрьме, превращаясь в хризалиду, или куколку революции, из которой в свое время неминуемо должна появиться полноценная форма — сама революция.

Именно такую модель отстаивал Виленский-Сибиряков. Постфактум ее подтвердило множество свидетельств: «Нам не нужно было простое накопление знаний… а нужно было выйти из тюрьмы… человеком, могущим в революционном движении своими знаниями принести большую пользу», [ 13 ] 13. Ульянинский В. Учеба на каторге // Каторга и ссылка. № 5, 1929. С. 122. «на каторге… ковались кадры революции», [ 14 ] 14. Плесков В. «Вольный университет» и культработа на каторге // Каторга и ссылка. № 10, 1930. С. 165. «революционер и на каторге помнил, что он рядовой революции, попавший во временный плен, обязанный всегда и всюду вооружаться тем оружием, которое даст ему победу: грамотой, знаниями, уменьем анализировать действительность с точки зрения классовой, с точки зрения революционного марксизма». [ 15 ] 15. Там же. С. 176. Опыт прошлого переосмысляется, и вот царская тюрьма уже представляется абсолютно необходимым для революции этапом: «Где бы я нашел в то время такие возможности для марксистского образования, какие предоставила мне тюрьма». [ 16 ] 16. Ветошкин М. Странички революционного прошлого // Каторга и ссылка. № 2, 1930. С. 11. Последнее утверждение не такое наивное, каким может показаться. Ведь машина (само)создания революционного субъекта испускает поток овердисциплины. В том смысле, что заключенные даже усиливают дисциплину реформатория, но перекодируют его работу в ином направлении. Принцип сохраняется, машина исправно работает, но направление меняется.

Согласно Фуко, тюремная система наказания как машина трансформации заключенного сложилась в XIX веке. Прежде власть не стремилась исправить наказуемого — система наказаний не была пенитенциарной (от лат. poenitentia — «раскаяние»). Новая система представляла из себя «ассамбляж» практик: в частности, от идеологов эпохи Просвещения пришла двойная семиотическая техника наказаний. Двойная, потому что, во-первых, сместилась сама точка приложения власти: ею стало «“сознание” как поверхность для надписывания знаков власти». [ 17 ] 17. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 150. Во-вторых, наказуемый должен был поработать на общее благо — преподать своим примером полезный урок, поучаствовать в производстве дискурса: «Публичность наказания… призвана открыть книгу для чтения», «Пусть наказания будут скорее школой, чем празднеством, скорее вечно открытой книгой, нежели церемонией». [ 18 ] 18. Там же. С. 162–163. И заключенные российских каторжных тюрем накануне 1917 года выполняли эти семиотические требования с лихвой: они действительно были заняты производством знания, дискурса, урока для всех, вот только это был не тот урок, а другой — который утверждал не установленный закон, а новый, подрывной кодекс.

Вторая генеалогическая линия пенитенциарной системы, по мысли Фуко, восходит к идеям протестантской этики о муштре тела в целях преобразования души. Монастырь, религиозное братство, приют, работный дом и теперь тюрьма: «Работа в одиночестве должна быть не только ученичеством, но и обращением… души и поведения». [ 19 ] 19. Там же. С. 180–181. Выведенные из этих двух генеалогических линий функции — семиотическая и преображающая — в XIX веке отразились в новой политике тела, воспринятой дисциплинарным институтом тюрьмы.

В любом дисциплинарном пространстве на тех, кто в нем находится, направлены сильные дисциплинарные потоки. Если применение дисциплины оказалось в XIX веке ключевой «техникой изготовления полезных индивидов», то пространства дисциплинарных институтов, такие как тюрьма или музей, сложились как машины для реализации этих техник субъективации. Ведь субъект — это не только тот, кто мыслит, будучи противопоставлен инертной протяженности объектов; это еще и тот, кто «субъективирован», то есть сформирован потоками власти. Это не только тот, кто способен к деятельности и познанию, но и тот, кто под-лежит — «лежащий внизу», «подчиненный»: двойственность, очевидная в английском слове sub-ject. Значит, индивид, оказавшийся внутри дисциплинарного пространства — этой особо устроенной машины — обречен на субъективацию. Но вектор этой субъективации не так уж незыблем — оказывается, его можно скорректировать: привнести в дисциплинарные потоки собственный паттерн, произвести субъективацию иначе, чем ожидается.

Это возможно именно потому, что трансформация осуществляется в самом индивиде. «Страшная тайна» дисциплинарных пространств состоит в том, что производимая ими субъективация — это в какой-то мере всегда «практика себя», как это называл поздний Фуко. И именно в этой точке находится потенциал «обращения» индивида — подобно тому, как воинствующий фарисей Савл был обращен и стал христианином Павлом. Cубъективация — это осуществление власти, но это может быть как власть внешняя (кодекс), так и власть внутренняя (власть над собой). Античная греческая модель субъективации, которую предлагал практиковать Фуко, предполагает обретение свободы только через власть над собой. Закон, исходящий от меня самого, должен отличаться от внешнего кодекса и быть интенсивнее его, то есть быть овердисциплиной. Этот трюк удался политическим заключенным в каторжных тюрьмах России накануне 1917 года; его же, согласно Гройсу, нужно практиковать в музеях, созерцая произведения авангарда в дисциплинарных потоках истории искусства.

Комплекс хризалиды: гетеротопия и остров

«Обращение» машины субъективации неотделимо от производства «обращенного» субъекта. Но в какой момент продукт локальной работы, осуществляемой в гетеротопии дисциплинарного пространства, становится «хризалидой» грядущего всеобщего перерождения? Очевидно, что этот переход не найти ни в характере дисциплинарного производства, ни в его задачах — никакого перерождения общества целиком они не подразумевают. Хотя внимательный взгляд замечает в этом процессе религиозные (а значит, потенциально эсхатологические и мессианские) компоненты, обусловленные протестантской генеалогией: «Идея образовательной программы… впервые возникла, видимо, в одной религиозной группе, в “Братстве общинной жизни”». [ 20 ] 20. Там же. С. 236. Можно предположить, что задача всеобщей трансформации ставится не формой, но содержанием потоков овердисциплинарного перекодирования: если мы (само)создаем революционный субъект, то он или она неизбежно нацелены на развертывание революции вовне. Это справедливо, но комплекс хризалиды возникает также структурно — через пространственную логику дисциплинарного аппарата, устроенного как гетеротопияи остров.

Гетеротопии — это «местоположения, являющиеся как бы пространствами, находящимися в связи со всеми остальными и, однако же, противоречащими всем остальным местоположениям». [ 21 ] 21. Фуко М. Другие пространства. С. 195. Это классическое определение Мишеля Фуко 1967 года, но обратимся к биологии, из которой философ взял свой концепт. Согласно Эрнесту Геккелю, в процессе формирования эмбриона тот или иной орган/участок может начать развиваться либо в другом темпе (гетерохрония), либо в другом пространстве (гетеротопия): это приводит к тому, что онтогенез (индивидуальное развитие) отклоняется от филогенеза (развитие биологического вида). В итоге рекапитуляция, или воспроизводство биогенетического закона, терпит крах: возникают новые признаки, которые потом могут быть закреплены. В качестве примера можно привести длинную шею жирафа, которая возникла в результате гетерохронии — увеличившемся времени развития семи шейных позвонков.

При гетерохронии развитие определенной части организма сбивается во времени (то есть происходит быстрее или медленнее, чем то прописано в законе), а при гетеротопии — в пространстве (то есть не там или не в том направлении). Отсюда следует более высокий инновационный потенциал гетеротопии: «Подобно гетерохронии, гетеротопия может производить новое. Но, в отличие от гетерохронии, гетеротопия не ведет к параллелизму между онтогенезом и филогенезом. Вместо того, чтобы напоминать формы предков на иной стадии развития, инновация, вызванная гетеротопией, будет отличаться от любой морфологии, появившейся в результате или же экстраполированной из онтогенеза предков». [ 22 ] 22. Zelditch M.L., Fink W.L. Heterochrony and Heterotopy: Stability and Innovation in the Evolution of Form // Paleobiology. Vol. 22, № 2. 1996. P. 242.

В отличие от гетерохронии, гетеротопия создает не сходную, но абсолютно другую форму, а значит, более революционна. Аналогично этому Гройс различает реакционную и прогрессивную работу с культурным воображением, скрытым в артефактах прошлого: первая утверждает господствующие формы, находя их «истоки», а вторая производит новую для современности форму. Говоря в терминах биологии: первая утверждает теорию рекапитуляции, вторая осуществляет ветвящийся филогенез. Преимущество гетеротопий по части производства различий очевидно: движение в другую сторону является потенциально более плодотворным, чем опережение остальных в темпе. Именно поэтому так важен стратегический «пространственный поворот» в производстве знания, который провозгласил Фуко. Впрочем, все несколько сложнее, и мы всегда имеем дело с комбинацией: к разрыву с нормативным воспроизводством приводит гетерохрония вместе с гетеротопией. Для понимания процесса производства различий «нам нужны не только часы, но и “компас”». [ 23 ] 23. Ibid. P. 251.

Аналогия между организмом и социумом исключительно феноменологическая: оба являются псевдоцелостностями, сформированными в соответствии с определенным законом, который прописывает отношения частей и целого. Если производится какой-то новый участок, то псевдоцелостность, его включающая, не трансформирует остальные участки по новому образцу, но реконфигурирует все внутренние потоки и отношения. Так, удлинившаяся шея не поглощает все остальные органы, но все части организма, как и организм в целом, как-то реагируют на это изменение. Центральная для Фуко задача производства различий предполагает постоянную диверсификацию и дифференциацию всего поля через многочисленные гетеротопии. Именно в этом смысле гетеротопия оказывается хризалидой всеобщей революции — через неизбежную трансформацию целого в сложной корреляции с новым органом. Нестандартное пространственное изменение части в ходе онтогенеза приводит к изменениям всего вида в результате закрепления изменения. В этом смысле (само)произведенный субъект обречен разворачиваться вовне и влиять на социум — уже самой включенностью своего существования в общую механику.

Однако комплекс хризалиды работает не только как гетеротопия, но и как инсулярность (от лат. insula — «остров»). Инсулярное мышление Нового Времени предполагает, что некая отъединенная целостность, или «самость», способна переформатировать весь мир по своему образцу, и, более того, она нацелена на это. Исследователь островной геоэпоэтики Антонис Баласопулос определяет это как инсулярное учреждение колониальной модерности: [ 24 ] 24. Balasopoulos A. Nesologies: Island Form and Postcolonial Geopoetics // Postcolonial Studies. Vol. 11, № 1. 2008. P. 12. остров оказывается не только идеальным колониальным владением, но и идеальной метрополией. Возникает диалектика острова/империи, согласно которой работает машина инсулярности. «Ничей», «пустынный» остров — это всегда приглашение к (вос)созданию мира в потенциально более удачной «второй» попытке. [ 25 ] 25. См.: Делез Ж. Причины и резоны необитаемых островов // Художественный журнал. № 90. 2013. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/7/article/84. В этом смысле люди ищут «пустынные» острова, чтобы отработать там модель для перезапуска мира. Сегодня нам не очень нравится этот эсхатологический горизонт колониальной машины Нового времени, но реализация комплекса хризалиды — это всегда нечто отложенное, в то время как здесь и сейчас производится различие или другое пространство.

Таким образом, комплекс хризалиды — это сочетание гетеротопии и инсулярности. Гетеротопия меняет внутренние соотношения псевдоцелостности здесь и сейчас вследствие формирования в ней нового элемента, а логика инсулярности предполагает отложенное всеобщее преображение по собственному образцу. Последнее является не чем иным, как экспансией новопроизведенного закона, а значит, несет в себе неизбежность предательства гетеротопной оптики.

Музей каторги и ссылки

Члены Общества бывших политкаторжан (ОПК) обладали «двойным гражданством» — не только СССР, но и воображаемого топоса — царской тюрьмы, который для многих из них постепенно сливался с образом уже реальных советских тюрем. Так, анархистка Ольга Таратута при заполнении вступительной анкеты в графе «местожительство» указала «Бутырская тюрьма» — к тому времени на ее счету было 14 лет заключения в дореволюционных тюрьмах и уже 4 месяца в советской Бутырке. [ 26 ] 26. Подробнее см. в: Быковский С. Анархисты — члены Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Леонтьев Я., Юнге М. (сост.) Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев: Образование, развитие, ликвидация, 1921–1935. Бывшие члены общества во время Большого террора: Материалы междунар. науч. конф. (26–28 окт. 2001). М.: Общество «Мемориал»; Издательство «Звенья», 2004. С. 83–108. Кроме большевиков, в ОПК было немало бывших народовольцев, анархистов, бундовцев, эсеров, меньшевиков. В связи с этим создание Общества как «внепартийного» дискурсивного пространства было желательным не только для альтернативных социалистических сил (желание снизу), но и для стремительно укреплявшейся центральной власти — как средство контроля (желание сверху). Поэтому, хотя инициаторами создания ОПК выступили анархисты Петр Маслов и Даниил Новомирский, инициативу поддержала элита РКП(б): лидеры советских профсоюзов Михаил Томский и Ян Рудзутак привлекли государственные средства, заручившись поддержкой секретаря ВЦИК Авеля Енукидзе. Всех их, кроме Енукидзе, связывало общее заключение в московской Бутырской тюрьме в 1910-х годах. Однако, «поддерживая основание ОПК, Томский главным образом искал механизмы для того, чтобы с помощью организации, хотя и обособленной, но связанной личными узами с партией, контролировать, а в перспективе политически интегрировать или нейтрализовать социалистические и анархистские силы, которые нельзя было побудить к вступлению в РКП(б)». [ 27 ] 27. Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. М.: АИРО-XXI, 2015. С. 73. В этом смысле ОПК функционировало как девиантная гетеротопия, оказавшись машиной производства и сдерживания контролируемых отклонений (сравните с производством «делинквентности» в тюрьме). Тем самым конфликт был заложен с самого начала и проявился уже на учредительном собрании ОПК в 1921 году, на котором был арестован эсер Михаил Веденяпин.

В основу ОПК в 1921 году был положен принцип «внепартийности» или «активного нейтралитета» при наличии подразумеваемой, но не закрепленной в уставе лояльности линии большевиков. [ 28 ] 28. Пункт 10 циркулярного письма Организационной комиссии от 1921 года гласил: «Общество — внепартийно, и потому при приеме членов обращается внимание только на характер того процесса, по которому данный товарищ получил каторгу и ссылку» (Историко-революционный вестник, № 1(4), 1922. С. 36). Понятно, что речь шла о программном отсутствии у ОПК единой политической воли, что предполагало сосуществование разнородных и не сводимых к единому вектору индивидуальных позиций его членов. Скрепляющим элементом становилось политическое тюремное прошлое, то есть приверженность революционной этике. Однако уже в 1922 году над обществом нависла угроза закрытия из-за членства в нем левых эсеров, а также из-за того, что оно поддерживало политзаключенных в советских тюрьмах, появились настойчивые требования «коммунизации». В 1924 году произошла реорганизация ОПК: общее собрание заменили всесоюзным съездом (что означало замену широкой демократии институтом представительства), коммунистическая фракция получила контроль над руководством, а законы советского государства были официально поставлены выше революционной этики, — и дореволюционные заслуги перестали быть весомым критерием приема в ОПК. Большинство членов небольшевистских партий были исключены из Совета (исполнительный орган ОПК), а пронародовольческого умеренного большевика Ивана Теодоровича на посту председателя сменил более радикальный Владимир Виленский-Сибиряков.

Принцип «внепартийности» был фактически демонтирован на уровне официальной риторики и руководства обществом, но продолжал реализовываться в институте землячеств, созданном в 1923 году. [ 29 ] 29. Землячества представляли собой ассоциации членов ОПК; принцип объединения состоял в том, «что они находились вместе в определенных тюрьмах, каторжных тюрьмах или в местах ссылки». Например, землячество «Александровцы» объединяло людей, отбывавших срок в Александровском каторжном централе под Иркутском. Землячества были основаны для исследования определенных этапов революционного движения, и в них могли участвовать все, кто имел какое-то отношение к революционным событиям. Подробнее см.: Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 211–214. В них нашли работу многие исключенные из центральных органов ОПК деятели, а также специалисты извне, — образовался своеобразный «демократический форум». [ 30 ] 30. Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 215. Парадоксальным образом именно тогда в ОПК стала разрабатываться теория о центральной роли царских тюрем в революции 1917 года. Это предполагало разнородность революционного субъекта, что рано или поздно должно было войти в противоречие с идеей о большевиках как ведущей силе революции. В тот момент ОПК «захлопнулось» как активная политическая гетеротопия, но осталось таковой по отношению к прошлому, реализуя гетеротопную логику в своем дискурсивном пространстве — в журнале «Каторга и ссылка» (далее «КиС») и одноименном музее.

На страницах «КиС» Владимир Плесков, критик советских репрессий в отношении политзаключенных и бывший меньшевик, писал статьи об эсерах Егоре Сазонове и Марии Спиридоновой (№ 1), бывший народоволец Михаил Фроленко — об идее богочеловечества Николая Чайковского (№ 5(26), 1926), мистический анархист Георгий Чулков — об утопическом социализме Федора Достоевского и петрашевцев (№ 2(51) и № 3(52), 1929). В 1929 году по инициативе Ивана Теодоровича в журнале развернулась дискуссия о «Народной воле»; также в разные годы появлялись тексты о «русских якобинцах» Петре Заичневском и Петре Ткачеве, об «Обществе соединенных славян» Милицы Нечкиной, о «вертепниках» — членах собиравшегося у Павла Рыбникова кружка, в который входили славянофил Алексей Хомяков и меценат и старообрядец Козьма Солдатенков, о «махаевщине» — антиинтеллигентской теории социальной революции — и о многом другом.

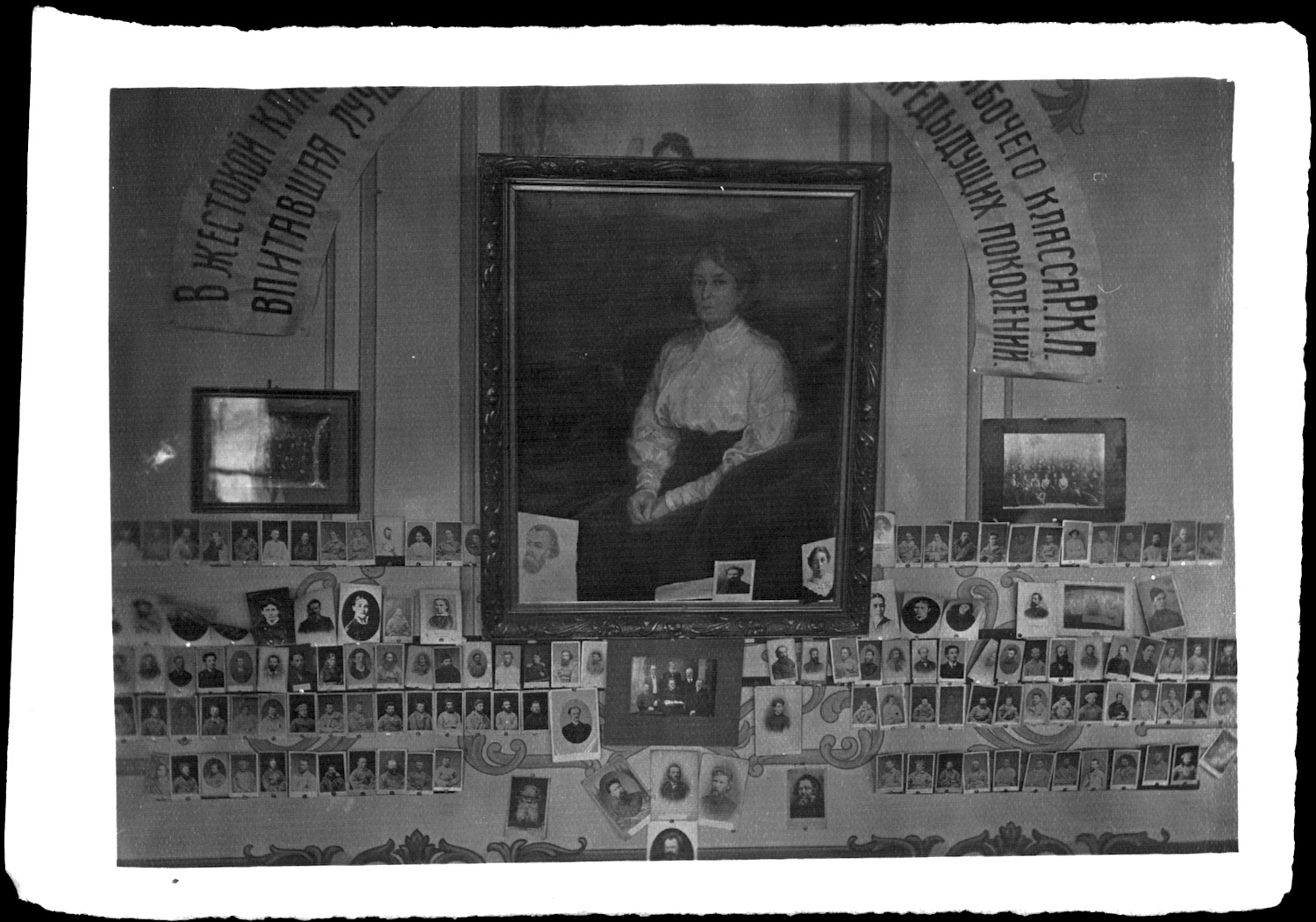

Музей каторги и ссылки, в свою очередь, должен был овеществить и утвердить нарратив о значимости каторжных тюрем в революции. Идея создания такого музея высказывалась среди инициаторов ОПК уже в 1921 году, а в октябре 1924-го возникла музейная комиссия, в состав которой вошли Анна Якимова-Диковская, Елизавета Ковальская, Л.А. Стар, Иосиф Жуковский-Жук, Ревекка Грюнштейн, Давид Пигит, Гольфарб и Баум. [ 31 ] 31. См.: Краткий обзор деятельности музейной комиссии // Каторга и ссылка. № 6. 1924. С. 269. Сбором материала для будущего музея занялись землячества при поддержке филиалов ОПК и других институтов, таких как Музей революции. В рамках московского филиала ОПК в 1925 году был основан центральный музей «Каторга и ссылка». «Музей располагал замечательным собранием фотографий и картин, а также свидетельствами в текстовой форме — рукописями, следственными делами, приговорами, тюремными журналами, удостоверениями личности и т.д. В конечном счете московский музей ОПК к 1927 г. располагал в области истории революционного движения лучшей экспозицией, чем Музей революции в Москве». [ 32 ] 32. Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 216.

В 1927 году коллекция музея, согласно отчету его руководителя Веры Светловой, содержала до 10000 фотографий, 61 портрет большой величины (из них 11 — масляными красками), «документы, рукописи, реликвии, художественные тюремные работы политических [заключенных]». [ 33 ] 33. Светлова В. Работа музейной секции // Каторга и ссылка. № 6. 1927. С. 262. Также были «проработаны 22 альбома-справочника с фотографиями по отдельным местам каторги и ссылки» и на постоянную работу нанят фотограф, который занимался репродуцированием старых фотографий, в результате чего была создана «строго подобранная коллекция негативов в количестве 5100 штук». [ 34 ] 34. Там же. Музей постепенно разворачивался в Клубе ОПК в «монографически-топографической» логике, то есть его отделы были посвящены либо конкретной теме, либо локации. Так, в 1927 году в музее существовали 9 отделов: «Декабристы в тюрьме, каторге и ссылке», «Старый Шлиссельбург», «Новый (народовольческий) Шлиссельбург», «Юбилейная выставка в память о 1 марта 1881 года», «Тюрьма, каторга и ссылка в 1905–1917», «Жизнь Ленина в тюрьме и ссылке», «Якутская ссылка», «Александровский централ», «История возникновения и деятельность Общества политкаторжан». Экспозиция одного из разделов описывается следующим образом: «11 плакатов, 7 б. портретов и до 15 больших застеклений с документами и листовок, макет «Заковка» (группа из 4-х фигур в натур. величину) и 3 щита с девизами». [ 35 ] 35. Там же. С. 263.

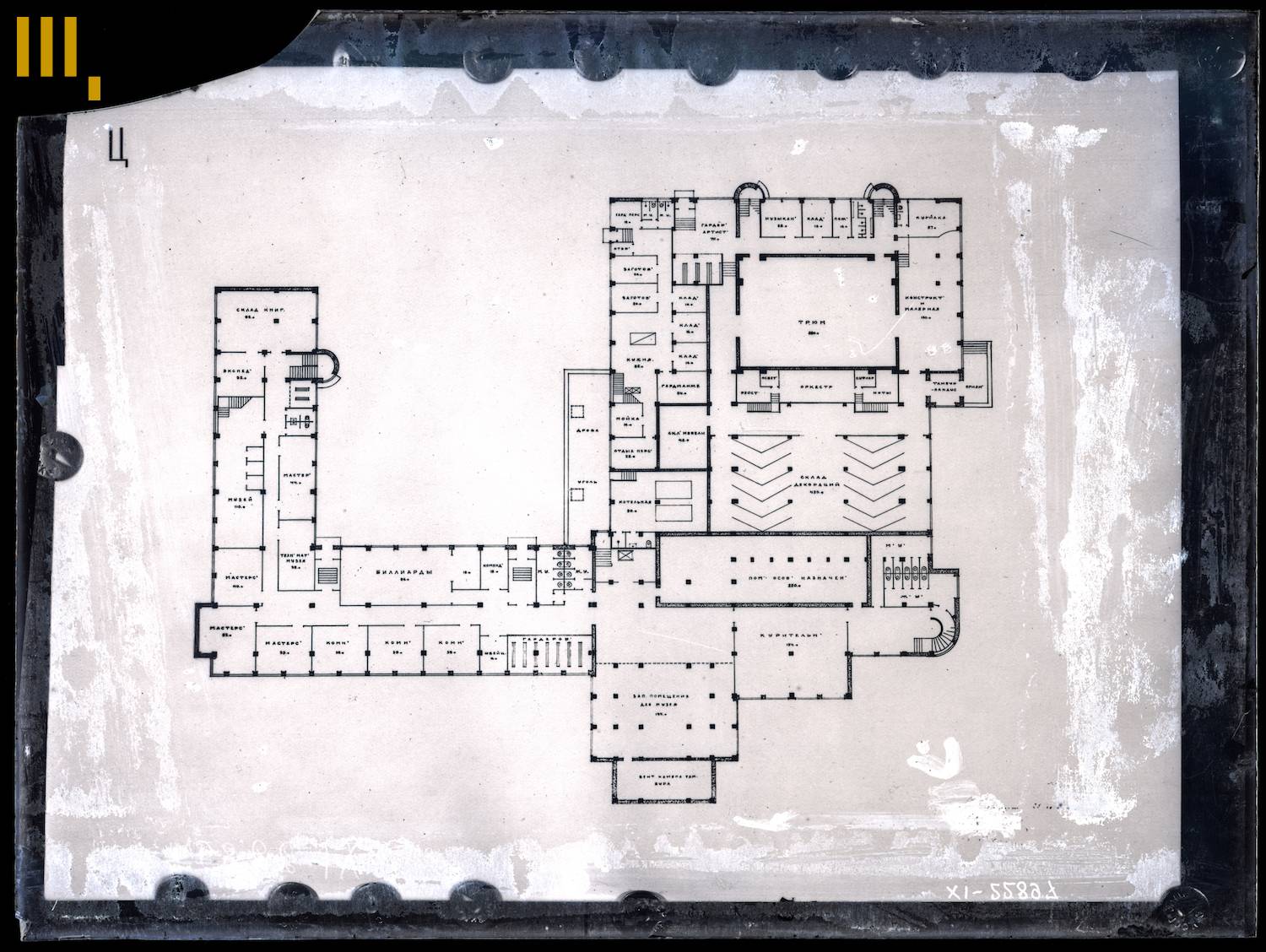

В начале 1930-х годов музейное собрание ОПК было раскритиковано за преобладание в нем портретного жанра, а его музейная деятельность — как ненаучная. Последовала реорганизация, сопровождавшаяся внедрением новаторских методов экспонирования и ведения музейной работы: изготовлением диаграмм, организацией выставок-передвижек и музейных курсов, ориентацией на исследовательскую работу. Также продолжались централизация и дальнейшее акцентирование роли большевиков: заведующая музеем бывшая эсерка Вера Светлова была отстранена от работы, а потом сослана. [ 36 ] 36. Подробнее см.: Васильева Н. Музейная работа Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Сибирская ссылка: Сборник научных статей. Вып. 6(18). Иркутск: Издательство «Оттиск», 2011. С. 449–463. В целом музейная деятельность ОПК стабильно расширялась. Еще в 1927 году братья Веснины спроектировали «Дом каторги и ссылки» — конструктивистское здание, которое должно было вместить архив, музей и клуб с большим зрительным залом. В 1930 году Совет народных комиссаров СССР выделил деньги, и началось строительство. Однако к 1934 году была построена только клубная часть, а музейная осталась лишь на бумаге. Конструктивистским зданием Весниных многие оказались недовольны, в 1935 году в стенгазете политкаторжан оно было охарактеризовано как «колумбарий свайный», [ 37 ] 37. Лютенберг М. Центральный дом каторги и ссылки // Строительство Москвы. № 6. 1935. С. 29. тогда же было ликвидировано и само ОПК. Центральный музей «Каторга и ссылка» получил название «Большевики на царской каторге и в ссылке», а главной темой экспозиции стал «Побег Сталина». [ 38 ] 38. Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 495. Музей возглавил один из главных «ястребов» ОПК, основатель и бывший председатель Общества изучения межпланетных сообщений Григорий Крамаров. Итак, от принципа внепартийности к «Побегу Сталина» — вдоль этой линии «схлопывалась» гетеротопия в ОПК.

Революционная этика в музее: вечное возвращение

Концепция революционной этики имеет прямое отношение ко второму режиму (само)производства революционного субъекта и реконструкции авангардного культурного воображения в музее, предложенной Гройсом. Разработка и отстаивание принципа революционной этики в ОПК были связаны, в первую очередь, с анархистами. Так видный теоретик анархо-синдикализма Даниил Новомирский (Яков Кирилловский), стоявший вместе с Петром Масловым у истоков ОПК, еще в 1920 году написал проект устава, который декларировал главную задачу общества — «заботиться о «правильном» использовании своих членов в «интересах революции». [ 39 ] 39. Там же. С. 61. Новомирский считал, что политическая ситуация сводится к разделению действующих лиц на два больших лагеря: сторонников революции и ее противников. Первый лагерь как раз и подразумевал в качестве руководящего принципа особую революционную этику, которая сформировалась в ходе революционной борьбы и которой теперь нужно поверять все происходящее — в том числе советскую власть. Для Новомирского это совсем не исключало наличие полемики и разногласий.

В 1920 году Новомирский пришел к выводу, что партия большевиков консолидировала сторонников революции и что быть с большевиками теперь фактически означает придерживаться революционной этики. Он вступил в РКП(б) и со страниц газеты «Правда» призвал других анархистов сделать то же самое. Однако уже в 1922 году в книге «П.Л. Лавров на пути к анархизму» он обвинил большевиков в том, что те выстроили государственный капитализм с невиданной ранее степенью подавления инакомыслия: «Социалистическое государство есть величайший на земле собственник и величайший эксплуататор». [ 40 ] 40. Новомирский Я.И. П.Л. Лавров на пути к анархизму. Петербург.: Колос, 1922. С. 387. Это не означало, что он отрекся от революционной этики — наоборот, именно верность ей и позволила ему критиковать большевиков. Любая политическая сила при таком подходе могла приближаться или отдаляться от революционной этики, которая оставалась «мерой вещей» и абстрактным неизменным принципом, постоянно меняющим свои конкретные воплощения в ходе исторического процесса.

Другой член-учредитель ОПК и теоретик анархо-индивидуализма Андрей Андреев (Чернов) громко вышел из общества в 1924 году, когда коммунистическая фракция захватила управление, а в уставе прописали запрет на членство для тех, у кого имелись судимости по советскому законодательству. Для Андреева это было неприемлемо, так как ставило государственные институты и их кодекс выше «каторжно-революционной этики». Его идеал, выраженный в концепции неонигилизма, предполагал замену формальных законов революционной этикой, практикуемой единственно легитимной инстанцией — анархическим «Я»: «Организация есть враг личности и революции; организация — это мертвая вода на живое пламя бунта». [ 41 ] 41. Андреев А. Неонигилизм. М.: Китеж, 1922. С. 36. По утверждению Андреева, «мир —громадная каторжная тюрьма», из которой может спасти «не возстание, а пламенное дыхание перманентной революции», при этом революция приходит не снаружи, а изнутри, ведь «свобода внутри нас». [ 42 ] 42. Там же. С. 51, 16, 35. И, отчасти предвосхищая Делеза и Гваттари: «Анархия — это жизнь, это не идеал и не цель; я бы сказал, что нет анархизма, — есть анархист, живет носитель анархии. В этом случае, прав Михаил Бакунин, когда смел дерзко плюнуть в лицо ВСЕМ контр-революционерам: “Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями и разрушением? того, что на том же языке называется ‘общественным порядком’”». [ 43 ] 43. Там же. С. 35–36.

Тогда же из общества демонстративно вышли анархо-коммунистки Ольга Таратута и Анастасия Степанова (Галаева). В своем манифесте они говорили о грядущей революции: «Далекой, но яркой звездой, то тускнеет за тучами, то вновь появляясь, великая революция грядет к нам и победная придет. Воскреснет, вновь задохшаяся в тисках партийности, идея об обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев в первоначальной своей красе и жизни». [ 44 ] 44. Цит. по: Быковский С. Анархисты — члены Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Леонтьев Я., Юнге М. (сост.) Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев: Образование, развитие, ликвидация, 1921–1935. Бывшие члены общества во время Большого террора: Материалы междунар. науч. конф. (26–28 окт. 2001). С. 83–108.

Итак, согласно апологетам революционной этики, ОПК перестало быть ее носителем после 1924 года. Однако главный инициатор коммунизации общества Владимир Виленский-Сибиряков, разрабатывая позже теорию о центральной роли каторжной тюрьмы в революции, пришел к невольной реконструкции революционной этики внутри ОПК. Делая широкие обобщения на основе общего тюремного опыта членов общества, Виленский хотел концептуализировать некий революционный механизм, пригодный в том числе для экспорта в другие страны в рамках Международной организации помощи борцам революции (МОПР). Он рассуждал о «зародышевых клетках» революции и особой роли каторжной тюрьмы в их развитии.

Теория Виленского воссоздавала гетеротопную оптику в дискурсивном поле, и здесь работа революционной машины производства различий становится даже более очевидной. Модельная дискурсивная гетеротопия — это «некая китайская энциклопедия» Борхеса, которую Фуко приводит в предисловии к своему труду «Слова и вещи». «Энциклопедия» — это небольшая классификация, подразделяющая животных на группы по совершенно разным признакам, например на «а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных… е) сказочных… к) неисчислимых» [ 45 ] 45. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 28. и т.д. При этом пункт «з» объединяет животных, «включенных в настоящую классификацию». [ 46 ] 46. Там же. По мысли Фуко, это «предел нашего мышления — то есть совершенная невозможность мыслить таким образом». [ 47 ] 47. Там же. В чем состоит этот предел? Фуко считает, что соположение вместе всех пунктов, кроме «з», указывает на «беспорядок неуместного и сближения несовместимого». Несмотря на абсурдность классификации, у этих пунктов есть общее место, тот «стол», на котором они могут быть соположены вместе — пространство языка. Но пункт «з» разрушает «устойчивое отношение содержимого к содержащему: если все без исключения распределенные животные размещаются в одной из клеток таблицы, то не находятся ли в ней все другие клетки? А в каком пространстве помещается сама эта клетка?» [ 48 ] 48. Там же. С. 30. Тем самым разрушается «и перечисления», а вместе с ним и «то в, в котором распределялись бы перечисляемые явления» — язык и его синтаксис. Согласно Фуко, «з» представляет из себя гетеротопию, именно этот пункт ставит под вопрос саму возможность классификации — не на уровне содержания категорий, а на метауровне самой ее логический возможности. Гетеротопии «разрушают «синтаксис», и не только тот, который строит предложения, но и другой, неявный, который «сцепляет» слова и вещи». Они производят по-настоящему иное, чистое различие по отношению к существующему порядку, различие, которое есть революция — одновременно Событие, Сингулярность и возвращение самого существенного — самой логики революции.

Поэтому о гетеротопии стоит говорить как о логической операции, оптике, «конкретной технологии» и «риторической машине». [ 49 ] 49. Выражения Джеймса Фобиона, см.: Faubion J. Heterotopia: An Ecology // Dehaene M., De Cauter L. (eds.) Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society. London, New York: Routledge, 2008. P. 31–40. Именно в этом смысле Эдвард Соджа говорит о «третьем пространстве» как об отмене дуального антагонизма первого и второго пространств — физического и воображаемого. Это не дуальный Другой, а перспектива «и/оба, а также», которая подразумевает первое, второе и что-то еще. Это часть, которая больше целого, обморок привычной логики, пункт «з» китайской энциклопедии. Если привычная логика утверждает взгляд на реальность через призму исторического нарратива, то гетеротопная логика подразумевает осуществление пространственного поворота в пику истории. И если пространство принято воспринимать либо как воображаемое, либо как физическое, то гетеротопия снимает эту дуальность. Фуко приводит пример, как кровать родителей для играющего ребенка — это реальное физическое пространство, но также океан, где он плавает среди покрывал, и лес, где он прячется под ее деревянным каркасом. Это место одновременно воображаемое и физическое (и какое-то еще), где производится иное воображение, отменяющее привычную логику «или-или», согласно которой покрывало не может быть океаном, а воображаемое пространство — физическим.

В этой гетеротопной логике объединения физического и воображаемого нужно совместить дискурсивное понимание гетеротопии, изложенное Фуко в труде «Слова и вещи», и ее физико-пространственное понимание из его же «Других пространств». Тогда гетеротопия предстанет во всей своей славе — как диспозитив, комбинирующий объект и метод; как исключение, которое не вписывается ни в одну таксономию, как машина квиризации, которая выламывается за пределы и подрывает любую категоризацию и картографию. Это учреждение некоторого видимого пространственного различия к существующему порядку слов и вещей, которое предполагает разрыв языка / причинности / непрерывности пространственной основы этого порядка. Это предел установленного; шиза или дверь в стене, отгораживающей пустыню; [ 50 ] 50. Образы Жиля Делеза и Феликса Гваттари, использованные в книге «Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения». «слюна Эстена», в которой кишат все эти невиданные «обитатели гнили и трясин» и слоги, их называющие; [ 51 ] 51. Образ, который Мишель Фуко позаимствовал у Андре Бретона для описания гетеротопии, см.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. С. 29. невозможное общее место их невозможного ассамбляжа — невозможное потому, что оно отменяет те координаты, в которых ассамбляж воспринимался возможным или невозможным.

Каторжная тюрьма стала такой революционной философской гетеротопией только тогда, когда начала производить дискурс, отрицающий царизм: в этот момент она стала не просто дисциплинарным исключением, но указанием на возможность другого порядка. Об этом же говорит Гройс, когда пишет, что маргинальное положение в социуме, например в виде иной культурной идентичности, само по себе не может предоставить метапозицию — оно не является по-настоящему «другим», будучи дитем тех же самых обстоятельств. [ 52 ] 52. Гройс Б. Музей как колыбель революции // Художественный журнал. № 110, 2019. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/94/article/2090. Журнал «Каторга и ссылка» и одноименный музей были гетеротопиями в условиях диктатуры большевиков, потому что они собирали вместе разнородные элементы, само существование которых указывало на потенциальную возможность другого социалистического воображения. Причем не столько какого-то конкретного другого, сколько такого, в котором все они могут сосуществовать без подавления. Народовольцы, богочеловеки, бундовцы, вертепники и неонигилизм… Каждый из них по отдельности плюс все они вместе плюс что-то еще. «Китайская энциклопедия» и «слюна Эстена», подрывающая гегемонию большевиков. Революционная этика стремится постоянно пересобирать устанавливаемый порядок и социальный код. Гетеротопия — это ее опространствление и «заземление».

Теперь мы можем более полно раскрыть процесс реконструкции революционного культурного воображения в музее. Этот процесс осуществляет процедуру дефункционализации или «выпиливания» из существующего порядка/синтаксиса в четырех режимах. Во-первых, музей обладает особым пространством с собственным режимом, который подразумевает физическое исключение зрителя из повседневной пространственной ткани — это выпиливание № 1, «физическое». По аналогии c исключением политического оппонента из пространства повседневности в гетеротопии пенитенциарной системы можно назвать этот режим «ссылка зрителя». Согласно классификации Фуко, музей — это классическая «гетеротопия времени», сочетающая гетеротопию с гетерохронией и осуществляющая «декупаж времени» (découpages du temps). Но нам здесь важна не специфика музейной гетеротопии, а сам факт того, что музей — это другое пространство. Во-вторых, музейные объекты — это деконтекстуализированные объекты, вырванные из логики полезности и, чаще всего, лишенные своих исходных функций. Главный метод музея — отправление вещей «в ссылку» и тем самым производство потенциальных демонических реликвий, прибывших из других пространств и времен — выпиливание № 2, «методическое», «специфически-музейное», или «ссылка вещей». В-третьих, в результате следования своему методу музей функционирует как гигантское сборище разнородных объектов, принадлежащих к совершенно разным дискурсам, культурам, традициям, контекстам и обстоятельствам. Любой музей — это уже «китайская энциклопедия», в которой есть целый список пунктов «з». Сочетая несочетаемое, музей невольно указывает не только на возможность множества альтернативных логик, но и на разрушение самой основы привычной логики, подобно «третьему пространству» Эдварда Соджи. Это не только «или… или… или» (масса альтернатив, свернувшихся в демонических реликвиях), но и «и это… и это… и оба вместе… и что-то еще». Пытаясь как-то совладать с шизофреническим разбоем собственного материала, музей оформляет и координирует его в рамках музейных нарративов, указывая зрителю лишь на строго определенные цепочки кода в артефактах, — но он всегда балансирует на грани проигрыша демонической силе своих объектов, которые сотрясают и рушат эти нарративы и логику музея изнутри. Это выпиливание № 3, антимузейное или «предельно-языковое». Наконец, ряд объектов, например, авангардного искусства, в которые предлагает вглядываться Гройс, — это документы сознательной дефункционализации искусства. Они принадлежат революционной традиции в искусстве, их код — это логика революционной процедуры как таковая. Подразумевается, что, зацепив код их логики за крючки своих мыслительных схем, зритель может попробовать создать в себе машину революционного искусства, которая будет способна осуществить эту же процедуру в новом историческом контексте. Выпиливание № 4, «арт-революционное», которое суммирует три предыдущих и применяет их к полю искусства.

Но прежде должна быть создана машина (само)создания революционного субъекта, которая состоит из музейной гетеротопии, демонической авангардной реликвии и желающего зрителя. Эта машина создает ситуацию герметической алхимии [ 53 ] 53. Гетеротопия — это вообще герметическая ситуация. У Фуко теория других пространств — это другой модус рассуждения о практиках себя. Ср. высказывание позднего Фуко: «…проблемой для меня является преобразование себя. Это преобразование себя своим собственным знанием, полагаю, во многом родственно эстетическому опыту» (Вен П. Фуко. Его мысль и личность. СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 179). — поток овердисциплины, производящий революционного субъекта. Поэтому задача желающего зрителя — создать в дисциплинарном пространстве ситуацию собственной революционной индивидуации. Присутствие в музее, осмысление логики музеефикации как создания потенциальных демонических реликвий и реконструкция логики авангарда через его документы — вот три процесса, которые стимулируют производство революционной этики по отношению к искусству.

Однако всегда стоит помнить о двух режимах работы машины (само)создания революционного субъекта. Поток овердисциплины порождает новый закон, который возникает вместе с революционной этикой, и сразу начинает с ней борьбу. Каторжные тюрьмы породили не только революционную этику, но и новую деспотическую власть. Эта двойственность режима отражена во втором тезисе шизоанализа Делеза и Гваттари: в общественных инвестированиях необходимо отличать бессознательное инвестирование желания от инвестирования класса или интереса. Второе может быть отчетливо революционным, но при этом определено по преимуществу задачами продвижения нового социума, «несущего новые цели, как формы силы или формации суверенности, которые подчиняют себе желающее производство в новых условиях» [ 54 ] 54. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 547. и тем самым становятся репрессивными по отношению к революционной этике как таковой. Поэтому «предательства не приходят со временем, а уже присутствуют с самого начала», [ 55 ] 55. Там же. С. 596. а революционные группы всегда готовы перейти в состояние репрессивного скриптора, гаранта и исполнителя нового Закона. Ибо «какая революция не испытывает искушения обратиться против своих собственных групп-субъектов и уничтожить их, обвинив их в анархии и безответственности?» [ 56 ] 56. Там же. С. 550. Очевидно, что именно это произошло с революционной этикой в СССР. В аналогичной двойственности нам всегда дана и революция в искусстве — одновременно как новый арт-гегемон и как революционная этика, то есть чистая логика революционности, осуществляющая свое вечное возвращение.

В заключение предлагаю пофантазировать о музее, который не стремится взнуздать разноголосицу своих артефактов наложением на них кодекса единого исторического нарратива. Каким может быть музей, стремящийся воздействовать по-настоящему гетеротопически, стремящийся быть реформаторием революционного субъекта, то есть способствовать производству как конкретных революционных различий, так и революционной этики? Кажется, он должен содержать разрывы в нарративах, подчеркивать несвязуемость объектов (наследуя абсурдной логике «китайской энциклопедии»), выпячивать свидетельства того, как происходит авангардная дефункционализация, исследовать, как те или иные объекты отменяют/пересобирают нарративы (реконструировать такие случаи в истории искусств), спекулятивно моделировать подобные ситуации, сталкивая связный дискурс с подрывающей его гетеротопией, представленной как та или иная демоническая реликвия. Акцентуация точек отмены существующего дискурсивного и пространственного закона, производство различий к нему на уровне синтаксиса, и приверженность революционной этике как таковой — вот что должно встать в центр гетеротопологической музеологии.

- От фр. cellule — «клетка» и «камера».

- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем Пресс, 1999. С. 290.

- «Мысль о больнице и мысль о злоумышленнике несовместимы; но попытаемся сделать из тюрьмы подлинный и эффективный реформаторий, с тем чтобы она, в отличие от других заведений, не была школой порока». Цит. по: Фуко М.Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем Пресс, 1999. С. 187.

- От лат. delinquens — правонарушитель.

- Виленский-Сибиряков В. Каторга и ссылка в русской революции. М.: Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1924. С. 9.

- Там же. С. 15.

- Гройс Б. Музей как колыбель революции // Художественный журнал. № 110. 2019. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/94/article/2090.

- «Никогда Райх не достигает большей высоты мысли, чем в тот момент, когда он, объясняя фашизм, отказывается от привлечения неполноты знания или же иллюзий масс и требует объяснения через желание, в терминах желания — нет, массы не были обмануты, они желали фашизм в такой-то момент, в таких-то обстоятельствах, и именно это требуется объяснить, это извращение стадного желания» (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 53–54).

- То есть одновременно сверхдисциплины и передисциплины — усиления интенсивности и перенаправления дисциплинарных потоков реформатория.

- Soja E.W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge, Mass: Blackwell, 1996. Cм., например: «Кочевое и многозначное использование конъюнктивных синтезов противопоставляется сегрегационному и одно-двузначному использованию» (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 168).

- Виленский-Сибиряков В. Роль политической каторги и ссылки в Русской революции // Каторга и ссылка. № 5, 1923. С. 8.

- Цитата приводится с сохранением орфографии. «Сенечкин яд» — выражение из хроники М.Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь», опубликованной в журнале «Современник» за январь-февраль 1863 г., которое обозначает критическое отношение к существующему укладу. Салтыков-Щедрин в своей хронике упоминает Сенечку Горбачевского, который приезжает к родным и смущает их своим вольнодумством. «Вредное» влияние Сенечки те определяют как «Сенечкин яд». См.: Салтыков-Щедрин М. Наша общественная жизнь // Собрание сочинений. В 20 т. М.: Художественная литература, 1968. Т. 6. С. 5–25.

- Ульянинский В. Учеба на каторге // Каторга и ссылка. № 5, 1929. С. 122.

- Плесков В. «Вольный университет» и культработа на каторге // Каторга и ссылка. № 10, 1930. С. 165.

- Там же. С. 176.

- Ветошкин М. Странички революционного прошлого // Каторга и ссылка. № 2, 1930. С. 11.

- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 150.

- Там же. С. 162–163.

- Там же. С. 180–181.

- Там же. С. 236.

- Фуко М. Другие пространства. С. 195.

- Zelditch M.L., Fink W.L. Heterochrony and Heterotopy: Stability and Innovation in the Evolution of Form // Paleobiology. Vol. 22, № 2. 1996. P. 242.

- Ibid. P. 251.

- Balasopoulos A. Nesologies: Island Form and Postcolonial Geopoetics // Postcolonial Studies. Vol. 11, № 1. 2008. P. 12.

- См.: Делез Ж. Причины и резоны необитаемых островов // Художественный журнал. № 90. 2013. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/7/article/84.

- Подробнее см. в: Быковский С. Анархисты — члены Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Леонтьев Я., Юнге М. (сост.) Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев: Образование, развитие, ликвидация, 1921–1935. Бывшие члены общества во время Большого террора: Материалы междунар. науч. конф. (26–28 окт. 2001). М.: Общество «Мемориал»; Издательство «Звенья», 2004. С. 83–108.

- Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. М.: АИРО-XXI, 2015. С. 73.

- Пункт 10 циркулярного письма Организационной комиссии от 1921 года гласил: «Общество — внепартийно, и потому при приеме членов обращается внимание только на характер того процесса, по которому данный товарищ получил каторгу и ссылку» (Историко-революционный вестник, № 1(4), 1922. С. 36).

- Землячества представляли собой ассоциации членов ОПК; принцип объединения состоял в том, «что они находились вместе в определенных тюрьмах, каторжных тюрьмах или в местах ссылки». Например, землячество «Александровцы» объединяло людей, отбывавших срок в Александровском каторжном централе под Иркутском. Землячества были основаны для исследования определенных этапов революционного движения, и в них могли участвовать все, кто имел какое-то отношение к революционным событиям. Подробнее см.: Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 211–214.

- Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 215.

- См.: Краткий обзор деятельности музейной комиссии // Каторга и ссылка. № 6. 1924. С. 269.

- Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 216.

- Светлова В. Работа музейной секции // Каторга и ссылка. № 6. 1927. С. 262.

- Там же.

- Там же. С. 263.

- Подробнее см.: Васильева Н. Музейная работа Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Сибирская ссылка: Сборник научных статей. Вып. 6(18). Иркутск: Издательство «Оттиск», 2011. С. 449–463.

- Лютенберг М. Центральный дом каторги и ссылки // Строительство Москвы. № 6. 1935. С. 29.

- Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. С. 495.

- Там же. С. 61.

- Новомирский Я.И. П.Л. Лавров на пути к анархизму. Петербург.: Колос, 1922. С. 387.

- Андреев А. Неонигилизм. М.: Китеж, 1922. С. 36.

- Там же. С. 51, 16, 35.

- Там же. С. 35–36.

- Цит. по: Быковский С. Анархисты — члены Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Леонтьев Я., Юнге М. (сост.) Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев: Образование, развитие, ликвидация, 1921–1935. Бывшие члены общества во время Большого террора: Материалы междунар. науч. конф. (26–28 окт. 2001). С. 83–108.

- Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 28.

- Там же.

- Там же.

- Там же. С. 30.

- Выражения Джеймса Фобиона, см.: Faubion J. Heterotopia: An Ecology // Dehaene M., De Cauter L. (eds.) Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society. London, New York: Routledge, 2008. P. 31–40.

- Образы Жиля Делеза и Феликса Гваттари, использованные в книге «Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения».

- Образ, который Мишель Фуко позаимствовал у Андре Бретона для описания гетеротопии, см.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. С. 29.

- Гройс Б. Музей как колыбель революции // Художественный журнал. № 110, 2019. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/94/article/2090.

- Гетеротопия — это вообще герметическая ситуация. У Фуко теория других пространств — это другой модус рассуждения о практиках себя. Ср. высказывание позднего Фуко: «…проблемой для меня является преобразование себя. Это преобразование себя своим собственным знанием, полагаю, во многом родственно эстетическому опыту» (Вен П. Фуко. Его мысль и личность. СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 179).

- Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 547.

- Там же. С. 596.

- Там же. С. 550.