moma: machine art, 1934

Несколько месяцев назад MoMA (Нью-Йорк) открыл доступ к своему архиву, в котором содержатся материалы по всем выставкам, проходившим в музее за всю историю его работы. Центр экспериментальной музеологии начинает цикл публикаций об исторических выставках MoMA рецензией критика Валентина Дьяконова на «Machine Art» 1934 года.

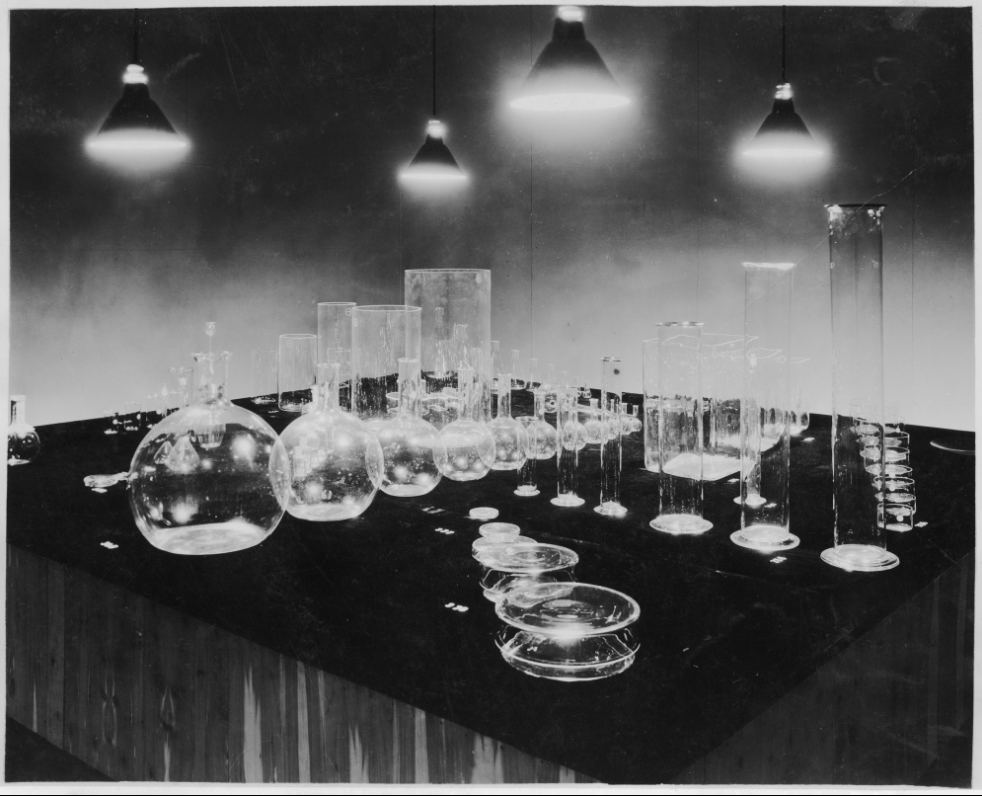

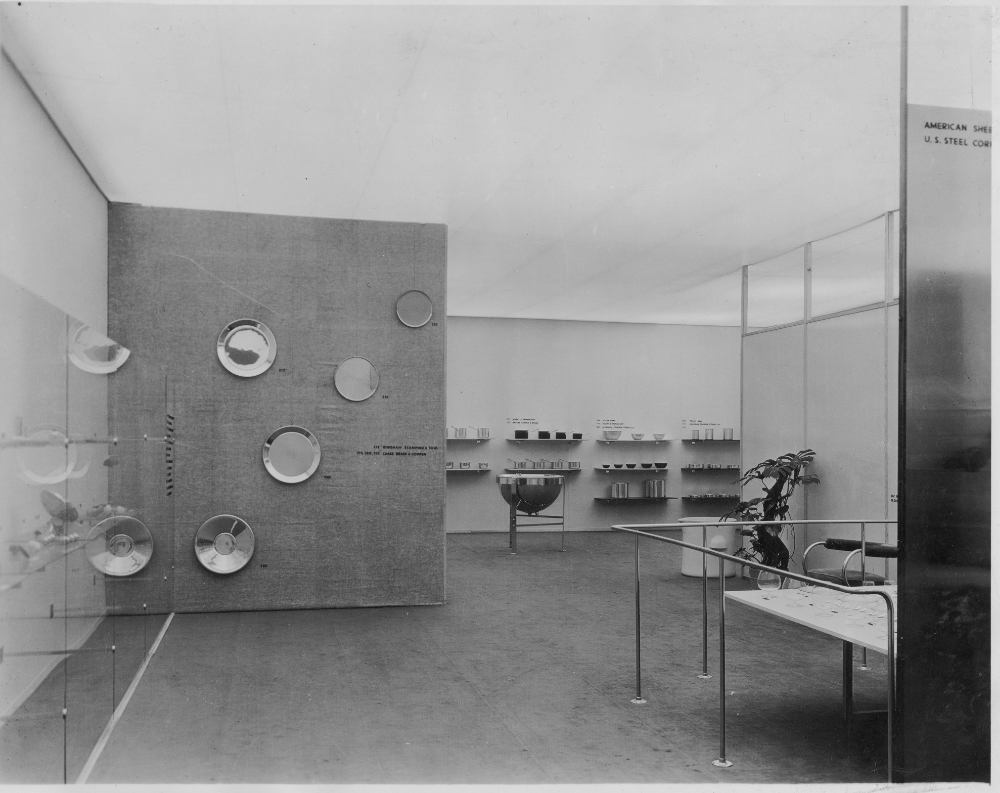

Есть вещи, у которых форма доведена до почти невыразимого словами соответствия с функцией. Электрическая лампочка. Пружина. Башни инженера Шухова. Эти предметы обычно показывают в специально отведенных для этого местах: музеях науки и техники, музеях заводов и электростанций. В 1934 году дуэт американских культуртрегеров, Альфреда Барра-младшего и Филиппа Джонсона, поместил более ста промышленных объектов в пространство Музея современного искусства Нью-Йорка (МоМА). Эстетическая полноценность «машинного искусства» уже в пресс-релизе объясняется цитатой из платоновского диалога «Филеб»: «Под красотой очертаний я пытаюсь теперь понимать не то, что хочет понимать под ней большинство, то есть красоту живых существ или картин; нет, я имею в виду прямое и круглое, в том числе, значит, поверхности и тела, рождающиеся под токарным резцом и построяемые с помощью линеек и угломеров… В самом деле, я называю это… вечно прекрасным самим по себе, по своей природе и возбуждающим некие особые, свойственные только ему удовольствия». Отсылка к древнегреческим авторитетам, пусть и удачная, служит для кураторов ширмой, за которой скрываются намного более современные задачи. С помощью деталей, приборов и технических приспособлений Барр-младший и Джонсон пытаются утвердить американский вариант функционализма как единственно верную и согласную с эпохой эстетику. Сама выставка и риторика вокруг нее затрагивают еще ряд вопросов, которые кураторами не решаются, но воспринимаются сегодня как более важные, чем полемика о стиле.

В каталожной статье Альфред Барр-младший, склонный к составлению родословных древ, предпосылает выставке краткий обзор художников двадцатого века, вступивших в эстетические взаимоотношения с машиной. Он упоминает русских и итальянских футуристов, конструктивистов, Фернана Леже и Вилли Баумайстера, Малевича, Лисицкого и Мондриана, дадаистов Франсиса Пикабиа и Георга Гросса. Фигурирует в списке и Константин Бранкузи, правда, без подробностей. Между тем, история с работой Бранкузи «Птица в пространстве» показательна для темы «Machine Art» и является в определенным смысле зеркальным отражением ее концепции. В 1926 году скульптуру на американской таможне не признали за искусство и потребовали заплатить за ввоз 40 процентов ее стоимости. Таможенники, не привыкшие к искусству авангарда, поместили «Птицу в пространстве» в категорию «кухонные принадлежности и медицинские аппараты». Статус произведения искусства был возвращен работе Бранкузи только после судебного разбирательства. «Machine Art» ставит этот юридический казус с ног на голову: теперь вещи, которые таможня с полным правом обложила бы налогом, показаны как искусство, в музее, вне функции и витрины магазина.

Из родословной «Machine Art» Барр-младший исключает только одно, причем наиболее подходящее имя. Непонятно, имеем ли мы дело с намеренным стиранием, или перед нами пример до-интернетной памяти. Сегодня параллель между «Machine Art» и «Фонтаном» Марселя Дюшана кажется очевидной, но Барр-младший мог и не знать о скандале, разразившемся в 1917 году на выставке Общества независимых художников в Нью-Йорке, — будущему директору МоМА было всего лишь 15 лет. В год открытия «Machine Art» Дюшан практически не занимался искусством, но профессионально играл в шахматы. Возвращение на нью-йоркскую художественную сцену случится только в 1942 году, с выставкой «Первые бумаги сюрреализма». Громкую историю с «Фонтаном» не помнили и художественные критики, писавшие о «Machine Art». Лишь проницательный Джозеф Олсоп-младший заметил, что экспонаты на выставке были «достаточно красивы и многочисленны, чтобы заставить баронессу Эльзу фон Фрейтаг-Лорингховен… заходиться восторгами». Сегодня многие считают баронессу фон Фрейтаг-Лорингховен, эксцентричную представительницу довоенной парижской богемы, первой изобретательницей ready-made, вдохновившей Дюшана. Ирония критика, однако, была неуместной. Барр-младший и Филипп Джонсон всерьез занимались рекламой и в рамках выставки собрали комитет из четырех уважаемых деятелей культуры и образования и предложили им выбрать самый красивый объект. Фотография главной знаменитости комитета, женщины-летчика Амелии Эрхарт с пружиной, сделанной American Steel & Wire Company, сопровождала большинство рекламных материалов «Machine Art». Эта популистская инициатива вывела выставку за пределы философского упражнения Дюшана и его последователей.

Речь шла не о том, чтобы подчеркнуть экзистенциальный разрыв между фигурой художника и выставочным объектом. Уточнить суть неслучившейся полемики между МоМА и Дюшаном можно в опоре на две философские трактовки взаимодействия между человеком и машиной, возникшие уже после Второй Мировой. Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике просвещения» пишут: «Техническая рациональность сегодня является рациональностью доминирования. Это патологическое проявление отчуждения общества от самого себя». Франкфуртская школа в их лице делает упор на социологическую трактовку технологии как одновременно инструмента и проявления классовой борьбы. Хайдеггер в «Вопросе о технике» трактует технологии иначе. Для него опасность техники заключается в том, что «всякое раскрытие сведется к поставляющему производству». Для него важна разница между «добычей» и «осуществлением», и техника, реализующая только «добычу», грозит заслонить от нас «более раннюю истину» — то есть «осуществление», существование как таковое. У метода Дюшана больше общего с размышлениями Адорно и Хоркхаймера, хотя бы потому, что его ready-mades направлены против элитарности и разрушают пьедестал, на котором художник восседает наравне с правящими классами. Барр-младший и Джонсон, напротив, мыслят в духе (будущего) Хайдеггера. Косвенным доказательством этому служит последний абзац статьи Барра-младшего в каталоге: «Человек духовно овладевал враждебным хаосом природы частично при помощи эстетического наслаждения природными формами. Сегодня человек потерян в намного более зловещих джунглях индустриальной и коммерческой цивилизации. С каждой стороны машины буквально умножают наши сложности… Мы должны «отменить развод» между нашей индустрией и культурой, ассимилируя машины как экономически, так и эстетически. Мы не только должны связать Франкенштейна, но и сделать его красивым». Экспонаты «Machine Art» в этом контексте внезапно предстают чем-то вроде вотивных рельефов и статуэток из католических и греческих храмов, аналогом больной руки или ноги из меди или серебра, повешенной у алтаря. Музей, как и церковь, играет роль Храма Ранней Истины, в котором фатальная хрупкость человеческих инструментов попадает в сакральное пространство созерцания вне функции или труда. Барр-младший кажется наивнее, чем Хайдеггер, указывающий, что «такой вещи, как человек, являющийся человеком только благодаря самому себе, не существует». Хотя возможно, что директор МоМА отдает дань популизму и намеренно разводит человека и технику ради драматического эффекта.

В любом случае, у «Machine Art» намного больше общего с государственным оптимизмом первых выставок социалистического реализма в СССР, чем с парадоксами Дюшана и рассуждениями Хайдеггера. Монументальные ансамбли ВДНХ или «Индустрия социализма» ближе «Machine Art», чем «Колеса» или «Подставка для бутылок». Аллегории и торжественная библеистика соцреализма — тоже шаг назад, в непротиворечивое пространство классической картины, только теперь в ней фигурируют тракторы, заводы и прочие признаки «рациональности доминирования» на советский лад. Важное отличие заключается в реакции публики и профессионалов. «Machine Art» была самым популярным проектом Барра-младшего и Джонсона на тот момент. Советская живопись, напротив, вызывала постоянные упреки, в ней как будто вечно чего-то не хватало, даже если политически она соблюдала все возможные требования цензуры и государственной политики. В «Дневнике писателя» Мариэтты Шагинян, тоже послевоенной книге, известной ныне исключительно благодаря издевательской рецензии крупнейшего эстетика марксизма в СССР Михаила Лившица, есть показательное место, объясняющее это вечное недовольство искусством. Шагинян в ереванской филармонии, где идут две выставки: местного Союза художников и тридцатилетия советской Армении. На вторую выставку, о достижениях индустриализации, писательница заглядывает мельком, но оказывается в полном восторге, увидев график механизации производства. «График — не живопись, не скульптура, не песня, не художество, а с какою силой голос этого графика действует на наше воображение!», — пишет она. — «Переходя от картины к картине я, признаться, здорово устала. А тут, взглянув на этот график, вдруг сразу оживилась и освежилась. Ведь это уже что значит? Ведь это значит, что с каждым годом на заводе человек все более и более механизирует процесс изготовления. Значит, он делает все больше и больше покрышек и шин. Значит, и сам он здорово год от года меняется. Вот бы и посмотреть его, какой он». Встретившись с этим абстрактным «человеком» позже, Шагинян далеко не всегда довольна, но это другая тема. В тот момент она ходит по выставке тридцатилетия советской Армении в эстетическом угаре. «От жадности начала из шинного угла двигаться в другой — кабельный. Тут лежали всех видов кабели дивной красоты: огромные аккуратные мотки тонкого, темного, золотого металла — провод гибкий, антенный; провод толстый, для прокладки в железных трубах; очень толстый кабель, для электрической разведки нефти; голый провод для воздушной электрической сети; провод с резиновой изоляцией, в пропитанной оплетке из хлопчатобумажной пряжи; кабель шланговый, тяжелый… и еще множество живых скрученных змей всех видов и толщины, созданных, чтоб нести в себе электрический ток». Отметим сравнение кабеля с живой змеей, напоминающее о «технологических джунглях» Барра-младшего, и терапевтический аспект столкновения с экспозицией промышленности.

В советской культуре, не знавшей терапии, несоответствие между монументальной, традиционной картиной новой жизни в формате дворца императорской фамилии и реальностью порождает незаживающий в течение многих десятилетий невроз. Это локальная вариация на тему усталости и фрустрации в музеях, которые возникают как явления одновременно с широким доступом к первым публичным собраниям. На выставке тридцатилетия Шагинян находит способ улучшить советское искусство. Она листает альбом с фотографиями заводских рабочих и восклицает: «Как жаль, что… мастера «малярного цеха» … не изучают эти молодые лица в жизни и то великое общее, что присуще каждому из этих лиц…!» Писательнице кажется, что дело в моделях, но ее желание жизни лишь отзвук усталости, характерной еще до индустриальной эпохи. «То, что всегда приводило меня в отчаяние, это музеи», — говорит Эдуар Мане. — «Меня охватывает тяжелая тоска, когда я в них вхожу. Там я особенно ясно вижу, какое жалкое искусство — живопись! Посетители, сторожа — все движется, живет, а портреты мертвы». Музеи утомляли с самого начала, и, скорее всего, не тем, что напоминали кладбища или давили невидимыми и неверифицируемыми авторитетами. Как раз маячившая за пределами экспозиции случайность большинства собраний, оторванность искусства от обстоятельств возникновения и раскрытия, вызывали ощущение клаустрофобии и абсурда. Это процесс, во многом параллельный возникшему в буржуазную эпоху самосознанию пролетариата. «У пролетариев их собственное условие жизни, труд, а вместе с тем и условия существования всего теперешнего общества, стали чем-то для них случайным, над чем отдельные пролетарии не имеют никакого контроля», — писал Маркс в «Немецкой идеологии». Музей как труд для представителей классового общества тоже утомителен, потому что случаен. Советской культуре сталинской эпохи преодолеть это ощущение абсурда не удавалось, потому что она поддерживала музейное искусство, дворцы для пролетариата, но не принадлежащие, фактически, никому, и оттого еще более абсурдные. Рецептура МоМА, конечно, была бы признана антисоветской, если бы кому-либо пришло в голову ее предложить. И только случайные и смешные даже для тонкого наблюдателя проговорки, как у Шагинян, свидетельствуют о том, что музей как площадка принятия жизни за его пределами в СССР построен не был, да и в мире встречается редко, в виде исключения из правила, заключающегося в том, что музей — это место прощания с жизнью, лодка Харона с почасовой арендой.