(18+) «если бы наша консервная банка заговорила…». критический разбор

Художник и теоретик Арсений Жиляев рассказывает о выставке, посвященной знаковому советскому философу и художественному критику Михаилу Лифшицу, и размышляет о проблемах репрезентации его антимодернистского наследия в контексте современности.

Настоящий материал (информация) произведен Жиляевым Арсением Александровичем, являющимся участником Российского социалистического движения (РСД), включенного в реестр иностранных агентов.

Не так давно в музее «Гараж» завершила свою работу выставка «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые». На наш взгляд, проект является одним из главных интеллектуальных событий года и поэтому заслуживает самого пристального внимания. Воспользовавшись оказией, мы три раза посетили экспозицию и готовы поделиться некоторыми соображениями по этому поводу. Для удобства они разделены на две, правда, неравновесные части — достоинства и недостатки. Последние перевешивают, хотя изложены кратко, первых меньше, но они требуют более развернутых пояснений.

Самое большое сомнение, которое возникает при просмотре выставки в музее «Гараж», — это сама возможность использования медиума современного искусства для высказывания о наследии его бескомпромиссного критика. Даже если оставить за скобками «вульгарно социологические» размышления политического / экономического / исторического толка, репрезентация позиции Лифшица при помощи коллажа и тотальной инсталляции выглядит спорной. Кураторами отдельно этот аспект не проговаривался, хотя на круглом столе «Артгида» была попытка сделать заход на эту тему со стороны Дьяконова: «Тут есть квадратные метры, которых у Лифшица никогда не было: квадратные метры на репрезентацию того, что он критикует, и того, что он защищает. И поскольку эти квадратные метры возникли благодаря победе капитализма, которую Лифшиц явно не приближал, то они сами по себе являются очень яркой и интересной полемикой с тем, что Лифшиц пишет, как он пишет и когда он это пишет <…> Все его фразы, его научно-публицистическая деятельность оказываются плоскими, как та абстрактная живопись, которую он считал одной из манифестаций ужаса модернизма в целом. Но в таком шикарном пространстве могут демонстрироваться только товары. Лифшиц, помещенный в контекст товара, — это Лифшиц, у которого почва из-под ног не то чтобы ушла, но уже уходит». Наоборот, в самом начале проекта, в рамках вступительных презентаций, Давид Рифф указывал на любопытную, но довольно странную в обсуждаемом контексте интерпретацию Лифшица (и в некотором смысле Маркса) как своего рода художника-исследователя. Более того, в той же презентации зрителям показывалась первая работа из грядущего проекта — «классический образец» художественного исследования архива. Однако представляет он из себя совсем не то, что могло бы быть классическим в лифшицеанском понимании. Организаторы проекта сделали фильм-коллаж на манер ситуационистов (!), соединяющий пропагандистские хроники вторжения советских войск в Чехословакию с наложенным поверх голосом Риффа, читающего «Почему я не модернист». Рискнем предположить, что размышление о том, что мог бы сказать Михаил Лифшиц, если бы восстал из мертвых и оказался на гаражной выставке / просмотре фильма о своем эссе, могло бы вполне претендовать на самостоятельный сюжет для серии исследовательских выставок.

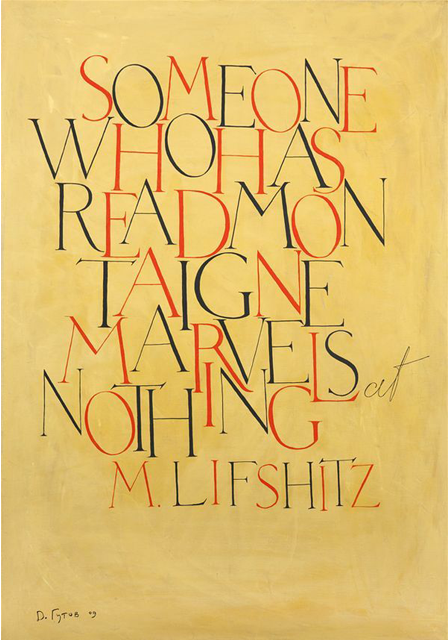

Противоречие между содержанием и способом репрезентации проекта о Лифшице выступает особенно рельефно на фоне непримиримой позиции его авторов по всем важным вопросам наследия марксистского философа. Индивидуальное творчество Дмитрия Гутова тоже не способствует разрешению ситуации. Скорее наоборот. Сложно спорить с тем, что оно вопиюще антилифшицианское. Есть соблазн предположить, что данное нерефлексируемое слепое пятно можно интерпретировать как апофатическое выражение позиции лидера марксистского течения 1930-х, однако, внятных пояснений на этот счет не имеется.

Здесь стоит упомянуть и «официальный» ответ на проблему искусства «правильного пути» в актуальных реалиях (его можно найти в книгах Лифшица или же в отдельных комментариях самого Гутова). В нашем вольном пересказе он выглядит следующим образом. Мы не можем сегодня быть на «правильном пути» в искусстве. Внутри современного капитализма слишком низок коэффициент отражаемости (о чём, по мнению Гутова, красноречиво свидетельствует появление более 100 лет назад «Черного квадрата»), так как все вещи мира фатально отчуждены от себя товарным фетишизмом. А значит, как бы мы ни хотели быть сторонниками истинно марксистского «высокого реализма», пока не случится пролетарской революции, нам лучше заниматься философской рефлексией и политической борьбой. Другими словами, все наши попытки обращения к классике будут в лучшем случае «меланхоличной имитацией». Сложно сказать, почему для Лифшица СССР 1970-х давал почву для иных, более позитивно маркированных интерпретаций. Да, по крайней мере, с формальной точки зрения поводов для нее было больше, чем сейчас, но вряд ли общество развитого социализма времен застоя могло претендовать на воплощение необходимых для марксистского эстетического идеала характеристик, то есть быть истинно бесклассовым. А если для Лифшица искусство внутри развитого капитализма было невозможно, то «ситуационистская классика» от Риффа и Гутова может парадоксально заиграть новыми красками. Ведь предельно отчужденный мир общества зрелищ / автоматического движения неживого, который невозможно истинно выразить в образе, не заразившись товарным фетишизмом, удивительно близко подходит к кризису безобразия, где нет хорошего модернизма / современного искусства, но могут быть хорошие модернисты.

рискнем предположить, что размышление о том, что мог бы сказать михаил лифшиц, если бы восстал из мертвых и оказался на гаражной выставке / просмотре фильма о своем эссе, могло бы вполне претендовать на самостоятельный сюжет для серии исследовательских выставок.

Одним из возможных вариантов решения апории «Лифшиц и его репрезентация на территории современного искусства» могло быть их разделение (на это указывает и Дьяконов, развивая мысль о противоречивости и самокритичности экспозиции в «Гараже»). Но кураторы нашли более неожиданный и в то же время более «близкий к тексту» ход. Они вообще не стали маркировать «Если бы наша консервная банка заговорила…» в качестве инсталляции художников. А если так, то все рассуждения о коллажах и прочих тотальных инсталляциях, неприемлемых для эстетического канона 1930-х, — в пользу бедных. Если искусства внутри развитого капитализма быть не может, то лучшее, на что мы можем претендовать, — не обладающие самостоятельной ценностью иллюстрации чисто интеллектуальных построений (на вопрос о том, могут ли они быть представлены в форме экспозиции, можно ответить положительно, но она должна быть нехудожественной). В отечественной практике создания выставок этот ход встречается относительно часто. Хотя, как правило, к нему прибегают с другими целями. Не художники пытаются умалить свою позицию на территории искусства, а кураторы, чаще всего при помощи архитекторов и дизайнеров, пытаются сделать свое высказывание более художественным. Такого рода «горячие» кураторские тотальные инсталляции без авторства, не претендующие на статус произведения искусства, попадают в пока еще не отрефлексированную серую зону. С одной стороны, они значительно усиливают общее впечатление от рецепции выставки в целом (сродни тому, как сверхспектакулярное здание музея современного искусства усиливает, а порой просто перевешивает общее впечатление от выставляемых в нем экспонатов), с другой — в них нет такого уровня критической саморефлексии, которым до сих пор маркировано высказывание художника (даже если оно направлено против устоявшихся норм самого искусства).

Показательным контрапунктом к кураторской инсталляции Риффа и Гутова может быть выставка о выставке «Лицом к лицу: Американская национальная выставка в Москве. 1959/2015» Музея американского искусства (МoАА) в Берлине, созданная в рамках той же программы «Гаража» «Полевые исследования». МoАА открыто заявляет, что выставляемые в его экспозициях вещи не являются произведениями искусства, хотя они неотличимо на них похожи. Искусство, согласно теоретизированию одного из протагонистов институции Вальтера Беньямина, в том виде, который сейчас нам доступен, есть результат развития капитализма, а значит, оно должно быть со временем преодолено, как и многие порожденные порочной политико-экономической системой предрассудки. Однако преодоление не означает забвения. Наоборот, движение вперед предполагает использование уже достигнутого. В этом аспекте позиция МoАА вторит марксистско-ленинским аргументам о необходимости сохранения уровня производственных сил (вновь вброшенных в актуальную философскую полемику благодаря дебатам об акселерационизме), достигнутого при капитализме, для дальнейшего социалистического развития.

Если смотреть теоретически, то нет ничего более далекого от лифшицианства, чем позиция МoАА, Берлин. Скажем больше, здесь можно заподозрить воскрешение главного врага течения 1930-х — «вульгарно-социологических» построений школы Фриче и его (правда, отрекшегося после событий того же десятилетия) последователя Федорова-Давыдова. Но с эстетической точки зрения живописные копии иллюстраций абстрактных полотен из каталогов в исполнении технических ассистентов МoАА (они висели буквально там же, где и сейчас висят принты модернистов на выставке Лифшица) гораздо ближе к тому, что делает художник Гутов или же некоторые концептуальные авторы начала 1990-х вроде Авдея Тер-Оганяна. Надо ли говорить, что «кураторская» печать на холсте модернистских иллюстраций из статей Лифшица в реконструкции кубистического дома или же в целом коллажи из факсимиле, разбросанные по разным залам экспозиции в «Гараже», концептуально и по силе выразительности уступают «метакопиям» (термин Вальтера Беньямина позднего периода 1980−2010-х) художников, бывших художников (как в случае с деятельностью МoАА) или же деятелей советской авангардной музеологии тех же 1920−1930-х.

Пусть применять критический аппарат искусства для анализа «Если бы наша консервная банка заговорила…» мы не имеем права, но говорить о проблемах кураторского выстраивания экспозиции необходимо. И в этом аспекте больше всего вопросов возникает при интерпретации пространственного построения выставочного нарратива. Складывается впечатление, что логика в чередовании залов присутствует лишь пунктирно. Более-менее логично выстроенными оказываются только вход и выход из инсталляции. Она начинается с эпиграфа про Кафку и «романтического» зала, посвященного послевоенному периоду (1940−1950-е) и ненаписанному роману Лифшица, а затем продолжается 1960-ми, реконструкцией пространства редколлегии «Литературной газеты». Выход тоже довольно логичен: после реконструкции захламленной мастерской художника, наполненной советской живописью 1970-х — «На правильном пути», — следует контрастная пустая комната победившего «белого куба» с полкой посмертных публикаций марксиста. В средней части инсталляции начинается не поддающаяся концептуальной или же эстетической логике чехарда. После 1960-х в третьем зале зритель попадает в кубистический дом начала века, затем вновь в 1960-е, но уже в нью-йоркскую студию Энди Уорхола, далее следует небольшой кинозал с фильмом, посвященным шедеврам модернизма начала века (почему не после кубистического дома?), далее — неожиданно 1920-е и ВХУТЕМАС, а после него Коммунистическая академия 1930-х, плавно переходящая в заключительные залы 1970-х. Эстетически, на уровне атмосферы, на уровне ритма, эти переходы не выглядят обоснованными. Концептуально и исторически, как мы показали выше, связь между частями инсталляции возникает спорадически. Скорее всего, причиной столь неожиданных кураторских решений стали специфика обстоятельств и архитектурные особенности самого помещения. Но в итоге вместо четкого образа теории / жизни / позиции по отношению к искусству Михаила Лифшица выставка становится довольно сумбурным набором фрагментов, упакованных в очень эффектную, можно сказать, почти аттракционную оболочку. С точки зрения популяризации идей мыслителя она могла бы быть оправдана и в целом добивается своей цели. А вот в деле формирования понимания того, чем важен советский марксизм 1930-х и как сегодня можно работать с его наследием, не преуспевает.

такого рода «горячие» кураторские тотальные инсталляции без авторства, не претендующие на статус произведения искусства, попадают в пока еще не отрефлексированную серую зону.

В завершение нашего обзора бегло укажем на некоторые (чтобы указать на все, одной заметки не хватит) неоспоримые достоинства выставки «Если бы наша консервная банка заговорила…». Надо ли говорить, что мы получили большое эстетическое удовольствие от проекта? Инсталлирован он мастерски, с большим вниманием к деталям и любовью к материалу. В целом проект является образцово-показательным примером глубокого исследования художника, примером, который, несмотря на все свои противоречия, а может быть благодаря им, стоит выше и чисто теоретических работ по «течению 1930-х», и имитаторов реалистической классики всех мастей. Далее, мы не можем не отметить близость по духу гаражной экспозиции к проектам тоже во многом забытой и непонятой, но чрезвычайно важной для нас авангардной музеологии (подробнее останавливаться на этом нет возможности, но, полагаем, у людей знакомых с темой возражений не будет). Важное значение имеет упоминавшееся в беседе для «Артгида» и присутствующее в инсталляции смещение внимания к альтернативным современному искусству линиям развития XX века. И ведь, несмотря на все усилия, траектория развития искусства, предложенная Лифшицем, до сих пор выглядит слишком радикальной. Она не понята / не принята и продолжает находиться в двойном зажиме со стороны нерефлексивных апологетов совриска и не менее наивных ура-патриотов миметического реализма. Кроме того, в выставке уделяется особое внимание болевым точкам лифшицианства — доказывается готовность философа принимать авторов, считающихся модернистскими (здесь стоит вспомнить прежде всего Андрея Платонова, но и упомянуть ссылки на Кафку в самом начале), отсутствие цензорских амбиций (в тексте кинозала, посвященного «Кризису безобразия», отдельно отмечается, что Лифшиц выступал за открытый показ модернистского искусства, которое в любом случае не могло выдержать конкуренции с высоким реализмом), дистанцированность / критическая рефлексивность в отношении сталинизма и неприятие конформистской позиции по отношению к генеральной линии партии (это один из лейтмотивов всей экспозиции, где даже сторонники идей мыслителя могут получить определение «вульгарный», как это происходит с одним из одиозных протагонистов соцреализма и начальником Лифшица в ГТГ Владимиром Кеменовым). В то же время авторами инсталляции не педалируется ставшая мантрой история влияния советского марксиста на куда более признанную в интеллектуальном мире фигуру Дьёрдя Лукача, что говорит о взвешенности решений и нежелании делать дешевые ходы.

Резюмируя, скажем: выставка «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» в некотором смысле разделяет судьбу своего главного героя. Ей пока что не хватило места и/или времени для того, чтобы точно выразить все свои интуиции. Экспозиционные спецэффекты вместе с ретроспективной направленностью материала, а также спецификой сегодняшнего исторического момента делают проект несвоевременным, out of date, как говорят на Западе. Но это тот тип несвоевременности, тот тип ретроспективности, который в гораздо большей степени завязан на потенциальное будущее, чем на нашу истощенную современность / пыльное прошлое. И это то, что делает усилия организаторов актуальными, оправданными и безусловно требующими продолжения работы.