формулируя неявленные черты

В своем тексте Мариам Атари анализирует рисунок Александры Новоженовой, критика, историка и теоретика искусства, чьи художественные работы будут опубликованы в совместном издании V-A-C Press и Центра экспериментальной музеологии «Александра Новоженова. Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн». Согласно теории Атари, опирающейся на идеи Жака Деррида и Сёрена Кьеркегора, темой рисунка становится смерть, которая является и парергоном произведения, а само изображение передает «трепещущий проблеск абсолютной сингулярности художницы», благодаря формулированию присутствия через отсутствие.

И пусть даже исход прельщает весь мир, герою это не поможет: ибо он узнает исход только после того, как все уже кончилось, и отнюдь не благодаря ему он становится героем, но он становится героем благодаря тому, что он начал.

Сёрен Кьеркегор, «Страх и трепет»

[ 1 ]

1. Кьеркегор С. Страх и трепет. Москва: Республика, 1993. С. 55.

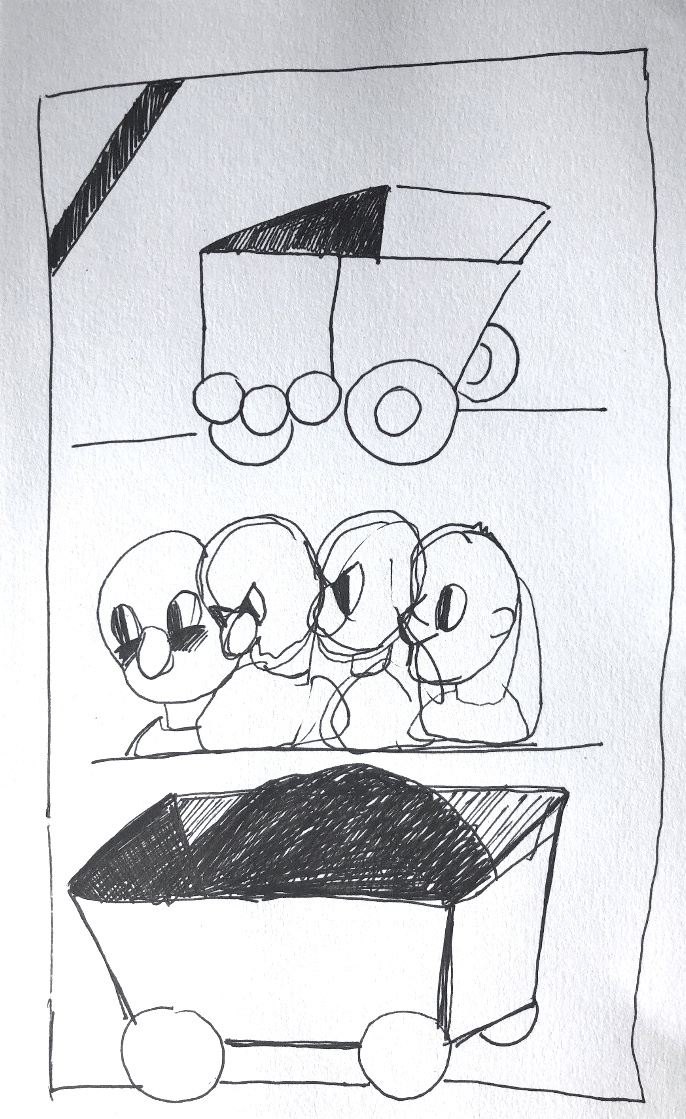

Эта статья – об одном рисунке из серии работ Александры Новоженовой. Он один из ее последних рисунков. Текст посвящен как самому рисунку, так и тому, что оказывается удержанным в нем от выражения. Ниже последует попытка преодолеть парадокс и понять нечто, что отрицает любое когнитивное устремление. Тема рисунка – смерть. Тонкая прямоугольная рамка, нарисованная разорванными органическими линиями, очерчивает поле рисунка. Эта рамка помещена в другую рамку, заданную толстой черной чертой в верхнем левом углу, – распространенный символ траура или смерти. Изображение разделено на три регистра. В центре – четыре суррогатных фигуры, напоминающие одинаковых марионеток. Верхняя часть туловищ этих лысых, безротых, с мультяшными круглыми глазами персонажей, данная лишь контуром, покоится на рассекающей рисунок горизонтальной линии, так что все четверо напоминают скульптурную группу на фризе или зрителей в театральной ложе. [ 2 ] 2. Тогда как безротые лица фигурок, похожих своим обликом на марионетки, могут спровоцировать рассуждения в русле фрейдистской концепции «жуткого» (the uncanny), «Песочного человека» Гофмана или роли фигуры куклы, в данной статье избрана иная траектория. Значение в ней имеют заменимость этих суррогатных фигурок и их обобщенные силуэты. Образ, созданный их безротостью, трактуется здесь как жест, направленный на необходимость безмолвия, – неадекватность коммуникации и посредничества. Изображение довольно схематично, и художницу ни в малейшей степени не интересовала его натуралистичность. У каждой из фигурок свое выражение лица в диапазоне от замешательства или хмурого неодобрения до любопытства и сосредоточенного, напряженного вглядывания. Все они взглядами обращены в левый угол за пределы рамки. В верхнем регистре рисунка находится пустая вагонетка. В нижней трети изображена точно такая же вагонетка, но до краев заполненная грунтом. Диагональной штриховкой обозначены пустота на внутренних поверхностях вагонеток, темнота грунта и глаза фигурок. Весь рисунок выполнен перьевой ручкой. Давление руки художницы на кончик пера оставило легкие вмятины на поверхности бумаги.

Прежде, чем приступить к более серьезному анализу этой работы, я несколько раз просмотрела всю серию рисунков, в которую входит и рассматриваемый нами. Все они были выполнены на плотных листах цвета слоновой кости, вырванных из нескольких альбомов для набросков разного размера. Обложки этих альбомов были аккуратно раскрашены или украшены наклейками или коллажами. Обложки служили либо продолжением содержимого этих альбомов, разавернувшегося по направлению вовне, или были призваны разграничить внутреннее от внешнего. Перебирая рисунки, я постепенно начала приходить в восторг от того, что связывало все эти работы, но при этом не подчиняло их закреплению в единственной форме выражения. Ни повторяющиеся фигуры, ни повторно возникающие визуальные знаки не засвидетельствовали присутствие этого связующего элемента. Меня заворожила эта трепещущая сущность, которая, не имея фиксированной формы выражения, тем не менее оформляла эту серию работ и вышеозначенный рисунок. [ 3 ] 3. Я заимствовала термин «трепещущий» из текстов Вальтера Беньямина о понятии «видимости» (semblance / Schein). Беньямин утверждает, что то, что составляет красоту произведения искусства, те самые трепет и колыхание: «Жизнь, трепещущая внутри, и есть красота». Я берусь предположить, что трепыхание жизни внутри рисунка представляет собой сингулярность исчезающего присутствия художницы и мгновение, частный случай проявления этой сингулярности. См.: Benjamin W., Bullock M. P., Jennings M. W. Selected Writings, volume 1, 1913–1926. Cambridge, Mass: Belknap, 2004. P. 224. Я пришла к ценности этого беспрерывного присутствия, несмотря на его невидимость. Не зная его скрытого посыла и обещания, я стала дорожить его секретом.

Этот текст представляет собой размышление о присутствии отсутствия, воссозданном в этом рисунке. Хотя помощниками художницы, сражавшейся с «невидимым» и «неизвестным», были ручка и линии, в этом тексте я не стану анализировать то, как прорисовано изображение, или его экспрессивную составляющую. [ 4 ] 4. В «Мемуарах слепого» Деррида использует термин «неизвестный» (l’insu) и «незримый» (l’invu) применительно к движению рисующей руки как проекции «я» на неизвестное. Он сравнивает область рисования с непознаваемым миром слепых, которые исследует автор рисунка с помощью пера и своей руки, служащих аналогом трости слепого. См.: Derrida J. Memoires d'aveugle: L'autoportrait et autres ruines. Paris: Réunion des musées nationaux, 1990. P. 45. Более пристальный взгляд на рисунок и представленные фигуры ставит целью затронуть хотя бы поверхностно то, что ускользает от репрезентации, непредставимое и непередаваемое. Рисунок размышляет о зрелище, событии смерти, и единственные его зрители – суррогатные фигуры – включены в композицию. Я убеждена, что рисунок посвящен формулированию смерти. Он не о концепции смерти, но скорее передает ее присутствие через ее отсутствие, настолько, что отражает индивидуальное присутствие художницы через ее отсутствие. В некотором смысле смерть – парергон к этой работе. Парергон, как отмечает Деррида, «идет против, рядом и помимо эргона, проделанной работы, факта, произведения, но он не отделен совсем, он соприкасается с самим действием, будучи снаружи, и способствует тому, что внутри. Ни сугубо снаружи, ни сугубо внутри». [ 5 ] 5. Derrida J. La Vérité en peinture. Paris: Flammarion, 2010. P. 63. Смерть здесь намекает на отсутствие, которое непосредственно связано с подлинным присутствием человека, с его сингулярностью, единственностью, ни на что не похожим существованием. Смерть – парергон, который теснит работу, давит на нее, и одновременно ищет контакта с ней. [ 6 ] 6. Я заимствую слова Деррида из определения парергона, который «теснит» (se presser contre) и «ищет контакта» (chercher le contact). Ibid. P. 64.

В рисунке представлен самодостаточный жест посредством включения в него заменимых зрителей, которые исследуют невидимое зрелище смерти. Я берусь утверждать, что именно благодаря этому самодостаточному жесту, возникающему в близкой связи со смертью (парергоном), рисунок вмещает в себя проблеск сингулярности абсолютного присутствия его создательницы. Для того, чтобы эта сингулярность была достигнута, чтобы она была значима, внутрь рисунка необходимо было поместить суррогатные фигуры, или общее заменимое. Их центральное расположение в рисунке заявляет о том, что сами по себе они не способны репрезентировать, но для чьего существования они должны были сначала быть засвидетельствованы, а затем превзойдены. Я использую комментарии Деррида о парадоксальном решении Авраама принести в жертву Исаака, а также размышления Сёрена Кьеркегора об апории веры в «Страхе и трепете», чтобы яснее показать необходимость включения суррогатных фигур в конструирование и формулирование отсутствия внутри рисунка.

Подобно движениям веры и ответственности, в рисунке объединены два связанных движения близости и отречения. Оба настаивают на том, чтобы сохранить в тайне общий секрет. Они оба делят что-то подвижное, незафиксированное. Их общий секрет заключается в опыте прохождения через репрезентацию к отречению от нее, ради возникновения близости к собственной сингулярности. Эти два движения связаны воедино в случае отзывчивости на собственную сингулярность и принятия того, что тебе свойственно. Чтобы полнее раскрыть это утверждение, я прибегну к понятиям отзывчивости и ответственности, которыми оперирует Деррида, и важной связи между ответственностью и секретностью (даже секреторностью), которую он исследует. Ревизия идей Деррида мне кажется необходимой, чтобы выдвинуть тезис о том, что сингулярность ответственности должна неминуемо выйти за пределы всеобщего и универсального. И если мы снова обратим свой взгляд на рисунок Александры Новоженовой, мы сможем объяснить, почему отсутствие и то, что ускользает от репрезентации, может быть сформулировано лишь через репрезентацию заменяемого.

Ответственность – это секрет

Рисунок упорно остается неразрешимым. Он представляет собой абсолютный минимум, придерживая любой намек на то, что именно, расположенное за пределами нижнего левого края рисунка, исследуют и рассматривают фигуры. Он также не открывает зрителю, кого именно представляют эти прокси-силуэты. Это не могут быть просто случайные свидетели, потому как их центральное расположение в контексте рисунка намекает на их значимость для наблюдаемого зрелища. Их безротость предполагает безголосость, отсутствие речи, главенство молчания, довлеющего надо всей сценой. Но где же локус главного зрелища? Находится ли он внутри рисунка, или это незримое событие разворачивается за его пределами? Какова функция наблюдателей по отношению к этому событию?

Вопросы, задающиеся о взаимном влиянии между зримым и незримым, схожим образом относятся к изображению двух одинаковых вагонеток в верхнем и нижнем регистрах рисунка. Как и взгляды фигур, вагонетки тоже направлены в левый угол рисунка. Схожая техника штриховкой маркирует пустоту верхней вагонетки и наполненность нижней. В изображении этих элементов взаимоотношение между размеченными и неразмеченными поверхностями рисунка, наряду с взаимодействием между представленными формами и непредставленным событием, оставшимся за рамкой, дают импульс главной теме работы, а именно – смерти. Повторение, ре-презентация, суррогатность и отсутствие представляют собой инструменты, которые художница использует для иллюстрации этой динамики. Приближаясь к этому зрелищу, необходимо отметить решающее отличие между заменимостью изображенных фигур и не-представимостью ответственности за событие. Похожие на марионеток зрители не являются действующими лицами события, которое они наблюдают.

Как будет показано в этом разделе статьи, ответственность в этом событии является антонимом заменимости: она тесно связана с сингулярностью индивидуума. Сингулярность отменяет возможность репрезентации, изобразимости ответственного «агента», что неизбежно связывает ответственность и сингулярность со смертью. Иными словами, моя ответственность – абсолютно моя, она незаместима, а следовательно, непредставима. Она должна остаться тайной. Как никто иной не может взять на себя мою ответственность вместо меня, так никто иной не может умереть вместо меня. Никто иной не может исполнить умирание за меня. Существует тесная связь между моей ответственностью, моей сингулярностью и моей смертью. Чтобы прояснить этот ряд отношений – взаимосвязь между видимостью и невидимостью, ответственностью и смертью, невозможностью представления, представлением и заменимостью – я исследую идеи ответственности, сингулярности и секрета в анализе Деррида.

В книге «Дар смерти» Деррида размышляет на тему молчания и секретности. Опираясь на «Еретические эссе» Яна Паточки, Деррида излагает многослойную историю ответственности. Контур этой истории таков: Деррида мыслит «историю ответственности как генеалогию секретности». [ 7 ] 7. Derrida J. The Gift of Death. Chicago: University of Chicago Press, 2017. P. 9. (Цитируется в переводе Ю. О. Азаровой.) Эта история отмечена чередой реакций, разрывов и репрессий. Философия Платона порывает с оргиастической мистерией (таинством) и подавляет ее, отворачиваясь от пещеры к ясному, доступному для восприятия солнцу, или Благу. В свою очередь, ей на смену приходит mysterium tremendum, мистический ужас христианства, который опрокидывает философию Платона, переходя от внешнего к внутреннему, от доступного к недоступному. [ 8 ] 8. Ibid. P. 8–9. На этом этапе понятие ответственности мыслится как мгновение паралича, мгновение транс-фиксации «я», видимого сквозь взгляд другого – Бога. Человек видит и ощущает в себе проникновение взгляда абсолютного Другого, в то время как этот абсолютный Другой остается незрим, скрыт от глаз. Этот момент самосознания, который одновременно является мгновением секретности, определяет модус субъективности, отличающийся от модуса, описанного Платоном, и в то же самое время включает его в себя. Платонический субъект, в свою очередь, включает ядро оргаистического, отсюда и многослойная, запутанная природа истории ответственности.

Чтобы лучше поднять интеграцию различных фаз в происхождение ответственности, важно деконструировать тонкие, неуловимые оттенки понятий видимости и доступности, как они мыслятся платонизмом и в отношении к невидимости и секретуму в христианском mysterium tremendum, мистическом ужасе. Как замечает Деррида, для того, чтобы безответственность / неответственность (в разных переводах Деррида по-разному – прим. пер.) оргаистической мистерии трансформировалась в секретум, необходимо превзойти демоническое. [ 9 ] 9. Ibid. P. 22. Демоническая мистерия подчинена секретности незримой души – а именно, бессмертию индивидуальной души, которая путешествует сквозь тьму телесного мира по направлению к яркому свету трансцендентного Блага. Платоническая диалектика интерпретирует это восхождение от тьмы к свету как отступление от зримого тела к незримости души. Таким образом, это тоже одна из форм секретности: отбрасывание телесной видимости ради внутренней невидимости / незримости внутреннего.

Однако в то же самое время это движение включает в себя приближение к Благу, к ясности и доступности, а значит, совершенно иную форму зримого. В этом и заключается неуловимость понятия секретности в платонической традиции, дисциплины, которая открыто «представляет себя без всякой загадочности», и в то же самое время встроена, воплощена в невидимости души. [ 10 ] 10. Ibid. P. 35. Кроме того, платоническая дисциплина осмысливает бдение над возможностью собственной телесной кончины: в платоновском диалоге «Федон» («О душе») Сократ говорит о melete thanatou (размышлении о смерти, а точнее, упражнении в смерти) как форме заботы о душе. [ 11 ] 11. Ibid. P. 14. На основании этого движения души, размышлений души о самой себе и признания собственного модуса существования через отход от зримого тела, а также ввиду собственной телесной кончины, человек оказывается тесно связанным со своими собственными достижениями. И лишь на этом этапе он становится способным «отдавать отчет о самом себе». [ 12 ] 12. Я использую термин «отдавать отчет» (didonai logon) из двух последних семинаров Фуко в Коллеж де Франс, в которых он соединил didonai logan с принципом «говорить правду», или парезией, которая осуществляется по двум линиям сократической веридикции, «говорения правды»: 1) открытие Души как реальности, на которой должно быть сконцентрировано наше внимание (Алкивиад) 2) придание формы и стиля жизни (Лахес). Первая линия – отчет в своих поступках – относится к бытованию души, а вторая – к формам существования. По мысли Фуко платоническая дисциплина соединяет заботу о говорении правды с заботой о «красивой формой» существования, существовании как произведении. Фуко подчеркивает важность взаимоотношения между bios, формой зримого бытования для alethurgy, проявления правды, видимого акта, который вскрывает правду в платонической традиции. См. Foucault M. The Government of Self and Others II, Lectures at the Collège de France, 1983–1984. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P. 161–163. Как таковой, человек оказывается отделенным от оргаистической безответственности, что в свою очередь ведет к конфигурации ответственного «я». Однако понятие ответственности, предложенное Платоном, отличается от того, как Деррида видит христианскую ответственность (следующую фазу в генезисе ответственности), хотя последняя и включает в себя платоновскую концепцию.

Приход в сознание человека – задача, которой учит платоновская дисциплина. Она включает практику знания, даже когда она реализуется «в отношении “я” к самому себе». [ 13 ] 13. На своих последних семинарах в Коллеж де Франс Фуко отмечал, что платоническая традиция знания отрицает шаблонное, трафаретное письменное знание ради философской практики знания. Постоянное, напряженное и скрупулезное усилие в практике знания актуализируется в «отношении “я” к самому себе», что и является практикой парезии. Практика знания требует действия и проявления акта «говорения правды» через зримые модусы жизни. Этот модус жизни, как утверждает Деррида в «Даре смерти», прямо противоположен понятию секретности, которая обязательно должна остаться незримой и не требует никакого отчета о самом себе, за исключением отчета перед абсолютным Другим. Подробнее см. Foucault M. The Government of Self and Others II, Lectures at the Collège de France, 1983–1984. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P. 252–255. Восхождение к ответственному «я», которое достигается через знание в платоновской парадигме – это не то же самое, что христианство тематизирует как ответственность, как видно из анализа Деррида и Паточки: «Если принятие решения сводится к знанию, которому необходимо следовать, то это уже не ответственное решение, а техническое использование когнитивного аппарата, простое механическое применение теоремы». [ 14 ] 14. Derrida J. The Gift of Death. Chicago: University of Chicago Press, 2017. P. 27. (Цитируется в переводе Ю. О. Азаровой.) В христианстве, в отличие от философии Платона, тематизация идеи ответственности непременно остается нерациональной и связанной с секретностью. Знание здесь не играет посреднической роли, и здесь нет желания близости к очеловеченному и доступному для человеческого разума Благу. Человек становится ответственным, лишь попадая в поле зрения Личности. [ 15 ] 15. Ibid. P. 26–27. Однако Личность, смотрящая сквозь меня изнутри и без меня, остается незримой. [ 16 ] 16. Ibid. P. 29. Личность, Другой, остается непостижимым, непроницаемым и непознаваемым. Не существует опосредованности зримого и фактов для тематизации события ответственности. Именно отвечая перед Другим и только им одним, я становлюсь ответственным, но Другой не являет мне себя. Этот взгляд остается асимметричным. Понятие ответственности переплетено с секретом и невероятным ужасом – тем самым mysterium tremendum. Через асимметрию взгляда христианская парадигма переосмысливает понятие секретности и невидимости. В этом и заключается апория ответственности – я несу ответственность перед абсолютным верховным существом, которое остается непостижимым, загадочным, непроницаемым. Более того, само состояние невидимости и отсутствия распространяется и на ответственного индивидуума. Когда мне даровано попасть в поле зрения Другого, моя взгляд, «что касается меня, больше не является мерилом всех вещей». [ 17 ] 17. Ibid. Отвечая на призыв Другого, я отрицаю самого себя. Таким образом, в этом моем отзыве, становясь ответственным, я одновременно с этим отрекаюсь от самого себя. Это жест самозабвения, самоотречения, который мы совершаем, отзываясь на Другого. Как отмечает Деррида, «этот дар, даваемый мне Богом, когда он держит меня в поле своего зрения и в своей руке, оставаясь недоступным мне, ужасно асимметричный дар mysterium tremendum, только и позволяет мне отреагировать, побуждая, тем самым, меня к ответственности, которую он мне дает, даруя смерть [en me donnant la mort], открывая мне секрет смерти, ее новый опыт». [ 18 ] 18. Ibid. P. 35. Это именно то, что придает ответственной жизни характеристики mysterium: то, что даровано, – это своего рода смерть, а сам источник благости остается недоступным для человека, получающего такой дар. [ 19 ] 19. Ibid. P. 41.

Смерть кажется как необходимым условием ответственности, так и одновременно событием ответственности как таковой. Лишь смертный может быть ответственным. В основании моей сингулярности и моей незаменимости – моя ответственность. Моя смерть – это то, что никто не может пережить за меня. [ 20 ] 20. Ibid. P. 42. Моя конечность и смертность даруют мне сингулярность перед лицом бесконечного Другого. Моя ответственность перед абсолютным Другим, моя абсолютная ответственность, требует двух противоречащих друг другу действий: с одной стороны, она требует от моего «я», от меня как «незаменимой сингулярности» дать ответ за то, что я делаю и что даю перед лицом Другого (никто иной не может исполнить мою ответственность вместо меня); а с другой стороны, она отрекается от меня (посредством благости я стираю первопричину того, что даю, когда отзываюсь на Другого). [ 21 ] 21. Ibid. P. 52–61. Это отречение от собственного «я» также подразумевается в том, что моя ответственность не исчисляет. [ 22 ] 22. Ibid. P. 62. Моя ответственность заставляет меня забыть самого себя. Кроме того, моя ответственность как смертного, конечного существа определяется в отношении бесконечной Благости Другого, и ее всегда недостаточно. Тогда как платоническая ответственность основана на подотчетности индивидуума, которая достигается в путешествии «я» по направлению к Благу, в христианстве Благо заменяется бесконечной Благостью, забывающей о самой себе. [ 23 ] 23. Ibid. P. 41. Бесконечная Благость остается недоступной и непостижимой. Более того, поскольку я – существо конечное и смертное, моя смерть и конечность делают меня «неравным бесконечной благости дара». [ 24 ] 24. Ibid. P. 52. Поэтому в каждом ответственном действии всегда присутствует элемент вины. Никогда нельзя быть достаточно ответственным, и эта ответственность перед Другим не должна проявляться нигде и никак иначе, кроме как перед Другим, – а отсюда и тесная связь между природой ответственности и секретумом. [ 25 ] 25. Ibid. P. 62.

Для возникновения сингулярности индивидуума необходимо событие ответственности, в котором два параллельных движения незримости происходят в тайне. Недоступный и незримый абсолютный Другой зрит сквозь меня в момент бесконечной благости, и моя отзывчивость на Другого развивается через признание своей конечности, через то, что я даю отчет в своих действиях и помыслах Другому, и через отказ от самого себя в акте дарения перед лицом Другого – акте дарения, который никогда не бывает достаточен в этих ассиметричных отношениях с бесконечной и непостижимой Благостью Другого.

Этот рассказ о тесной связи между сингулярностью, ответственностью, секретумом и смертью помогает понять, почему художница решила включить в своей рисунок зрителей вместо самого события и его субъекта. Абсолютная ответственность, которая возникает в ответ на столкновение с абсолютным Другим, требует абсолютной сингулярности субъекта; ни то, ни другое не может быть репрезентировано. Более того, как мы видели выше, смерть представляет собой непременное условие и само событие ответственности. Как таковое столкновение с абсолютным Другим есть событие (дарования) смерти, сингулярность которого должна отменить любую возможность репрезентации. Хотя эта линия рассуждения проливает свет на незримость субъекта и главного зрелища в тематизации смерти, которой и посвящен рисунок, она все равно не объясняет нам, почему центральное место в композиции занимают повторяющиеся фигуры. Чтобы доказать, почему рисунок является размышлением о сингулярности автора перед лицом обобщенности и универсальности и почему в таком случае он обязательно должен содержать опосредованные и заменяемые фигуры, я исследую концепции движения веры, выдвинутой Кьеркегором, секретности веры Авраама и комментарии Деррида о решении, принятом Авраамом.

Секретность парергона

В кьеркегоровском «Страхе и трепете» вымышленный рассказчик Иоханнес де Силенцио рассматривает парадокс – парадокс веры Авраама. Господь хранит молчание о причинах, по которым он побуждает Авраама принести в жертву своего сына Исаака, но и Авраам молчит о том, почему решает исполнить его требование. Молчаливый Иоханнес, рассказчик, отмечает, что доступный и подлежащий (о)суждению исход – «ответ конечного на бесконечный вопрос» – не важен;

[ 26 ]

26. Кьеркегор С. Страх и трепет. Москва: Республика, 1993. С. 55.

ибо в истории Авраама конечные и доступные для понимания обобщения не способны объяснить или оправдать его поступки. Неизбежно приходится выходить за пределы универсального (всеобщего) и, подходя к поступку Авраама, временно приостанавливать этическое суждение, потому что этическое выражение того, что он сделал, заключается в намерении убить Исаака.

[ 27 ]

27. Там же. С. 26-47.

Для Авраама должно было существовать что-то более высокое, чем этика, что позволило ему выйти за границы этического. Это более «высокое событие» есть «движение веры», или парадокс веры.

[ 28 ]

28. Там же. С. 28.

Движение веры осуществляется в силу абсурдного. В силу абсурда Авраам верил, что Господь не станет требовать от него Исаака. Но по человеческим расчетам это было невозможно. Было бы абсурдным предпологать, что Господь, потребовавший от Авраама принести в жертву своего сына Исаака, внезапно откажется от своего требования. Поэтому лишь в силу абсурда, а не по человеческим расчетам, Авраам мог решить, что Господь вновь дарует ему Исаака. Возможность, благодаря абсурдному, утратить собственный рассудок и вместе с ним всю конечность с тем, чтобы вновь обрести все ту же конечность, и в самом деле глубоко отвратительна человеческому пониманию.

[ 29 ]

29. Там же. 31.

Авраам предпринимает движение веры, чтобы прийти к вере. Но в его вере не оказывается никакого универсального свойства. Понимание и язык ее не опосредованы, поскольку опосредование всегда происходит «в силу всеобщего».

[ 30 ]

30. Там же. С. 49.

Кьеркегор отмечает, что парадокс веры заключается в том, что «единичный индивид стоит выше всеобщего, хотя при этом стоит заметить, что движение повторяется, и, побывав во всеобщем, единичный индивид теперь пребывает отдельно и стоит выше всеобщего».

[ 31 ]

31. Там же.

Эта апория недоступна для мысли и не может быть опосредована. Как замечает выше Кьеркегор, этот парадокс представляет собой позицию, в которой хотя и есть выход за пределы всеобщего, должно пройти сквозь всеобщее, чтобы стать выше его. Иными словами, с одной стороны, вера включает в себя отречение от всего того, что важно для меня, чего я желаю и что люблю ради абсолютного Другого, а с другой – она требует от меня любить то, что я люблю, для того, чтобы само это начинание имело смысл.

Деррида развивает эту мысль. Внимательно читая размышления Кьеркегора о вере Авраама, он проводит параллели между ответственностью, решением и верой. Как и движение веры, ответственность должна остаться непостижимой, немыслимой, – это двойной секрет. [ 32 ] 32. Derrida J. The Gift of Death. Chicago: University of Chicago Press, 2017. P. 27. (Цитируется в переводе Ю. О. Азаровой.). P. 60-61. Как отмечает Деррида, Авраам «поклялся хранить секрет, потому что он сам в секрете». [ 33 ] 33. Ibid. P. 60. Авраам никому не рассказывает о том, что от него потребовал Господь. Он и сам не знает, какие причины стоят за божественным требованием. Поделиться этим с другими потребовало бы от Авраама достаточного вовлечения в область всеобщего для самооправдания. Авраам ни за что не отвечает, он не перед кем ни за что не несет ответ. [ 34 ] 34. Ibid. P. 61. Авраам не дает отчет о своих решениях и действиях. Его абсолютная ответственность состоит в том, чтобы хранить секрет между Господом и собой. Он одинок и низведен к своей сингулярности в своем решении. По мысли Деррида, подобно тому, как никто не может умереть за другого человека, никто не может принять за другого решение. Каждое решение должно оставаться одиноким, поскольку, входя в пространство языка и обобщений, человек теряет свою сингулярность в посредничестве концепций, тем самым теряя саму возможность и «право» решать. [ 35 ] 35. Ibid. «Подобно тому, как никто не может умереть вместо меня, никто не может принять решение вместо меня. И как только человек начинает говорить, вовлекаясь в сферу общения, он тотчас утрачивает способность быть одиноким, а следовательно, он теряет право решать или право решения. Таким образом, каждое решение, в своем основании, является секретным, безмолвным, принятым в одиночестве». Каждое решение должно оставаться сингулярным, секретным и безмолвным, принятым в одиночестве. Абсолютное решение и абсолютная ответственность не могут быть выведены из этого представления. Они не могут быть опосредованы языком и этикой – обобщенным ответом за себя перед всеобщностью и обобщениями. Они требуют уникальности, неповторимости, не-заместимости каждого индивида, а значит, и секретности. [ 36 ] 36. Ibid. P. 62. Авраам предстает лишь перед Богом. [ 37 ] 37. Ibid. P. 63.

Тем не менее, чтобы решение Авраама было значимым, чтобы его ответственность перед Богом была единична и уникальна, и чтобы она выходила за рамки универсального и всеобщего, он должен быть связан с этим всеобщим и с этикой, и должен их признавать. Чтобы действие Авраама превратилось в жертвоприношение, чтобы он мог предложить Богу дар смерти, он должен любить Исаака. Авраам должен любить своего сына и человечество и должен быть «всем им обязан», чтобы быть способным пожертвовать ими. [ 38 ] 38. Ibid. P. 73. Хотя Авраам ведет себя неэтично и безответственно в области всеобщего, тем не менее он должен признать, подтвердить вновь и вновь ту самую вещь, которую он приносит в жертву и попирает, а именно, «этический порядок». [ 39 ] 39. Ibid. P. 67. Реальность поступка Авраама соединяет его со всеобщим и требует от этического сохранить всю свою ценность. Но одновременно с этим он отвергает и разоблачает человеческую этику и человеческую ответственность. Таким образом его абсолютная ответственность, несмотря на ее секретность и безмолвие, должна вступить в трение и придавить этическое и универсальное всеобщее.

Я берусь предположить, что взаимоотношение между абсолютной ответственностью и универсальной областью человеческой этики, соответствует той операции, которую выполняет парергон в отношении эргона (выполненной работы). В другом своем тексте Деррида дает такое определение парергона: «Это форма, которая традиционно определялась не через различие от чего бы то ни было, но через исчезновение, утопленность и стирание себя». [ 40 ] 40. Derrida J. La Vérité en peinture. Paris: Flammarion, 2010. P. 71–73. По словам Деррида, парергон «записывает нечто, что идет в дополнение, внешним по отношению к определенному полю <…>, но эта трансцендентная внешняя сторона касается, играет, легко задевает, трется или давит на предельную границу». [ 41 ] 41. Ibid. P. 65. Трансцендентная внешняя сторона абсолютного долга граничит со сферой всеобщего и этики. Абсолютная ответственность перед лицом абсолютного Другого могла бы быть парергоном, который соприкасается с всеобщим. Она приостанавливает, «подвешивает» этическое суждение, выходя за пределы суждения и одновременно инкорпорируя его. Кроме того, эта операция совпадает с последовательностью различных фаз генезиса ответственности как истории секретности, которую подробно анализировал Деррида: таинство оргаистического момента было инкорпорировано и сконструировано в платонизме; платоновский полис в свою очередь был подавлен христианским mysterium tremendum, и одновременно инкорпорирован и сформулирован в этом мистическом ужасе. Абсолютное решение и абсолютная ответственность перед Другим функционируют как незримый, секретный парергон, который, не обладая никакой репрезентативной сутью, инкорпорирует внутри себя различные моменты секретной истории ответственности, одновременно выходя за их пределы.

Схожая последовательность формулирования проявляется и в рисунке, который служит предметом нашего рассмотрения. Хотя представленные в нем формы – суррогатные фигуры и вагонетки – демонстрируют повторение, замену и заменяемость, главное сингулярное событие этой работы происходит где-то за пределами видимой рамки, видимой границы работы, где-то ближе к левой стороне. В рисунке содержатся различные слои и способы формулирования размышлений о смерти. Отраженные формы заключены в вычерченные линии прямоугольной рамки, которая в свою очередь еще раз оформлена черной лентой-чертой, распространенным символом траура и смерти, в верхнем левом углу. Суррогатные фигуры и вагонетки расположены на трех горизонтальных регистрах, причем фигуры находятся в центре. Безротые, бессловесные фигуры выглядывают за левый угол рамки. Смерть касается, играет и давит на границы изображенных форм. То, что начертано на листе, сообщает о том, что на нем отсутствует, но что в конце концов формулирует, конструирует и оформляет эту работу как единое целое. Отсутствие есть окончательная сингулярность художницы, сделавшей набросок; она принадлежит только ей и не может быть заменена или опосредована через форму или язык. Тем не менее, чтобы абсолютная сингулярность творческого субъекта была значимой, необходимы суррогатные фигуры, даже если окончательное событие этой работы выходит за пределы изображенного эргона. Взаимозаменяемые фигуры, повторение которых отрицает любую возможность их уникальности, олицетворяют область всеобщего, область этики. Абсолютное решение и абсолютная сингулярность, как отмечает Деррида, не могут войти в область всеобщего, но своими границами соприкасаются с его пределами. Абсолютная сингулярность человека и абсолютное решение, как и абсолютная ответственность, тесно связаны со смертью. Незримая смерть и есть парергон этого изображения.

Секретные черты присутствия

В своей тематизации отсутствия рисунок объединяет два параллельных действия. Одно происходит на бумаге, а второе – за пределами рисунка. Между двумя этими движениями существует родство. Во взаимодействии между зримым и незримым, тем, что не поддается репрезентации, и тем, что изображено, остается неразрешенность, непроясненность рисунка. Этот пограничный статус во многом проистекает из медиума рисунка как такового. Свойства рисунка – черты, которые намечают контуры и создают пространственную организацию и интервалы вдоль границ, а также штрихи, покрывающие и исследующие поверхность бумаги, – все они являют схожее взаимодействие между присутствием и отсутствием. Кроме того, сама операция создания рисунка включает в себя модус отречения. Рисунок отрекается от знания в когнитивном смысле. Как замечает Деррида, рисунок есть акт узнавания без познания.

[ 42 ]

42. Derrida J. Memoires d'aveugle: L'autoportrait et autres ruines. Paris: Réunion des musées nationaux, 1990. P. 12.

Деррида сравнивает рисование с тем, как ходит слепой человек. Он мыслит движение рисующей руки как проекцию своего «я» в непознанное, неизведанное через черты и штрихи на бумаге.

[ 43 ]

43. Ibid.

Рисунок не имеет отношение ни к видению, ни к знанию.

[ 44 ]

44. Ibid. P. 10.

По мысли Деррида, рисунок – это поспешность и неосмотрительность вместо ожидания и предвидения, ровно как и движения слепого.

[ 45 ]

45. Ibid. P. 12.

Слепой не ожидает, но торопится «осязая, чувствуя пространство», вытягивая вперед руку, бросаясь вперед и перенося движения в пространство.

[ 46 ]

46. Ibid.

В движениях слепого рука одерживает верх на головой, над зрением и знанием. Помогают слепому в его передвижении его трость и рука. Художнице, сделавшей исследуемый нами рисунок, помогали ее рука и ручка. Она проецирует саму себя на бумагу, в неизведанное пространство рисунка через «затмевание структуры штриха».

[ 47 ]

47. Ibid. P. 48.

Эта проекция самой себя на неизведанное, присущая самой операции рисования, резонирует с самоотречением, воплощенным в акте отзыва на свою сингулярность в конфронтации с абсолютным Другим, со смертью. Абсолютная сингулярность художницы, создавшей рисунок, встречается с абсолютным Другим, проходя через затмевающие черты и штрихи ее рисунка. Рисунок не останавливает смерть, не фиксирует абсолютное присутствие художницы. Но в этом непрерывном движении между присутствием и отсутствием рисунок передает трепещущий, колышущийся проблеск абсолютной сингулярности художницы.

Перевод: Ксения Кример

- Кьеркегор С. Страх и трепет. Москва: Республика, 1993. С. 55.

- Тогда как безротые лица фигурок, похожих своим обликом на марионетки, могут спровоцировать рассуждения в русле фрейдистской концепции «жуткого» (the uncanny), «Песочного человека» Гофмана или роли фигуры куклы, в данной статье избрана иная траектория. Значение в ней имеют заменимость этих суррогатных фигурок и их обобщенные силуэты. Образ, созданный их безротостью, трактуется здесь как жест, направленный на необходимость безмолвия, – неадекватность коммуникации и посредничества.

- Я заимствовала термин «трепещущий» из текстов Вальтера Беньямина о понятии «видимости» (semblance / Schein). Беньямин утверждает, что то, что составляет красоту произведения искусства, те самые трепет и колыхание: «Жизнь, трепещущая внутри, и есть красота». Я берусь предположить, что трепыхание жизни внутри рисунка представляет собой сингулярность исчезающего присутствия художницы и мгновение, частный случай проявления этой сингулярности. См.: Benjamin W., Bullock M. P., Jennings M. W. Selected Writings, volume 1, 1913–1926. Cambridge, Mass: Belknap, 2004. P. 224.

- В «Мемуарах слепого» Деррида использует термин «неизвестный» (l’insu) и «незримый» (l’invu) применительно к движению рисующей руки как проекции «я» на неизвестное. Он сравнивает область рисования с непознаваемым миром слепых, которые исследует автор рисунка с помощью пера и своей руки, служащих аналогом трости слепого. См.: Derrida J. Memoires d'aveugle: L'autoportrait et autres ruines. Paris: Réunion des musées nationaux, 1990. P. 45.

- Derrida J. La Vérité en peinture. Paris: Flammarion, 2010. P. 63.

- Я заимствую слова Деррида из определения парергона, который «теснит» (se presser contre) и «ищет контакта» (chercher le contact). Ibid. P. 64.

- Derrida J. The Gift of Death. Chicago: University of Chicago Press, 2017. P. 9. (Цитируется в переводе Ю. О. Азаровой.)

- Ibid. P. 8–9.

- Ibid. P. 22.

- Ibid. P. 35.

- Ibid. P. 14.

- Я использую термин «отдавать отчет» (didonai logon) из двух последних семинаров Фуко в Коллеж де Франс, в которых он соединил didonai logan с принципом «говорить правду», или парезией, которая осуществляется по двум линиям сократической веридикции, «говорения правды»: 1) открытие Души как реальности, на которой должно быть сконцентрировано наше внимание (Алкивиад) 2) придание формы и стиля жизни (Лахес). Первая линия – отчет в своих поступках – относится к бытованию души, а вторая – к формам существования. По мысли Фуко платоническая дисциплина соединяет заботу о говорении правды с заботой о «красивой формой» существования, существовании как произведении. Фуко подчеркивает важность взаимоотношения между bios, формой зримого бытования для alethurgy, проявления правды, видимого акта, который вскрывает правду в платонической традиции. См. Foucault M. The Government of Self and Others II, Lectures at the Collège de France, 1983–1984. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P. 161–163.

- На своих последних семинарах в Коллеж де Франс Фуко отмечал, что платоническая традиция знания отрицает шаблонное, трафаретное письменное знание ради философской практики знания. Постоянное, напряженное и скрупулезное усилие в практике знания актуализируется в «отношении “я” к самому себе», что и является практикой парезии. Практика знания требует действия и проявления акта «говорения правды» через зримые модусы жизни. Этот модус жизни, как утверждает Деррида в «Даре смерти», прямо противоположен понятию секретности, которая обязательно должна остаться незримой и не требует никакого отчета о самом себе, за исключением отчета перед абсолютным Другим. Подробнее см. Foucault M. The Government of Self and Others II, Lectures at the Collège de France, 1983–1984. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P. 252–255.

- Derrida J. The Gift of Death. Chicago: University of Chicago Press, 2017. P. 27. (Цитируется в переводе Ю. О. Азаровой.)

- Ibid. P. 26–27.

- Ibid. P. 29.

- Ibid.

- Ibid. P. 35.

- Ibid. P. 41.

- Ibid. P. 42.

- Ibid. P. 52–61.

- Ibid. P. 62.

- Ibid. P. 41.

- Ibid. P. 52.

- Ibid. P. 62.

- Кьеркегор С. Страх и трепет. Москва: Республика, 1993. С. 55.

- Там же. С. 26-47.

- Там же. С. 28.

- Там же. 31.

- Там же. С. 49.

- Там же.

- Derrida J. The Gift of Death. Chicago: University of Chicago Press, 2017. P. 27. (Цитируется в переводе Ю. О. Азаровой.). P. 60-61.

- Ibid. P. 60.

- Ibid. P. 61.

- Ibid. «Подобно тому, как никто не может умереть вместо меня, никто не может принять решение вместо меня. И как только человек начинает говорить, вовлекаясь в сферу общения, он тотчас утрачивает способность быть одиноким, а следовательно, он теряет право решать или право решения. Таким образом, каждое решение, в своем основании, является секретным, безмолвным, принятым в одиночестве».

- Ibid. P. 62.

- Ibid. P. 63.

- Ibid. P. 73.

- Ibid. P. 67.

- Derrida J. La Vérité en peinture. Paris: Flammarion, 2010. P. 71–73.

- Ibid. P. 65.

- Derrida J. Memoires d'aveugle: L'autoportrait et autres ruines. Paris: Réunion des musées nationaux, 1990. P. 12.

- Ibid.

- Ibid. P. 10.

- Ibid. P. 12.

- Ibid.

- Ibid. P. 48.