диаспора объектов

В тексте прослеживается развитие французской этнологической музеологии [ 1 ] 1. Автор благодарен Марии Силиной за привлечение внимания к теме французской этнологической музеологии. . От влияния сюрреализма 1920-х и социалистического музея универсального этнографического гуманизма 1930-х до актуальных дискуссий вокруг Музея на набережной Бранли по поводу реэстетизации объектов других культур и диаспоре объектов. В связи с ситуацией последних десятилетий автор предлагает фигуру республиканской музеологии.

1. Как правило, этнографию понимают как полевое изучение социальных и культурных групп. А этнологию — как сопоставление полученных этнографических результатов с целью получить некие генерализации насчет человеческой природы. Ключевым в понимаемой так этнологии становится сравнительный метод, а сама она претендует на некий теоретический метауровень по отношению к этнографии, занимающейся исключительно наблюдением фактов конкретных культур.

Так сложилось, что французская традиция предпочитала называть себя этнологической. Начиная как минимум с Эмиля Дюркгейма во второй половине XIX века, ее усилия были направлены на декодирование культурной реальности. При этом граница между социологией и этнологией была размыта, т. е. изучение культур понималось как изучение в первую очередь «социальных фактов» (термин Эмиля Дюркгейма). И если англосаксонская традиция довольно долго была занята описанием различных этнографически-культурных образований как неких несомненных в своем единстве ценностей, то французская стремилась воспринять их в качестве семантических знаковых систем. Тем самым обнажался механизм социальной сконструированности культур и возникал эффект полного культурного релятивизма, когда разные культуры — это просто разные системы знаков и условностей. Или, используя выражение Джеймса Клиффорда, французскую этнологическую традицию отличает чувствительность к сверхдетерминации тотальных социальных фактов.

Парадоксальным образом убежденность в полном семантическом культурном релятивизме рождала задачу поиска культурных или более онтологически глубинных инвариантов, универсалий, которые бы объединяли людей за пределами сконструированных знаковых культурных систем. Таким образом, французская этнология утверждалась в продуцировании генерализаций относительно человеческой природы, оправдывая свой более теоретический по сравнению с этнографией характер. И если верить в «картезианский», рационально препарирующий окружающее характер французской мысли как ее специфичность, то в этом двустороннем процессе деконструкции культурно-социальных фактов и последующем поиске гуманистических универсалий, остающихся после семантического «разрезания», он проявился очень явно.

На объектном и музейном уровне эти вопросы проявлялись в столкновении с объектами других культур. Можно сказать, что все вышеперечисленные задачи проистекают из некоего оцепенения, которое возникает перед лицом другого объекта, объекта, обозначающего радикально другое миропонимание и жизненные практики, нежели принятые в обществе этнолога. Дальше начинается исследование и поиск ответов на вопросы: почему и в чем именно этот объект другой, к каким практикам ведет его другая форма и, наконец, настолько ли уж он тотально другой или все же сигнализирует о чем-то общем и именно потому воздействует на нас?

Французский колониализм щедро поставлял на родину эти таящие вопросы объекты, а коллекции и музеи становились местом, где и происходила встреча с Другим.

2. С 1878 года этнографические объекты концентрировались в музее Трокадеро в Париже, или, как было принято говорить, Троке. Это было слабо систематизированная и слабо обобщенная коллекция, похожая скорее на хранилище странных вещей. К началу XX века Трока представлял собой пыльное, лишенное света, отопления и подписей к работам собрание, размещенное в экзотическом византийско-мавританском дворце. В целом, по воспоминаниям очевидцев, музей производил пыльное и мистическое впечатление. Именно сюда с 1910-х годов начинают паломничество классики модернизма; в частности, Пикассо в 1907 познакомился здесь с африканской пластикой. И именно Трока и частные коллекции этнографических объектов предоставляли будущим классикам модернизма образцы другой эстетики для противопоставления их нормам эстетики европейской.

Тогда это ощущалось как рождение проекта современности, противопоставленного линейному, нарративному западноцентричному модернизму (т.е. логике Нового времени). Протопостмодернистские, или протосовременные, взгляды были довольно широко представлены в среде интернационального французского авангарда того времени, например среди сюрреалистов и части этнологов. С этой же средой были довольно тесно связаны идеологи левого евразийства — течения в русской эмигрантской мысли [ 2 ] 2. Связи были и личные, и идейные. Идеологи левого евразийства Петр Сувчинский и Дмитрий Святополк-Мирский являлись прежде всего музыкальным и литературным критиком соответственно. Именно поэтому они смогли повернуть евразийство в своем левом проекте от прежнего состояния гуманитарной научной теории, концепта к состоянию перцепта, некой сознательной всеохватной утопии, в которой общефилософская теория дополнялась эстетикой и политическим активизмом. По своим задачам во французском контексте левое евразийство было синхронно с сюрреализмом и этнологией: коррозивная критика западного культурного порядка и предоставление альтернатив. Лично и профессионально Сувчинский был связан со многими деятелями авангарда, например с Игорем Стравинским и Андре Шеффнером — этнологом, сотрудником Трокадеро. Подробней см.: Смирнов Н. Универсализм украденный, спрятанный и возвращенный // Художественный журнал, № 106, готовится к печати. Смирнов Н. Кориолановский комплекс: предательство и верность месту // Aroundart.org. aroundart.org/2018/08/15/koriolanovskij-kompleks-predatel-stvo-i-vernost-mestu/ . Так, например, композитор Владимир Дукельский в 1928 году выступил в парижской газете «Евразия» с программной статьей «Модернизм против Современности». В ней он выступал за Современность, против Модернизма. В целом Современность понималась Дукельским и рядом его единомышленников как замена исторического понимания Земли на географическое, линейно-прогрессивного (и тем самым репрессивного) на пространственное, эгалитарное. Снисходительный ориентализм XIX века авангардисты пытались заменить на реальные альтернативы. Именно тогда стал возможен культурный релятивизм. По иронии истории авторы проекта современности, бунтовавшие против модернизма, были позже названы классиками модернизма, а описанная выше логика стала модернистской культурной установкой.

экомузеи преследовали цель вовлечь население в процесс создания музея и объединить его вокруг проекта, трансформировать население в акторов и пользователей своего наследия, создать базу данных сообщества, с ее помощью инициировать дискуссию

внутри сообщества о саморефлексивных знаниях.

В середине 1920-х годов Трока становится модным местом. В эти годы был наиболее ярко декларирован проект современности, или, согласно принятой терминологии, модернистская культурная установка. В 1925—1926 годах был открыт Институт этнологии в Париже, выпущен манифест сюрреализма, состоялся звездный сезон Жозефины Бейкер в Театре на Елисейских полях, начал работу рядом с Трокой евразийский семинар «Россия и Европа». Соседство этих явлений не случайно, функционально каждое из них выполняло схожую работу: радикально ставило под вопрос нормы европейской, западной культуры и предоставляло альтернативы, как правило из другого географического контекста.

Глубинная взаимосвязь сюрреализма и рождающейся модернистской этнографии была довольно подробно описана Джеймсом Клиффордом [ 3 ] 3. Clifford J. On Ethnographic Surrealism // Comparative Studies in Society and History, 1981, October, vol. 23, № 4. P. 539−564. . Этнология [ 4 ] 4. Мы используем здесь термин «этнология», который содержательно ближе к французской традиции. Однако Клиффорд в упомянутом тексте игнорирует традиции самоописания французской этнологии и использует исключительно термин «этнография» как более универсальный. Таким образом, «французская этнография» Клиффорда и есть «этнология» в нашем тексте. в этой паре обеспечивала научно обоснованное выравнивание культурных норм, ведущее за собой перемонтирование всех общепринятых культурных категорий, таких как «красивое», «безобразное», «утонченное», «дикое», «музыка», «искусство» и так далее. Этнология и поставляемые ею другие объекты были «дикой картой» или джокером, то есть картой, принимающей любые значения. Поколение исследователей рубежа веков, к которому принадлежали Мишель Лейрис (Michel Leiris), Марсель Гриоль (Marcel Griaule), Жорж Батай (Georges Bataille), Альфред Метро (Alfred Métraux), Андре Шеффнер (André Schaeffner), Жорж-Анри Ривьер (Georges-Henri Rivière), Робер Деснос (Robert Desnos), в 1920-е годы делило свой интерес между этнологией, поэзией и искусством в сюрреалистическом ключе. Все они посещали этнологические лекции Марселя Мосса, который выступил связующим звеном между социологической этнологией своего дяди и учителя Эмиля Дюркгейма и новым поколением, сформировавшим модернистскую этнологию. Мосс читал лекции «сюрреалистически»: коллажируя и сопоставляя данные, выводы и факты из разных контекстов. При этом часто возникала противоречивость, которую Мосс и не стремился снимать в рамках какого-то одного нарратива или единой точки зрения. Например, по воспоминаниям, ему принадлежит фраза «Табу созданы, чтобы быть нарушенными», с которой близко коррелирует более поздняя теория трансгрессии Жоржа Батая.

Вообще, долгая дружба Батая и полевого этнолога Альфреда Метро может восприниматься как символ этого единого для 1920-х годов поля этнологии и сюрреализма. Своеобразной вершиной их общих усилий можно считать издание журнала Documents в 1929—1930 годах под редакцией Жоржа Батая. Журнал сочетал тексты этнографов, семантический анализ современной французской культуры, в том числе массовой, к примеру книг о Фантомасе, и эссе о современных художниках. Например, польский и австрийский искусствовед Йозеф Стржиговский (Józef Strzygowski) в статье «Исследование пластики и история искусства» [ 5 ] 5. Strzygowski J. «Recherches sur les Arts Plastiques» et «Histoire de L'Art» // Documents 1, avril 1929. P. 22−26. призывал заменить линейные исторические нарративы в исследовании искусства на пластический формальный анализ, сменить хронологический взгляд на Землю на географический, как бы перейти от шкалы истории к карте и заполнить белые пятна карты монументами (art history vs plastic art research). В иллюстрации к тексту он визуально сопоставлял планы трех храмов: армянского, немецкого и французского. Из сопоставления было видно, что все они схожи и воспроизводят некую общую первоначальную структуру, причем в наиболее «чистой» форме она проявлена в наиболее старом армянском храме. На основе этого Стржиговский делал довольно скандальный для того времени вывод, переворачивающий культурные иерархии, о том, что «Рим — с Востока».

Во втором номере за 1929 год Карл Эйнштейн (Carl (Karl) Einstein), поэт, теоретик искусства и автор первой книги по «негритянской пластике» (1915), предоставляет этнологическое исследование современного художника Андре Массона. «Этнологическое» потому, что Массон, по мысли Эйнштейна, при написании живописных работ пользовался психологическим архаизмом и возвращался к мифологическим формациям, подобным тотемической идентификации, исходя из которых он и создавал свои формы.

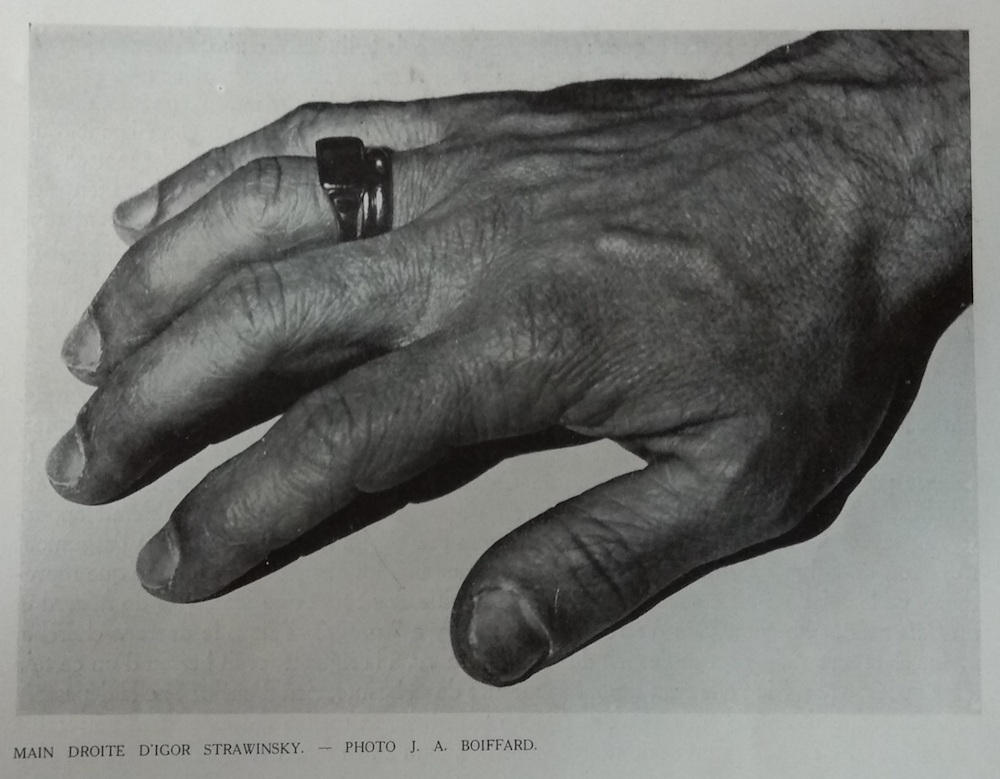

В связи с методом поиска мифологических формаций, онтологической универсальной архаики понятен интерес Documents к частям тела. Мишель Лейрис в двух эссе о цивилизации и глазе в четвертом номере за 1929 год пишет, что вся цивилизация — это тонкая пленка на море инстинктов. Когда различные культурные условности сняты, культуры деконструированы, остается некий «сухой остаток» за пределами цивилизации, например глаз или большой палец ноги.

Неудивительно, что одним из любимых героев для авторов Documents становится Фантомас — жестокий преступник и образчик массовой культуры того времени. Фантомас — это социопат, персонаж без идентичности, примеряющий на себя различные маски с целью совершения преступлений против собственной культуры. Его жестокость и социопатичность по отношению к собственным соотечественникам соответствовали «жестокому» анализу и расчленению своего собственного культурного порядка, который предпринимали сюрреалисты и этнологи. В этом смысле они ощущали себя настоящими культурными преступниками и террористами.

Сам журнал Documents, монтируемый по коллажному принципу, являл собой перверсивный, подрывной по отношению к культурным нормам музей. Это была игровая коллекция образов, образцов, объектов, текстов, подписей. Музей, который, по выражению Джеймса Клиффорда, одновременно собирал и переклассифицировал. Семиотический музей, который не стремился к целостности, но пересобирал и перекодировал культуру методом коллажа. Любые разделения на «высокое» и «низкое» были сняты, всё признавалось достойным собирания и показа, вопрос был лишь в классификации и интерпретации. По большому счету сочетания на страницах Documents — это вопрос, аналогичный вопросу этнографической экспозиции. Сочетая материалы и образы на страницах журнала, его авторы занимались тем же, что и модернистские этнологи, работающие в музее.

В описанном культурном климате музей Трокадеро с конца 1920-х годов переживает расцвет. В 1928 году его директором становится Поль Риве (Paul Rivet) — один из основателей Института этнологии. Он привлекает к работе молодого музеолога Жоржа-Анри Ривьера (Georges-Henri Rivière). Этот союз, сразу приступивший к реорганизации музея Трокадеро, и каждый из этих людей в отдельности являются ключевыми фигурами для французской этнологической музеологии.

В Париже того времени царила мода на все другое. Троку начинают патронировать богатые коллекционеры. В поддержку новых экспедиций, подобных «Миссии Дакар — Джибути», главной целью которой было собирание новых экспонатов, проводятся дефиле мод и боксерские бои с участием звезд. Однако единое недифференцированное поле этнологии и сюрреализма, имевших общую установку на семантическую критику собственной культуры, начинает распадаться. Работа по коррозивному, то есть «ставящему под вопрос», деконструирующему, анализу действительности была выполнена, и каждая из этих сфер начала обретать свои четкие очертания. Вскоре новое искусство получило свои собственные институции и специализированные печатные издания. В них сюрреализм связывают уже, скорее, с внутренним визионерством мейнстримовой фракции Бретона, а отсюда недалеко до прежней, консервативной фигуры художника-гения, творящего миры из своего внутреннего опыта. Этнология же, идя по пути утверждения культурного релятивизма, приходит к поиску универсалий человеческой природы.

3. Для понимания трансформации музея Трокадеро в Музей человека (Musee de l’Homme) необходимо описать политический контекст Франции того времени. Прежде всего потому, что Поль Риве был убежденным социалистом и выстроенный им музей стал политическим посланием. С 1924 года у власти в стране находилась левая коалиция, или левый картель, состоящий из французской секции Социалистического рабочего интернационала (SFIO) и представителей Радикальной партии (PRRRS). Несмотря на свое «радикальное» название, вторые стояли на либеральных и прогрессистских позициях: считать их радикалами можно в контексте исключительно буржуазного консервативного политического окружения, при отсутствии сильных социалистических и коммунистических партий. Это старейшая партия Франции, и ее положение было в свое время аналогично положению российских народников и Евгения Базарова в консервативном по сравнению с ними буржуазном окружении второй половины XIX и начала XX века. Именно тогда Радикальная партия была по-настоящему радикальной, чем и объясняется ее название, позже она сместилась на центристские позиции, отстаивая прорыночные свободы.

В середине 1930-х левые интеллектуалы остро ощущали опасность фашизма. В 1934 году во Франции произошел Правый путч, левая коалиция распалась, а интеллектуалы-антифашисты стали предпринимать активные шаги по предотвращению фашизма. В том же 1934 году Риве стал одним из основателей Комитета бдительности интеллектуалов-антифашистов (CVIA). В нем впервые объединились представители французской секции Интернационала рабочих и Радикальной партии с коммунистами, образовав союз, который в иных обстоятельствах было невозможно представить. Это объединение в рамках CVIA стало прототипом правительства Народного фронта, сформированного в 1936 году из представителей тех же трех главных левых партий. Годы работы этого правительства, 1936−1938, стали своеобразным апогеем левой идеологии во Франции, и именно в эти годы открылся Музей человека.

Универсальный гуманизм, программно заявляемый в экспозиции Музея человека, стал воплощением интернационального гуманизма CVIA, манифестом антифашистского социалистического универсализма. Музей утверждал примат общечеловеческих ценностей над подчеркиваемыми фашистами и правыми идеологиями вообще культурными различиями; примат разума над ауратичностью и магией объекта. Авторы музея считали, что деления политической географии так же условны, как и культурные разделения внутри человечества.

Космополитизм Музея человека диалектически наследовал сбиванию иерархий в сюрреалистической этнографии 1920-х годов. После проведенной работы по тотальной культурной релятивизации ни одна культурная целостность, даже собственная культура, не могла быть взята за основу. В условиях фашистской угрозы музей постулировал единое человечество, подчеркивал общее, а не различия.

Что же оставалось после фрагментации 1920-х годов? Не так уж и мало: общая биологическая эволюция, археологические остатки первобытной истории и утверждение равноценных и равноправных культурных альтернатив сегодняшнего дня. В музее уже не осталось места коррозивному анализу культурных кодов действительности, это подразумевалось в качестве отправной точки. Вынося за скобки равноправные знаковые конструкции культур, французская этнология пришла к интегральному гуманизму Мосса и Риве, а позже — к человеческому духу Клода Леви-Стросса.

Это была, без сомнения, прогрессивная установка, а Музей человека стал символом идей Народного фронта в общеевропейской общественно-политической конъюнктуре тех лет. Стоит заметить, что в связи с масштабным переформатированием, а также всемирной выставкой 1937 года старый византийско-мавританский дворец Трокадеро был снесен и заменен на модернистский дворец Шайо. Подобно тому как модернистская этнология вынесла за скобки любимые ориентализмом и подчеркиваемые правыми культурные частности и различия, новый дворец демонстрировал лишь «чистые», абстрактные формы, которые оставались после редукции признаков исторических стилизаций и архитектурных историзмов XIX века наподобие «мавританской» резьбы или «византийских» очертаний сводов. Абстракция тогда еще значила поиск общечеловеческих оснований при отрицании любой культурной гегемонии.

В экспозиционном плане подобная идеология означала широкую контекстуализацию. Объекты снабжались подписями, помещались в контекст своей функции, отстранялись от зрителя с помощью витрин. Касательно объектов первобытного искусства (primordial arts) это означало радикальную деэстетизацию, рассмотрение их в качестве функциональных и символических компонентов конкретных культур. В музее сохранялись географические разделения: например, в 1937 году был образован отдел Франции, возглавленный Жоржем-Анри Ривьером. Информационная, научная составляющая резко выросла, в экспозиции был выстроен четкий и прогрессивный на тот момент нарратив. Он отличался от досюрреалистического ориенталистского тем, что отменял иерархию и «непреодолимые» культурные различия и настаивал на наличии общего у людей разных культур и рас [ 6 ] 6. Стоит учесть, что неуниверсальность и потенциальная репрессивность любых нарративов, нарративов как таковых на тот момент не была осознана. Эта работа будет проведена в 1970—1980-е при переходе к постмодерну. Сделав эту оговорку, мы можем назвать нарратив Музея человека прогрессивным. . Этнологический музей перестал быть собранием шокирующих объектов. Теперь он объяснял, делал другое доступным и понятным через развернутое объяснение и создание общечеловеческого смыслового поля.

4. В 1970-х годах музеология прошла через кризис. Большие, универсальные нарративы стали осознаваться как репрессивные. Стало понятно, что они оставляют невидимыми источник рождения и проекции своего проекта универсализма, т. е. дискурсивные структуры конкретного общества, которое сформулировало этот проект. В то время как особенности Логоса этого общества [ 7 ] 7. Мы намеренно употребляем здесь термин «Логос» в постмодернистско-традиционалистском дискурсе, в каком-то смысле воспроизводя логику постмодернистской критики универсального. Подобно тому как, например, философ Александр Дугин дает названия книгам своей серии «Ноомахия»: «Логос Франции», «Иранский Логос», «Латинский Логос», «Логос Турана» и т. д. Если сильно обобщать, то в этой логике каждая цивилизация или культура обладает своим Логосом как некой оригинальной, относительно замкнутой и самореферентной системой мышления, своей системой смыслов и их порождения, своим дискурсом. И полностью понять тот или иной Логос можно только исходя из него самого. Эта идея опять рифмуется с проектом сюрреалистов: Гийом Аполлинер еще в 1913 году грезил в поэме «Зона» о «Христосах других форм и верований» («des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance»). Что еще раз свидетельствует о протопостмодернистских «семенах» современности, щедро разбросанных в наследии сюрреалистов. Продолжая цепочку: влияние французской авангардной мысли 1920−1930-х на Александра Дугина также несомненно. Недаром авторская рубрика философа в «Литературной газете» называлась «Ацефал» — прямая отсылка к Жоржу Батаю. рассеяны в самой нарративной и экспозиционной структуре, даже если дистанцирование от этого общества постулируется экспозиционно, как в отделе Франции Музея человека. Речь стала идти о невидимых эпистемологических и герменевтических структурах, которые организуют само знание.

Стало понятно, что музей должен быть гораздо больше связан с социальной жизнью местного сообщества, играть для него бóльшую роль, чем собрание предметов и знаний. Музеи в новой музеологии должны были стать на службу различным сообществам. Во Франции это требование вызвало рождение концепции экомузеев. Ключевыми фигурами для ее развития стали трое музеологов: уже упоминавшийся Жорж-Анри Ривьер и двое специалистов более молодого поколения — Андре Девали (André Desvallées) и Хью де Варин (Hugues de Varine).

В 1969 году отдел Франции, детище Ривьера, из Музея человека переехал в отдельное здание, став Музеем народных искусств и традиций (The Musée national des Arts et Traditions Populaires, MNATP). За десять лет до этого Ривьер, к тому времени также директор Международного совета музеев (ICOM), нанял Андре Девали, поручив ему музеологический департамент Отдела Франции, позже MNATP. Девали стал крупным методологом в области народных музеев, во время его работы в 1960—1970-х годах в Отделе Франции, позже MNATP, эта институция являлась передовым музейным учреждением.

В структуре MNATP, помимо постоянной экспозиции, действовали три галереи со сменными выставками, которыми тоже занимался Девали. Основными практическими принципами его музеологии были вернакулярность [ 8 ] 8. Вернакулярный район — это территория, которую выделяют в своем сознании местные жители вне зависимости от административных границ. В России вернакулярные районы развиты слабее, чем в Европе и США. Примеры вернакулярных районов — «Поморье», «Ярославщина». и зависимость от контекста. Под влиянием Дункана Камерона [ 9 ] 9. Дункан Камерон (Duncan F. Cameron) — выдающийся канадский музеолог XX века, один из лидеров новой музеологии, развивавший коммуникативное понимание музея. Из значимых текстов — «Музей: храм или форум?» (1971). Девали стал понимать музейную экспозицию как коммуникативную систему, основными медиальными чертами которой являются визуальность и пространственность. Девали разработал теорию экспографии (expography), то есть технику «написания» выставки как текста. Этот процесс, согласно Девали, базируется на исследовании и в конечном итоге направлен на то, чтобы установить коммуникацию с публикой и передать ей заложенное музеографом послание.

В целом Девали очень сильно повлиял на формирование института экомузеев: и в концептуальном плане, разрабатывая и воплощая на практике принципы народных региональных музеев, и в организаторском [ 10 ] 10. В начале 1970-х Девали также стал крупным чиновником в дирекции музеев Франции и учредил фонд для развития экомузеев. Например, экспериментальный Музей индустриальной культуры (Écomusée du Creusot Montceau-les-Mines) был создан в 1972 году при помощи этого фонда. Впоследствии Девали занялся теоретическим обобщением музеологической теории, постфактум введя термин new museology и предложив ряд других оригинальных концепций. . Сам же термин экомузей (ecomusée) был предложен Хью де Варином на IX конференции ICOM в 1971 году. Подразумевалось, что экомузеи станут основными проводниками новых принципов в музеологии. Они должны были служить зеркалами для местного сообщества, причем как внутренними зеркалами, объясняющими для самого населения его территорию и связь с предками, так и зеркалами внешними, демонстрируемыми для туристов. Ключевыми принципами являлись социальный аспект музея, акцент на материальном и нематериальном наследии сообщества, в котором музей создается и чью идентичность он отражает. Экомузеи преследовали цель вовлечь население в процесс создания музея и объединить его вокруг проекта, трансформировать население в акторов и пользователей своего наследия, создать базу данных сообщества, с ее помощью инициировать дискуссию внутри сообщества о саморефлексивных знаниях.

Структуралистское осознание того, что любое знание и нарратив являются знаком и частью идентичности, привело к требованию выстраивать музеи силами различных сообществ. Другим предписывалось самим заняться своим наследием и объектами. Здесь французская музеология во многом совпала с англосаксонской, начавшей примерно в то же время привлекать к выстраиванию музеев первых культур их представителей. Эти практики близко коррелируют с хорологическими проектами краеведческих музеев, которые развивались русской либеральной общественностью в 1910-х — первой половине 1920-х. Хорологическая концепция (от греч. «хорос» — пространство) подразумевает, что земное пространство состоит из специфичных хоросов («земных индивидуалов») — отдельных, самобытных комплексных пространств. Хорологическое краеведение эти хоросы выделяло, описывало и выявляло, а хорологическая музеология стремилась репрезентировать их в местных музеях или музеях местного края. Особенно близко подошли к этому московские ученики школы Анучина, представители новой географии, в частности Вл.Вл. Богданов, создавший в 1920-х годах Музей Центральной промышленной области в Москве. Впоследствии, правда, хорологическое краеведение было переформатировано в советское марксистское краеведение.

В западноевропейском же контексте в 1970-е происходило возвращение культурного релятивизма, связанного с местной идентичностью, как, впрочем, и в неофициальном краеведении в СССР в те годы. Во французской музеологии этот процесс был диалектическим развитием социально ангажированного Музея человека. Только теперь нужно было не утверждать общечеловеческие ценности, в свою очередь оставляемые за скобками, а развивать местные сообщества. В концепции экомузеев прогрессивный пафос французского этнологического гуманизма вступал в сочетание с постмодернистской деконструкцией универсальных нарративов.

Но, несмотря на развитие новых принципов в музеях сообществ, в частности в различных региональных экомузеях, главные этнологические музеи оставались прежними и всей своей экспозицией воплощали структуры знания, которые уже воспринимались репрессивными. В 1980-е вся этнографическая наука воспринималась как способ создания доминирующего нарратива. И если англосаксонская наука традиционно признавала различия, делая акцент на борьбе меньшинств и их культур за права, то французская музеология стремилась настаивать на некоем универсализме, эгалитаризме, равенстве рас и культур. Таким образом, перед этнологическими музеями стояла довольно парадоксальная задача: демонтировать универсальные нарративы, в то же время настаивая на неких «несомненных» и «фирменных» французских универсальных ценностях, таких как толерантность и равенство культур [ 11 ] 11. Это отражает парадоксальность возникшей ситуации постмодерна, которая предъявляет к каждой культуре требование выражать и манифестировать свою специфичность, партикулярность (частность, неуниверсальность). Вследствие чего, например, ценности, считавшиеся раньше универсальными, подобно написанным на французском гербе словам «Свобода, равенство, братство», осознавались как традиция и специфичность французской геокультуры. Производство и отстаивание универсальных категорий в таком контексте может быть осознано как частная задача некоего общества, его «бренд» на рынке геокультурных национальных идентичностей. Таким образом, универсалия одновременно и «провинциализируется» (термин постколониального теоретика Дипеша Чакрабарти), и сохраняет свой пафос и претензию на универсальность. .

В условиях (нео)либерализации и соответствующего повышения роли коллекционеров во всех сферах, связанных с искусством, выход был найден в «вычитании» репрессивного научного нарратива и в реэстетизации этнографических объектов. Во Франции этот процесс связан с волюнтаристским проектом Жака Ширака по созданию нового Музея на набережной Бранли (The Musée du quai Branly).

5. Ширак с юности увлекался восточными культурами. В 1992 году он, будучи мэром Парижа, отказался праздновать 500-летие плавания Колумба, обвиняя его в преступлениях против других культур. В 1990-е во время отдыха на Маврикии он познакомился с Жаком Кершашем (Jacques Kerchache), коллекционером и этнографом-любителем. За пару лет до встречи Кершаш выпустил книгу «Африканское искусство», где утверждал, что помимо этнологической ценности и даже прежде нее у объектов «примитивного», или «первого», искусства есть высокая художественная ценность и именно через призму эстетики на эти объекты надо смотреть. Кершаш, по легенде, увидел свою книгу на фото офиса Ширака на его столе и подошел познакомиться к мэру Парижа на Маврикии. Ширак заявил, что читал эту книгу уже несколько раз и очень рад знакомству. Так образовался альянс политика и коллекционера, которому суждено было переформатировать картину этнологических музеев Парижа.

Ширак искренне считал искусство и этнологию двумя совершенно различными дисциплинами, что и подчеркнул еще в 1995 году в своей речи в Музее естественной истории. Вместе с Кершашем они были сторонниками термина «первоискусство» (arts premiers), что вызывало резкое неприятие у сохранивших социальное и контекстное мышление этнологов Музея человека. Для них это было возвращением мракобесия. Ведь термин «первоискусство» вел свою генеалогию от любимого голлистским министром культуры Андре Мальро термина «первобытные искусства» (primordial arts), смягчая, правда, его несколько оскорбительный в новых условиях характер. Однако стоит учесть, что за 10 лет до Мальро структуралист Клод Леви-Стросс писал о человеческом духе. Таким образом, с arts premiers во французское музейное поле возвращался все тот же универсализм, но происходило это за счет неприемлемой для «жрецов контекстуализации» реэстетизации объекта.

Вначале Ширак и Кершаш хотели реформировать Музей человека, но, столкнувшись с мощной оппозицией кураторов этой институции, они пришли к выводу, что легче построить новый музей. В 2000 году в Лувре, в павильоне Сессий (Pavillion des Sessions), под руководством Кершаша был создан отдел «лучших» произведений первоискусства. А в 2006 году открылся очень амбициозный Музей на набережной Бранли. Его собрание было сформировано из коллекций лаборатории этнологии Музея человека и Национального музея искусства Африки и Океании (The Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie); кроме того, специально были приобретены 10 000 объектов из музеев и коллекций, связанных с Кершашем.

Две институциональные коллекции, из которых слагался новый музей, носили совершенно различный характер. Музей искусства Африки и Океании был сформирован Андре Мальро в 1961 году как музей заморских владений Франции на базе колониальной выставки 1931 года и представлял собой эстетически ориентированное собрание. Этнологическая же коллекция Музея человека была очень контекстуализированным собранием со «снятыми» эстетическими свойствами объектов.

диаспора образов, диаспора объектов — это в каком-то смысле идеальная республиканская модель (если подразумевать под «республиканцами» в широком смысле новый политический мейнстрим, сочетающий экономический неолиберализм с культурным консерватизмом).

Мучительный выбор названия для нового музея отражает проблему, стоявшую перед руководством. Ширак и Кершаш стремились утвердить культурное разнообразие через универсальное доминирование искусства, но этому нужно было предписать некую новую музеологическую концепцию. Однако здесь и была их «ахиллесова пята» с точки зрения серьезного научного сообщества. Рассматривались такие названия, как Музей первоискусств (Musée des Arts Premiers) и Музей человека, искусств и цивилизации. Первый вариант вводил регрессивную терминологию, указывая на свою очевидную связь с арт-рынком, второй ставил в странное, ничем не обоснованное соседство и почему-то разделял искусство и цивилизацию. В итоге было выбрано название по адресу новой институции — Музей на набережной Бранли. Позже к названию прибавилось имя создателя музея — Жака Ширака. Это название, как ни странно, неплохо отражает волюнтаристский и субъективный характер институции в новых (нео)либеральных условиях.

Декларируемая цель музея — культурное разнообразие. Создатели манифестационно заявляли его как постколониальный. Как написал в своем манифесте Кершаш: «Шедевры всего мира рождены свободными и равными». Однако столь благородная задача, как манифестация культурного разнообразия мира, репрезентировалась исключительно через провозглашаемые универсальными арт-практики. В соответствии с этой задачей архитектор Жан Нувель выстроил «святилище для объектов», где зритель, вначале пройдя через «сакральный сад» ландшафтного архитектора Жиля Клемана, оказывался в пространстве в высшей степени иммерсивном и сбивающем ориентиры.

Вокруг музея сразу разгорелся скандал. Архитектурный критик «Нью-Йорк Таймс» Майкл Киммельман написал, что новый музей — это мрачные джунгли, визуальный бессмысленный театр, где зрелищность поставлена во главу угла [ 12 ] 12. См.: Kimmelman M. A Heart Of Darkness In the City Of Light// The New York Times, 2006, July. www.nytimes.com/2006/07/02/arts/design/02k… Дата обращения — 9 сентября 2018. . Куратор азиатской коллекции Кристин Хеммет показала Киммельману обратную сторону вьетнамского чучела, где были нарисованы падающие американские бомбы, и рассказала, что хотела установить зеркало для того, чтобы показать это зрителю, но ей не позволили. Директор музея в интервью заявил критику, что «жрецы контекстуализации — плохие музейщики», имея в виду прежних, социально ориентированных музеологов.

Сразу разгорелся конфликт между этнологической лабораторией Музея человека и Шираком с Кершашем. Бернар Дюпень (Bernard Dupaigne), заведующий лабораторией, выпустил книгу «Скандал первоискусства. Настоящая история Музея на набережной Бранли» [ 13 ] 13. Dupaigne B. The scandal of the first arts. The true history of the musée du quai Branly // Thousand and One Nights. Paris, 2006. . В ней Дюпень называет музей «фараоническим» и пишет о том, что сотрудники Музея человека в целом не против выставления незападных объектов в качестве искусства, но против самого термина «первоискусство», потому что он отрицает, что объекты имели историю или подвергались изменениям, и трактует их как «оригинальное, первичное искусство», что ведет к «новому мракобесию».

Музеолог Александра Мартин (Alexandra Martin) назвала новую институцию «музеем Других», подытоживая в своем анализе, что там репрезентируются Другие как другие Европы, без прошлого и живого настоящего [ 14 ] 14. Martin A. Quai Branly museum and the aesthetic of otherness // North Street Review: Arts and Visual Culture, 2011, December, vol. 15. P. 53−63. ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/nsr/article/view/260. Дата обращения — 03 сентября 2018. . Бернис Мерфи (Bernice Murphy), глава комитета ICOM по этике, окрестила новые принципы «регрессивной музеологией». Ньелия Диас (Dias Nélia) писала о «двойном стирании», происходящем в Музее на набережной Бранли, — стирании как колониального прошлого страны, так и истории коллекций [ 15 ] 15. Dias N. Double erasures: rewriting the past at the Musée du quai Branly // Social Anthropology, 2008, October, № 16 (3). P. 300−311. . Более того, музей имел не декларируемую явно, но подразумеваемую политическую задачу. Он был открыт в годы, когда Франция испытывала проблемы с мигрантами. Не будучи способной решить проблемы с реальными людьми, страна делегировала эту задачу музею. Как заметила Диас, сверхзадачей музея было «реабилитировать общество за его провал в обращении с людьми и культурами, чьи объекты находятся в музеях, посвященных культурному разнообразию. Равенство в сфере искусства параллельно неравенству в социальной сфере» [ 16 ] 16. Dias N. Ibid. P. 307. .

Кроме того, Ширак и Кершаш воспринимались в сохранявшей прогрессистские традиции этнологической среде как голлистский арт-истеблишмент. Утверждалось, что Ширак, прозванный Жоржем Помпиду «Бульдозером», продавил свои проекты на высоком уровне кумовства, коррупции и завышенных смет, не считаясь с мнением научной среды и ориентируясь только на мнение Кершаша, которого Дюпень называл торговцем или даже мародером [ 17 ] 17. Emmanuel de Roux. Le Monde, October 10, 1990 and April 14, 2000. .

В целом можно сказать, что этот музей стал попыткой создать новый тип институции, отражающей неолиберальную идеологию. Привлекая сопутствующую постколониальную теорию, он утверждает культурные различия, что является своеобразным новым универсализмом. Однако это, если перефразировать критическое высказывание Киммельмана о музее Ширака, разделение без общего. В этой логике нет иерархии — и это прогрессивная часть новой повестки. Но в ней нет и общего, которое, например, утверждал Музей человека. В целом возникает необоснованное разделение между человеческими культурами — ядро рыночного неолиберального консерватизма, который утверждает: «Каждому свое». Культурные разделения, соответствующие разделениям экономическим, выгодны и желательны для рынка и правоцентристских политических партий, доминирующих сегодня в мире, в частности во Франции и США в лице республиканцев. Плюралистический универсализм и универсализм ассимиляционный на практике оказываются не одним и тем же.

В новой парадигме мир делится на тех, кто имеет идентичность и производит культурное разнообразие, «пригвожденный» к своим местам проживания и, как правило, не очень хорошим условиям жизни. И тех немногих, кто способен эти культуры понимать, а значит, потреблять, имеет к ним доступ, играет со своей идентичностью, провозглашает универсализм и имеет повышенный аппетит ко всему другому. Особо интересный «трюк» в этой ситуации происходит с объектами. Как пишут Октав Дебари и Мелани Рустань в исследовании зрительного опыта посетителя Музея на набережной Бранли, посетитель одновременно встречает Другого и его отсутствие [ 18 ] 18. Debary O., Roustan M. A Journey to the Musée du quai Branly: The Anthropology of a Visit // Museum Anthropology, 2017, № 40, 1. P. 4−17. . Другие растворились, их нет, как нет и сопроводительных текстов, что-либо объясняющих, но их объекты остались, и это неожиданно поднимает у посетителя вопрос: почему мы здесь видим именно эти культуры? Что с ними стало?

Объекты без их создателей образуют диаспору вещей, или, если пользоваться термином Джона Пеффера, диаспору объектов [ 19 ] 19. Цит. по: Arndt L. Reversing the Burden of Proof as Postcolonial Lever// 36 short stories. Paris: Betonsalon, 2017. P. 65−73. P. 66. , которые как бы достигли того, чего не получили их создатели (эмигрировали и вписались в западный контекст). Племен и обществ уже нет, но есть их отобранные предметы, которые через процессы властного контроля попали в Европу — репрезентировали свои культуры. Понятно, что все теории последних 30 лет, придающие объектам повышенное значение и самостоятельную жизнь, связаны с новым политэкономическим конгломератом. Диаспора образов, диаспора объектов — это в каком-то смысле идеальная республиканская модель (если подразумевать под «республиканцами» в широком смысле новый политический мейнстрим, сочетающий экономический неолиберализм с культурным консерватизмом). Этой модели сопутствуют спекулятивная философия, наделяющая вещи особой агентностью, фрипортизм как стиль и идеология в искусстве [ 20 ] 20. См.: Heidenreich S. Freeportism as Style and Ideology: Post-Internet and Speculative Realism // e-flux Journal, 2016, March, № 71. www.e-flux.com/journal/71/60 521/freeportism-as-style-and-ideology-post-internet-and-speculative-realism-part-i/ , повышенная роль коллекционеров и в немалой степени постколониальная теория, утверждающая различия при нейтральном отношении к разделению.

Основная интрига в новой ситуации состоит в том, открываются ли какие-либо новые прогрессивные возможности в описанных интеллектуальных идеологиях и концепциях? Кризис этнографической репрезентации в 1980-е был очевиден. Полное возвращение к принципам контекстной, «правильной», социально ответственной музеологии уже невозможно. Одним из признаков этого служит тот факт, что Музей на набережной Бранли пользуется огромной популярностью у публики. Этнологическая музеология во Франции прошла цепочку диалектических трансформаций: от неразделенного цельного опыта науки и искусства в ошеломляющих объектах музея Трокадеро к снятию эстетического и частного в рамках этнографического гуманизма Музея человека, затем к снятию универсального и возвращению различий при сохранившихся социальных задачах и снятом эстетическом в экомузеях. Теперь вернулось эстетическое, и Париж в этом жесте, кроме всего прочего, вернул кусочек Трокадеро.

Мишель Лейрис по случаю открытия Музея человека хвалил его за прогрессивность, однако воздал должное и прежней Троке за отсутствие дидактизма и жестких границ. Эту утрату он восполнил в Колледже социологии [ 21 ] 21. Колледж социологии (Le Collège de Sociologie) — кружок интеллектуалов, существовавший в Париже в 1937—1939 годах, лидерами которого были Жорж Батай, Мишель Лейрис и Роже Кайуа. Участники кружка пытались преследовать исследовательскую и деконструирующую установку по отношению к культуре, которую утеряло и официальное искусство того времени, сюрреализм в частности, и институционализированная в Музее человека официальная этнология. , хранившем дух сюрреалистической этнографии как радикальной культурной критики. Сегодня в Париже есть и Трока, как бы частично воссозданный в музее Ширака, и Музей человека, но все они потеряли цельную критическую установку по отношению к собственной культуре. Бернар Дюпень и многие другие критики Музея на набережной Бранли не предлагают ничего другого, кроме возвращения к контекстуализации экспозиции, которая, не стоит забывать, также была в свое время осознана как репрессивная. Музей Ширака не осуществляет культурной критики в постоянной экспозиции, однако его параллельная программа поднимает многие вопросы и в немалой степени осуществляет освобождение от дисциплинарных рамок, контекстуализации и эстетики. Междисциплинарность и кросс-культурность, без сомнения, в числе порождений описанного республиканского конгломерата [ 22 ] 22. Используя термин «республиканский», мы пытаемся привести его в универсальном значении, придать ему общий, родовой смысл. Ключевым признаком республиканского является сочетание (нео)либерального курса в экономике с умеренно-консервативной риторикой отчетливо традиционалистской самоидентификации. Этот термин акцентирует ключевую связь рынка и идентичности, в том числе и политической, связь, которая упускается в термине «неолиберальный». А также тот момент, что любые значимые особенности, в том числе и революционные, встраиваются со временем в геокультурную идентичность в качестве «традиции». Также стоит понимать, что республиканская риторика на протяжении XX века мигрировала с «левого» политического фланга и сегодня гораздо чаще употребляется правоцентристами и консерваторами. При этом доминирующая сегодня в России неолиберальная повестка также может быть названа республиканской, с учетом повышенного содержания этатистской, централизованной составляющей, то есть с учетом российской традиции. . Вполне возможно, что новая политэкономия вызвала к жизни и некую новую музейную форму, описывать которую исключительно старыми дефинициями означает неизбежно упускать то новое, что в ней есть.

Однако ничто не может помешать нам осуществить ее критику в смысле описания порождающих и движущих политэкономических сил и процессов. В связи с этим мы можем ввести фигуру республиканской музеологии, существенные черты которой были названы выше и особое внимание которой к объекту находит свое яркое выражение в этнологическом музее Ширака. Эта музеология сочетает прогрессивные и консервативные черты, постулируя культурное разнообразие, но лишая его общего. В целом это соответствует той трансформации, которую проделали республиканские идеи. Сегодня они являются скорее доменом правоцентризма, в котором рыночные свободы вступают в союз с культурным разнообразием, обеспечиваемым консервативной и постколониальной повесткой, а универсализм рынка чаще остается за скобками. Реальные социальные проблемы, связанные с людьми, перекладываются на объекты, которые в условиях тотального рынка наделяются фетишистскими, ауратичными и субъектными свойствами. Чему в интеллектуальном поле соответствует ряд спекулятивных теорий, а на поле искусства — особая роль коллекционеров и повышенное значение, которое сегодня уделяется материальности произведений и практикам работы с объектами.

Эта ситуация в целом совпадает с традиционной проблематикой французской этнологии, в центре которой всегда стояла проблема другого объекта, что объясняет то огромное внимание, которое уделяется общественностью недавнему переформатированию парижских этнологических музеев.

- Автор благодарен Марии Силиной за привлечение внимания к теме французской этнологической музеологии.

- Связи были и личные, и идейные. Идеологи левого евразийства Петр Сувчинский и Дмитрий Святополк-Мирский являлись прежде всего музыкальным и литературным критиком соответственно. Именно поэтому они смогли повернуть евразийство в своем левом проекте от прежнего состояния гуманитарной научной теории, концепта к состоянию перцепта, некой сознательной всеохватной утопии, в которой общефилософская теория дополнялась эстетикой и политическим активизмом. По своим задачам во французском контексте левое евразийство было синхронно с сюрреализмом и этнологией: коррозивная критика западного культурного порядка и предоставление альтернатив. Лично и профессионально Сувчинский был связан со многими деятелями авангарда, например с Игорем Стравинским и Андре Шеффнером — этнологом, сотрудником Трокадеро. Подробней см.: Смирнов Н. Универсализм украденный, спрятанный и возвращенный // Художественный журнал, № 106, готовится к печати. Смирнов Н. Кориолановский комплекс: предательство и верность месту // Aroundart.org. aroundart.org/2018/08/15/koriolanovskij-kompleks-predatel-stvo-i-vernost-mestu/

- Clifford J. On Ethnographic Surrealism // Comparative Studies in Society and History, 1981, October, vol. 23, № 4. P. 539−564.

- Мы используем здесь термин «этнология», который содержательно ближе к французской традиции. Однако Клиффорд в упомянутом тексте игнорирует традиции самоописания французской этнологии и использует исключительно термин «этнография» как более универсальный. Таким образом, «французская этнография» Клиффорда и есть «этнология» в нашем тексте.

- Strzygowski J. «Recherches sur les Arts Plastiques» et «Histoire de L'Art» // Documents 1, avril 1929. P. 22−26.

- Стоит учесть, что неуниверсальность и потенциальная репрессивность любых нарративов, нарративов как таковых на тот момент не была осознана. Эта работа будет проведена в 1970—1980-е при переходе к постмодерну. Сделав эту оговорку, мы можем назвать нарратив Музея человека прогрессивным.

- Мы намеренно употребляем здесь термин «Логос» в постмодернистско-традиционалистском дискурсе, в каком-то смысле воспроизводя логику постмодернистской критики универсального. Подобно тому как, например, философ Александр Дугин дает названия книгам своей серии «Ноомахия»: «Логос Франции», «Иранский Логос», «Латинский Логос», «Логос Турана» и т. д. Если сильно обобщать, то в этой логике каждая цивилизация или культура обладает своим Логосом как некой оригинальной, относительно замкнутой и самореферентной системой мышления, своей системой смыслов и их порождения, своим дискурсом. И полностью понять тот или иной Логос можно только исходя из него самого. Эта идея опять рифмуется с проектом сюрреалистов: Гийом Аполлинер еще в 1913 году грезил в поэме «Зона» о «Христосах других форм и верований» («des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance»). Что еще раз свидетельствует о протопостмодернистских «семенах» современности, щедро разбросанных в наследии сюрреалистов. Продолжая цепочку: влияние французской авангардной мысли 1920−1930-х на Александра Дугина также несомненно. Недаром авторская рубрика философа в «Литературной газете» называлась «Ацефал» — прямая отсылка к Жоржу Батаю.

- Вернакулярный район — это территория, которую выделяют в своем сознании местные жители вне зависимости от административных границ. В России вернакулярные районы развиты слабее, чем в Европе и США. Примеры вернакулярных районов — «Поморье», «Ярославщина».

- Дункан Камерон (Duncan F. Cameron) — выдающийся канадский музеолог XX века, один из лидеров новой музеологии, развивавший коммуникативное понимание музея. Из значимых текстов — «Музей: храм или форум?» (1971).

- В начале 1970-х Девали также стал крупным чиновником в дирекции музеев Франции и учредил фонд для развития экомузеев. Например, экспериментальный Музей индустриальной культуры (Écomusée du Creusot Montceau-les-Mines) был создан в 1972 году при помощи этого фонда. Впоследствии Девали занялся теоретическим обобщением музеологической теории, постфактум введя термин new museology и предложив ряд других оригинальных концепций.

- Это отражает парадоксальность возникшей ситуации постмодерна, которая предъявляет к каждой культуре требование выражать и манифестировать свою специфичность, партикулярность (частность, неуниверсальность). Вследствие чего, например, ценности, считавшиеся раньше универсальными, подобно написанным на французском гербе словам «Свобода, равенство, братство», осознавались как традиция и специфичность французской геокультуры. Производство и отстаивание универсальных категорий в таком контексте может быть осознано как частная задача некоего общества, его «бренд» на рынке геокультурных национальных идентичностей. Таким образом, универсалия одновременно и «провинциализируется» (термин постколониального теоретика Дипеша Чакрабарти), и сохраняет свой пафос и претензию на универсальность.

- См.: Kimmelman M. A Heart Of Darkness In the City Of Light// The New York Times, 2006, July. www.nytimes.com/2006/07/02/arts/design/02k… Дата обращения — 9 сентября 2018.

- Dupaigne B. The scandal of the first arts. The true history of the musée du quai Branly // Thousand and One Nights. Paris, 2006.

- Martin A. Quai Branly museum and the aesthetic of otherness // North Street Review: Arts and Visual Culture, 2011, December, vol. 15. P. 53−63. ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/nsr/article/view/260. Дата обращения — 03 сентября 2018.

- Dias N. Double erasures: rewriting the past at the Musée du quai Branly // Social Anthropology, 2008, October, № 16 (3). P. 300−311.

- Dias N. Ibid. P. 307.

- Emmanuel de Roux. Le Monde, October 10, 1990 and April 14, 2000.

- Debary O., Roustan M. A Journey to the Musée du quai Branly: The Anthropology of a Visit // Museum Anthropology, 2017, № 40, 1. P. 4−17.

- Цит. по: Arndt L. Reversing the Burden of Proof as Postcolonial Lever// 36 short stories. Paris: Betonsalon, 2017. P. 65−73. P. 66.

- См.: Heidenreich S. Freeportism as Style and Ideology: Post-Internet and Speculative Realism // e-flux Journal, 2016, March, № 71. www.e-flux.com/journal/71/60 521/freeportism-as-style-and-ideology-post-internet-and-speculative-realism-part-i/

- Колледж социологии (Le Collège de Sociologie) — кружок интеллектуалов, существовавший в Париже в 1937—1939 годах, лидерами которого были Жорж Батай, Мишель Лейрис и Роже Кайуа. Участники кружка пытались преследовать исследовательскую и деконструирующую установку по отношению к культуре, которую утеряло и официальное искусство того времени, сюрреализм в частности, и институционализированная в Музее человека официальная этнология.

- Используя термин «республиканский», мы пытаемся привести его в универсальном значении, придать ему общий, родовой смысл. Ключевым признаком республиканского является сочетание (нео)либерального курса в экономике с умеренно-консервативной риторикой отчетливо традиционалистской самоидентификации. Этот термин акцентирует ключевую связь рынка и идентичности, в том числе и политической, связь, которая упускается в термине «неолиберальный». А также тот момент, что любые значимые особенности, в том числе и революционные, встраиваются со временем в геокультурную идентичность в качестве «традиции». Также стоит понимать, что республиканская риторика на протяжении XX века мигрировала с «левого» политического фланга и сегодня гораздо чаще употребляется правоцентристами и консерваторами. При этом доминирующая сегодня в России неолиберальная повестка также может быть названа республиканской, с учетом повышенного содержания этатистской, централизованной составляющей, то есть с учетом российской традиции.