несколько пустых мыслей о музеях. что такое музей?

Представляем перевод двух текстов Роберта Смитсона — очерка «Несколько пустых мыслей о музеях» и диалога с Алланом Капроу «Что такое музей?» (1967) — где раскрывается взгляд американского художника на концепцию и современное ему положения музея. ЦЭМ выражает благодарность Holt/Smithson Foundation за возможность публикации.

Обстановка гробниц решала сразу две на первый взгляд противоположных задачи: помогала избавиться от старых вещей и сохраняла их примерно по тому же принципу, что и в наших складах, музейных хранилищах и чуланах антикваров.

Джордж Кублер. Образ времени: заметки по истории вещей

Роберт Смитсон

Несколько пустых мыслей о музеях (1967)

История — это факсимильный отпечаток событий, скрепленных ненадежными биографическими данными. История искусства менее взрывоопасна, чем любая другая, но тем быстрее она перемалывается в труху времени. История предметна, тогда как время абстрактно; оба этих искусных конструкта можно встретить в музеях, где они охватывают каждого в меру его незанятости. Музей подрывает веру в чувственные данные и разъедает восприятие фактур, на которых основываются наши ощущения. Память о «переживаниях» будто бы обещает нечто, но в результате всегда — ничто. Тому, кому довелось испытать истощение памяти, знакомо это потрясение.

Поход в музей есть перемещение от пустоты к пустоте. Галереи ведут зрителя к предметам, которые некогда именовались «картинами» и «статуями». Анахронизмы висят и торчат за каждым углом. Бессмысленные сюжеты удручают взгляд. Разнообразное ничто колеблется внутри фальшивых окон (рам), выходящих на пустоты в их подлинности. Затхлые изображения нейтрализуют восприятие человека и искажают мотивацию. Лишившись зрения и остальных чувств, ему остается только бродить среди останков Европы, чтобы в конце концов уткнуться в грандиозный обман «истории искусства недавнего прошлого». Истощение мозга приводит к истощению взгляда, ведь зрение определяет бессодержательность исходя из пустоты. Видимые объекты выпадают из глаз, подобно тяжелым предметам. Зрение лишается смысла: смотреть можно, но смысла все равно не найти. Многие пытаются замаскировать этот сбой восприятия, называя его абстракцией. Абстракция — всеобщий ноль, но ни для кого не ничто. Музеи — склепы, и, похоже, все вокруг превращается в музей. Живопись, скульптура, архитектура подошли к концу, но привычка к искусству сохраняется. Искусство погружается в грандиозную инерцию. Молчание задает доминантный аккорд. Яркие краски прикрывают бездну, скрепляющую музей. Каждый объем представляет собой сгусток застоявшегося воздуха или пространства. Предметы сминаются и выцветают. Музей простирает свои поверхности повсюду и превращается в безымянную коллекцию обобщений, которые обездвиживают взгляд.

© Estate of Robert Smithson

Перевод: Ольга Гринкруг

Что такое музей? (1967)

Беседа Аллана Капроу и Роберта Смитсона

Аллан Капроу: Раньше существовало искусство, задуманное специально для музеев, и тот факт, что музеи выглядят, как мавзолеи, на самом деле многое может объяснить в нашем прежнем отношении к искусству. Это был один из способов воздать дань умершим. Не знаю, сколько еще осталось произведений прошлого, требующих экспонирования или почитания. Но если говорить о вещах, созданных за последние несколько лет, или тех, которые появятся в ближайшем будущем, сама идея музея теряет всякий смысл. Мне хотелось бы разобраться с тем, какая среда должна окружать произведение искусства; что за работы создаются в наши дни; и где их лучше выставлять, помимо музея или его уменьшенного подобия, то есть галереи.

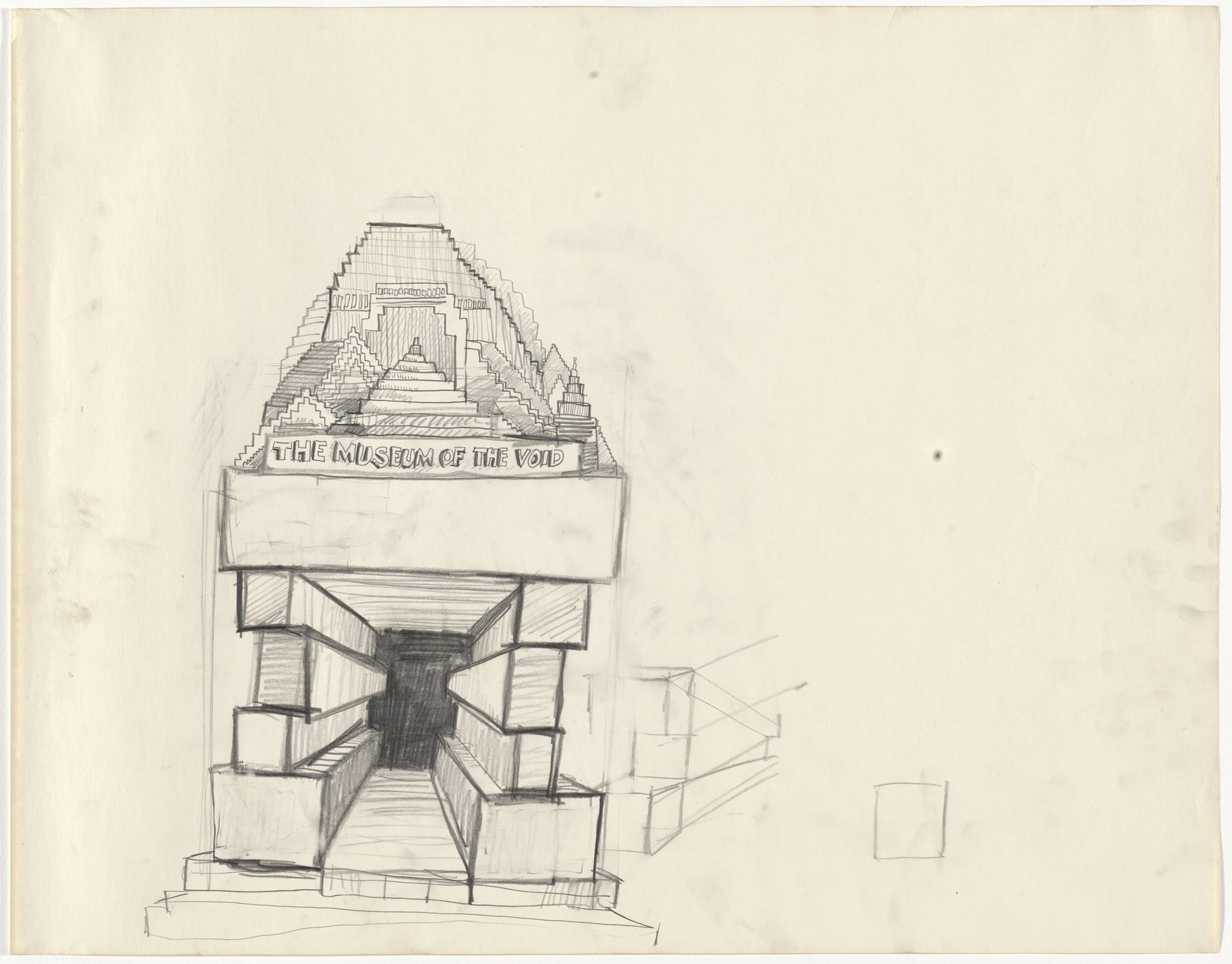

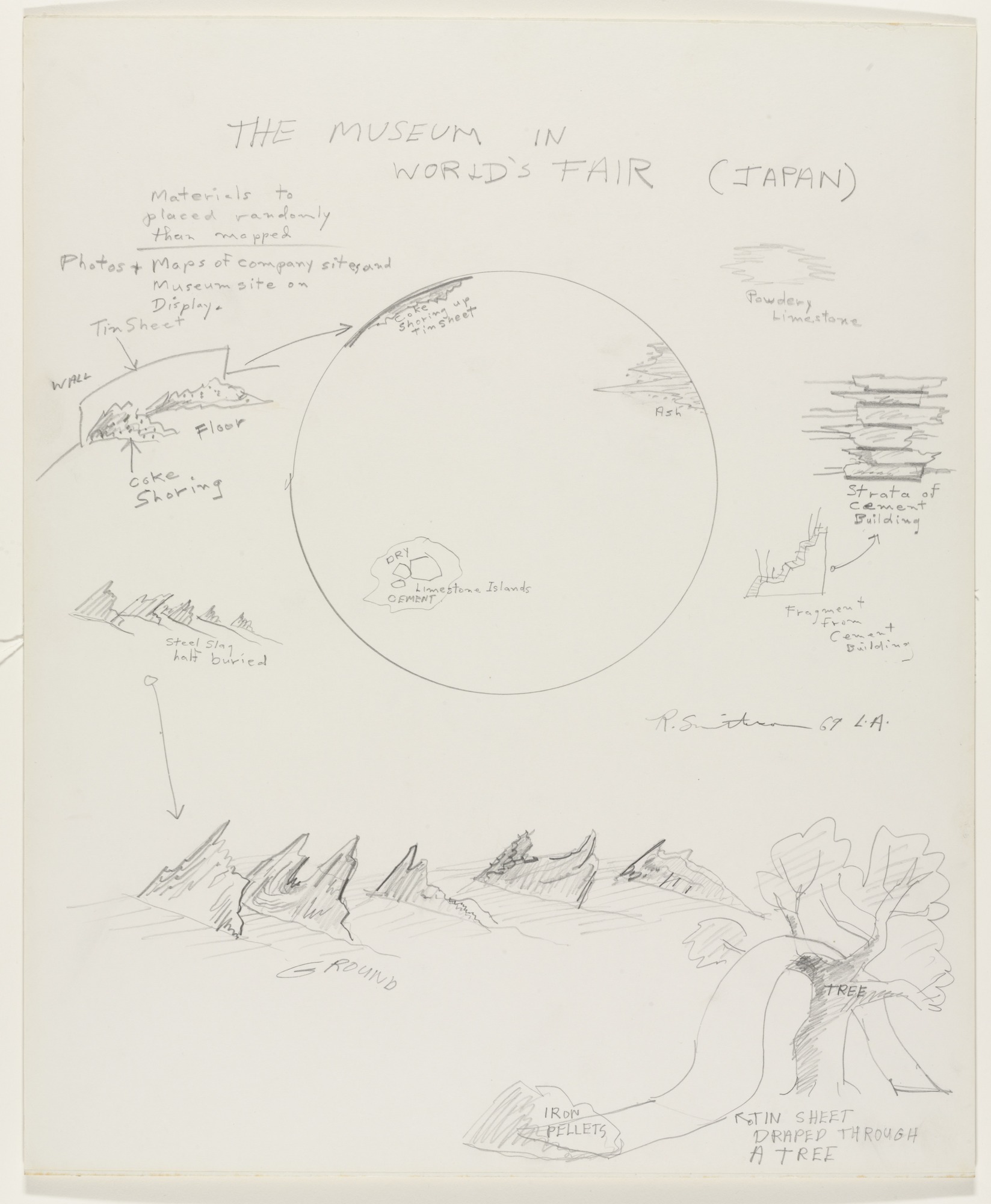

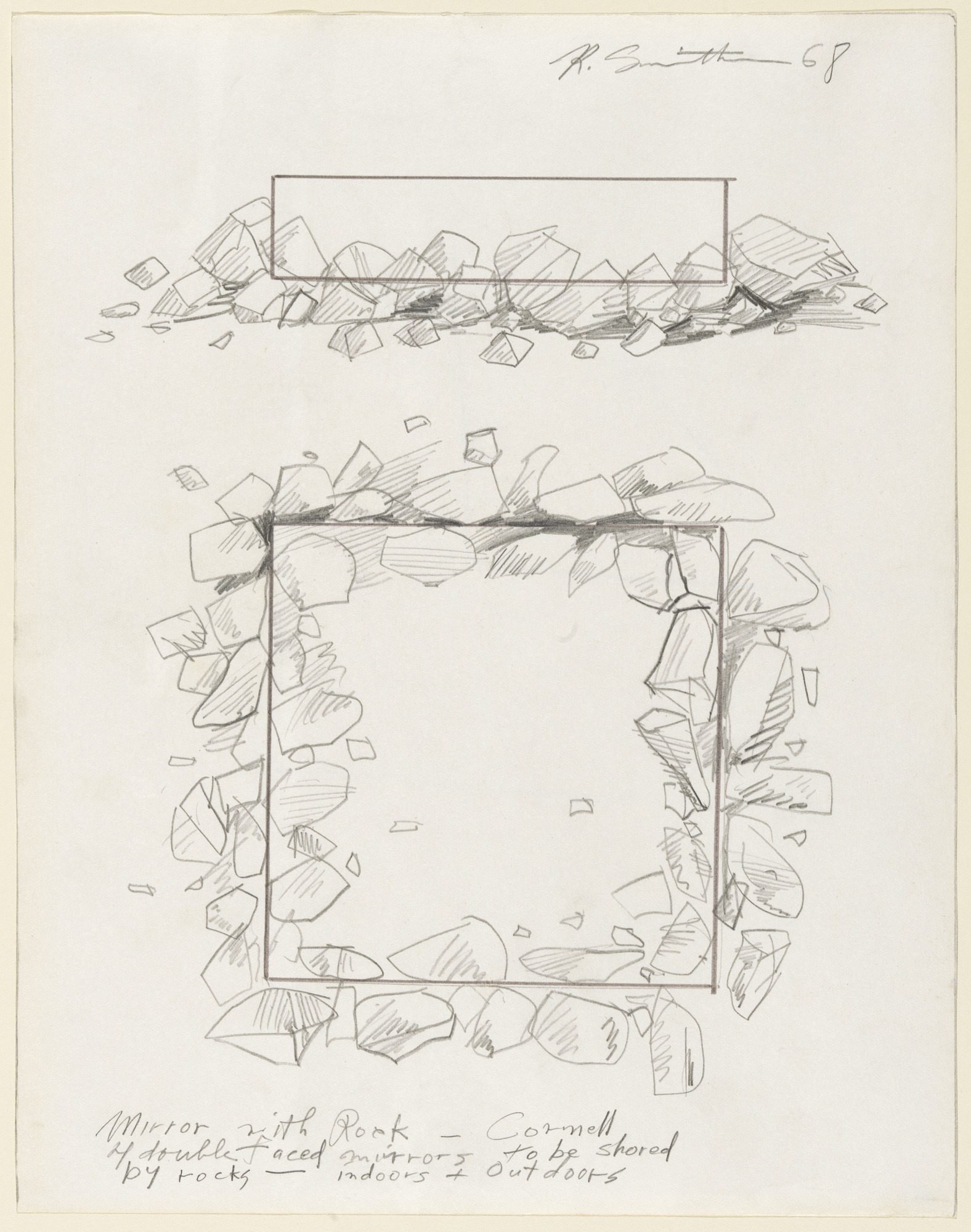

Роберт Смитсон: Что ж, как мне представляется, существует точка зрения, тяготеющая скорее к маклюэнизму, согласно которой музей выступает как нулевая структура. Но по-моему, этот нулевой характер, присущий музею, на самом деле может стать одним из его главных достоинств, остается только его осознать и подчеркнуть. Музей стремится исключить любые жизнеутверждающие проявления. Но в наши дни, похоже, происходит поворот, связанный с попыткой несколько оживить обстановку в музеях: само понимание музея начинает смещаться к особого рода развлечению. В нем становится все больше от дискотеки и все меньше и меньше от собственно искусства. Поэтому, полагаю, лучшее, что сейчас можно сказать о музеях: они действительно стремятся свести к нулю любые действия, и это одно из их главных достоинств. Вас, кажется, волнует в основном то, что происходит. Меня же — скорее то, чего не происходит: пространство между событиями, которое можно назвать зазором. Этот зазор существует в пустых, незаполненных областях и ситуациях, которые мы не замечаем. Можно вообразить музей, посвященный разного рода пустоте. Пустоту можно задать тем, как расставлены произведения искусства. Иными словами, экспозиции должны не заполнять, а опустошать залы.

Капроу: Чем дальше, тем больше музеи идут на уступки той идее, что искусство и жизнь связаны между собой. Ошибочность их восприятия в том, что они предлагают жизнь в виде консервов, эстетизированную иллюстрацию жизни. «Жизнь», помещенная в музей, подобна акту любви на кладбище. Меня увлекает идея расчистить музеи, а те из них, что спроектированы лучше всего, например Гуггенхайм, оставить в виде скульптур, как самостоятельные произведения, в них даже можно никого не пускать. Это позволит окончательно признать их роль мавзолеев. Правда, таким образом мы вытесним с рынка множество художников… Надо подумать, нет ли альтернативы в пограничных областях между жизнью и искусством, в той маргинальной, сумеречной зоне, которую вы описываете так красноречиво, — на окраинах городов, вдоль широких шоссе, окруженных скоплениями супермаркетов и торговых центров с бесконечными строительными складами и дисконт-центрами, в этом совершенно негостеприимном мире. Я имею в виду, вы могли бы вообразить себе работу в таких условиях?

Смитсон: Этот мир от меня настолько далек, что при любой вылазке туда кажется мне жутким; не будучи непосредственно погружен в него, я очаровываюсь им, но только потому, что уверен в существующей между нами дистанции, и я полностью за то, чтобы поддерживать эту дистанцию в максимальной степени. Получается, что мне интересно размышлять об этих пригородах и обочинах, но мне совершенно не хочется там жить. Речь идет скорее о времени. Это — будущее, марсианский ландшафт. Под дистанцией я подразумеваю сознательный отказ от самопроекции.

Для современной ситуации в музейном строительстве очень показателен подземный музей Филипа Джонсона, который в каком-то смысле хоронит абстрактные виды искусства в абстракции следующего уровня, так что получается отрицание отрицания. Я всемерно поддерживаю такого рода дистанцирование и отстранение и думаю, что джонсоновский проект для острова Эллис интересен тем, что стремится выпотрошить здание XIX века и превратить его в руину, которую затем, по его словам, предполагается законсервировать. Вдобавок он возводит круглую постройку, которая по сути не что иное, как закрепленная пустота. И такое ощущение, что подобная тенденция проявляется повсеместно, но пока что люди с неохотой отказываются от своих стремлений к жизнеутверждению. Они хотели бы уравновесить эти две силы. Хотя мне кажется, что отсутствие равновесия интереснее. Когда происходит хэппенинг, что-то да должно происходить. Приходится смиряться с дуализмом, который, боюсь, нарушает представления многих людей о гуманизме и единстве. Полагаю, две эти позиции, единство и дуализм, никогда не получится примирить между собой, причем обе они состоятельны, но последняя нравится мне больше в силу ее неоднозначности.

для современной ситуации в музейном строительстве очень показателен подземный музей филипа джонсона, который в каком-то смысле хоронит абстрактные виды искусства в абстракции следующего уровня, так что получается отрицание отрицания.

Капроу: Есть и другая альтернатива. Вы упоминали, что хотите поставить собственный памятник — либо на Аляске, либо в Канаде. Чем более отдаленной и труднодоступной окажется местность, тем, видимо, лучше. Правильно я понимаю?

Смитсон: Полагаю, в итоге разочарованы будут все, включая меня самого. Но и в разочаровании есть свой потенциал.

Капроу: Меня тревожит, что ни один из нас не идет до конца. Я, например, часто вынужден соглашаться на компромиссы с обществом в моих хэппенингах, а вы и ваши единомышленники, возражающие против музеев, по-прежнему в них выставляетесь.

Смитсон: Крайности могут быть обусловлены еще и тщеславием, и лично для меня тщеславие более приемлемо, чем безупречность. Любое стремление к безупречности, как мне кажется, предполагает желание чего-то достичь, как будто у искусства есть цель. Тут я скорее склонен согласиться с Флобером в том смысле, что искусство — это стремление к бесполезному, так что чем больше амбиций и тщеславия, тем лучше. Лично я не отягощен стремлением к безупречности.

По правде говоря, я ценю безразличие. Мне кажется, в нем содержится огромный эстетический потенциал. Но в большинстве своем художники далеко не безразличны — им до всего есть дело, они все стараются включить и запустить.

Капроу: Вам нравятся восковые фигуры?

Смитсон: Восковые фигуры — нет. Они слишком уж живые. Восковая фигура отсылает к жизни, так что в ней самой этой жизни слишком много. В то же время она намекает на смерть. Новые склепы должны избегать любых отсылок — и к жизни, и к смерти.

Капроу: Как Форест-Лон? [1]

Смитсон: Да, это американская традиция.

Капроу: На самом деле вы никогда не найдете желающих раскошелиться на мавзолей — памятник пустоте, увековеченное ничто, — хотя это, возможно, было бы самое поэтичное выражение ваших взглядов. Вам никогда не найти того, кто заплатит за то, чтобы Гуггенхайм пустовал целый год, хотя идея, по-моему, замечательная.

Смитсон: Думаю, вы правы. В целом это пустая затея. Но… когда-нибудь нас все-таки ждет возрождение погребального искусства.

Между прочим, наши музеи — из тех, что постарше — переполнены фрагментами, осколками и обломками европейского искусства. Они были вырваны из цельных художественных конструкций, после чего вписаны в совершенно новую систему классификации и распределены по категориям. Разделение искусства на живопись, архитектуру и скульптуру — пожалуй, одно из самых больших несчастий, которые случились. Теперь все эти категории расщепляются на более мелкие подкатегории, и нас захлестывает настоящая лавина категорий. Существует около сорока разновидностей формализма и более сотни различных видов экспрессионизма. Музеи оказываются просто парализованы, но, судя по всему, не готовы с этим смириться, так что они порождают миф о деятельности, миф о переживаниях, ведутся даже разговоры об интересных пространствах. Они придумывают увлекательные пространства и прочие штуки. Но мне лично увлекательных пространств никогда не попадалось. Понятия не имею, что такое пространство. Хотя бесполезность самого музея меня радует.

Капроу: Однако в каком-то смысле он на наших глазах переходит от бесполезности к целесообразности?

Смитсон: Практическая польза несовместима с искусством.

Карпоу: К образовательной деятельности, например. А с другой стороны, парадоксальным образом он смещается от истинной полноты к фарсу. Постольку, поскольку смысл существования музея — эстетический (косметический), его восприятие полноты аристократично: он стремится собрать все «правильные» предметы и идеи под одной крышей, чтобы они не растратились впустую и не выродились на улице. Он предполагает умственное обогащение. То есть высший класс (с его соблазнами) подразумевается самой идеей музея, хотят того музейные управляющие или нет, что абсолютно никак не связано с текущей повесткой. Я как-то писал, что мы живем в стране более-менее культурных полукровок. Моей полноте и вашему ничто невозможно придать никакой статус.

Смитсон: Вы затронули очень интересную тему. Как кажется, искусство в целом всегда тем или иным способом подвергает сомнению смыслы и ценности. А людям, как кажется, очень важно найти смысл, приписать ценность. Так мы приходим к бесчисленным градациям ценности либо отсутствия ценности, которые свидетельствуют о всевозможных расстройствах, надломах, помрачениях. Но я, на самом деле, совершенно не забочусь о том, чтобы верно упорядочить эти ценности или, делая что-то, приблизиться к идеалу. По-моему, все и так нормально, безотносительно любой степени хорошего или плохого. Категории «хорошего» и «плохого» в искусстве связаны с товарно-денежной системой ценностей.

Капроу: Как я уже упоминал, вам приходится сталкиваться с общественным давлением, которое сложно совместить с вашими идеями. Сегодня галереи и музеи по-прежнему остаются главными силами, «рынком сбыта» для всего, что делают художники. А поскольку университеты и федеральные образовательные программы финансируют культуру посредством строительства все новых и новых музеев, на наших глазах разворачивается целая система современного меценатства. Поэтому ваша работа с «устроителями выставок», вне зависимости от их благих намерений, обречена на поражение, как бы вы сами ни представляли не-ценность вашей деятельности. Пусть даже вы утверждаете, что она не хороша и не плоха, но кураторы и посредники, которые ее присваивают, которые поддерживают вас лично, будут утверждать или подразумевать противоположное, используя ваши работы.

Смитсон: Современное меценатство все более становится делом общественным и все менее — частным. «Хороший» и «плохой» — моральные категории. А нам нужны категории эстетические.

Капроу: Тогда вам не остается ничего, кроме как относиться ко всему с иронией: положение навязывает вам как минимум скептицизм. Вам не остается ничего, кроме как превратиться в философа-пройдоху, человека с легкой улыбкой на губах, чьи действия неизменно обозначаются курсивом.

Смитсон: Полагаю, юмор — чрезвычайно интересная тема. Американскому характеру несвойственно разнообразие родов юмора. Пожалуй, связывать искусство с юмором — вообще не в американском характере. Юмор — это несерьезно. Многие важнейшие работы по сути своей почти смешны. Чем скучнее и тупее, тем больше в них специфического юмора. А вся идея мавзолея лично мне кажется очень юмористичной.

Капроу:Наше сравнение музея Гуггенхайма — как метафорического кишечника — с тем, что вы называете «системой выведения отходов», в этом смысле очень уместно. Но получается всего лишь очередное оправдание музейного человека, музейного специалиста по связям с общественностью, музейного критика. Только вместо предельной серьезности здесь наивысшая степень юмора.

Смитсон: Предельная серьезность и высочайший юмор — это одно и то же.

Капроу: И тем не менее, как только вы начинаете работать внутри культурного контекста, будь то контекст определенного течения в искусстве и критике либо физический контекст музея или галереи, вы автоматически сводите свою неопределенную идентичность к чему-то определенному. Кто-нибудь назначает ей имя исходя из еще одной категории, скорее всего — вариации одной из старых, и тем самым продолжает генеалогическую линию, цепочку родства, на которой держится авторитет всей системы. Любая новизна заканчивает тем, что оправдывается историей. Так что ваша позиция глубоко иронична.

Смитсон: Я бы сказал, что в ней заложено противоречивое видение вещей. В общем и целом это позиция, которая ничего не утверждает. Но я считаю, пытаться сходу отстаивать какую-то точку зрения значит свести на нет любые другие вероятные возможности. Чем больше смыслов, тем лучше, в идеале хорошо бы иметь в виду бесконечное количество точек зрения.

Капроу: Эта статья сама по себе иронична, поскольку существует внутри культурного контекста, в частности — внутри контекста художественного журнала, и получает смысл исключительно в рамках заданного контекста. Я-то в последнее время считаю, что есть только два пути отсюда: либо тот, который подразумевает максимальную инертность, — его я называю искусством «идей», только обсуждаемым тогда и сейчас, но никогда не доходящим до воплощения. Второй выход состоит в максимально активной и последовательной деятельности, эстетическая ценность которой может быть сомнительной; она максимально дистанцируется от культурных институций. Момент, когда мы отходим от двух этих крайностей, чреват повешением (в музее).

© Estate of Robert Smithson

Перевод: Ольга Гринкруг