перформанс «clap» коллектива objective spectacle: акустический мозговой штурм и атавизм «да»

Можно ли представить себе перформанс, всё содержание которого заключается в том, что 24 человека стоят на сцене и хлопают в течение одного часа? Аплодисменты – пунктуационный знак в театре, означающий завершенность; они обозначают границы конвенциональной рамки театра как такового, – и это единственный сюжет перформанса CLAP («Хлопок») (2016–2019) авторства берлинского коллектива Objective Spectacle. В этой статье я исследую то, как перформативная сила, присущая зрелищному акту оценивания – аплодисментам – разворачивается в перформансе CLAP.

Этот перформанс представляет собой сплав эклектичных элементов, почти что акустический мозговой штурм. Бурные рукоплескания, которые могли бы исходить от «спортивных болельщиков», переходят в звук немилосердно барабанящего в окна ливня и, постепенно затихая, в конце концов распространяются, как стук последних капель дождя. Непрерывное, закольцованное чередование различных текстур аплодисментов позволяет вовлечь аудиторию в игру, полную неопределенности, саспенса, смутных, двойственных ожиданий, коллективной динамики, манипуляции и внушения. Каждый аплодирующий ведет себя особым образом в плане позы, физического рисунка хлопанья: некоторые судорожно, всем телом включаются в аплодисменты, другие держатся более скованно. Некоторые внешне совершенно не вовлечены в происходящее и аплодируют как будто нехотя, из-под палки. Другие выглядят так, как будто полностью выложились и уже достаточно похлопали. Аплодирующие превращаются в микро-сообщество, временную социально-политическую единицу, члены которой влияют на реакции друг друга в диапазоне от первобытных, неистовых рукоплесканий, напоминающих бурные овации членов культа, до сдержанных, формальных хлопков; от проявлений бездумного «стадного инстинкта» аффирмативной культуры до изнеможения после коллективной формы эйфории.

Начиная с 1830-х годов, когда профессиональных хлопающих – «клакеров» – нанимали в парижские театры и оперу для того, чтобы побуждать публику более тепло принимать спектакль, аплодисменты, на первый взгляд, служили ритуальным выражением зрительской реакции на представление. Но что происходит, когда реакция аудитории на представление возводится в ранг представления как такового, сама становится представлением?

Звуковой мозговой штурм и атавизм «да»

В начале перформанса CLAP 24 исполнителя одновременно входят в зал, пока реальная публика так же беззаботно занимает свои места. После того, как 24 исполнителя рассаживаются на четырех ярусах трибуны, рассказчик отходит в сторону и сверхъестественно спокойным голосом обращается к аудитории: «Хочу попросить вас вспомнить, когда вы впервые аплодировали. Это непросто. Или можете подумать о том, когда вы хлопали последний раз, – это проще. Мы могли бы даже вспомнить ощущение, которое появляется перед тем, как собираешься начать хлопать. Когда только поднимаешь руку. Ты спрашиваешь себя, можно ли нарушить тишину? […] Возможно, в воздухе разлито напряжение. Можно попробовать вспомнить ощущение воздуха на коже, на пальцах».

Свет гаснет, повествование растворяется, ему на смену приходит единственный хлопок, напоминающий зловещий звук тиканья гигантских часов. Театр погружается в кромешную тьму, и исполнители вскоре взрываются бурными и продолжительными овациями, перемежаемыми поощрительными выкриками и криками «Браво!». Аплодисменты и восторженные возгласы продолжаются еще четыре минуты в полной темноте, постепенно стихая, и в конце концов превращаются в смешение разнообразных звуков: вздохов, посвистывания, бормотания и обрывков шепота. Все это напоминает что-то среднее между тем, как звучит человек, подражающий полному энергии запыхавшемуся щенку, и как он звучит, пытаясь сдерживать свой смех и не умея подавить его искаженные обрывки, прорывающиеся резкими взрывами.

После шести минут кромешной темноты в зал возвращается свет, и группа из 24 исполнителей снова принимается хлопать, при этом у нескольких закрыты глаза. Постепенно аплодисменты замедляются, пока не наступает полная тишина и исполнители не становятся полностью неподвижны, глядя прямо в зал на публику, в то время как на заднем плане раздается слабый звук, похожий на щелканье проходящей сквозь аппарат телеграфной ленты. Проходит около минуты в полном молчании, и один мужчина начинает хлопать. Затем к нему медленно присоединяется другой, затем еще два, и три, и пять, – и вскоре вся группа снова энергично аплодирует. Этот раунд аплодисментов в конце концов замолкает через несколько минут, все меньше и меньше людей продолжают хлопать, и, наконец, мы снова оказываемся в полной тишине, – все полностью замирает. В этот момент начинает казаться, что исполнители пристально смотрят какую-то программу или выступление, потому что они глядят прямо перед собой и начинают хохотать. Некоторые практически падают со стула от смеха, другие бьют своих соседей по спине, чтобы разделить веселье момента, один человек вынужден встать с места, потому что буквально надрывает себе живот от смеха.

Как будто при déjà vu или во сне, поставленном на бесконечную закольцованную перемотку, один из исполнителей снова начинает хлопать. Хлопки учащаются, их шум и частота удваиваются, и через минуту уже все исполнители взрываются аплодисментами и восторженными выкриками. Впервые за все время перформанса все принимающие в нем участие люди вскакивают со своих мест, хлопая и бурно выражая свой энтузиазм. Разные люди ведут себя и держатся по-разному в плане позы и языка тела. Одна из женщин с длинной темной косой держится и хлопает очень сдержанно, даже, можно подумать, неохотно. Другая женщина в мини-юбке с кринолином очень бурно реагирует на происходящее, то и дело вскакивая с места во время аплодисментов, переступает с одной ноги на другую, почти как боксер, готовящийся вступить в бой. Упомянем и клишированно гетеро-нормативного мужчину, который держится прямо и уверенно, всем своим телом и манерой иллюстрируя признаки маскулинного «парня». Другой мужчина, хлопая в ладоши, покачивает головой то вперед, то назад, как будто под музыку, которую слушает в (воображаемых) наушниках. Еще есть две женщины, которые, хлопая, радостно подпрыгивают в унисон, эдакий человеческий эквивалент взрывающегося попкорна. Из всех хлопающих эти две женщины воплощают собой самый раскованный и безоглядный тип аплодисментов, который к тому же сопровождается звуком чудовищно громко топающих по трибунам ног, что, кажется, призвано создать ощущение полного светопреставления. Затем зал снова погружается в полную тьму (сейчас мы примерно на середине представления).

В этот момент возвращается рассказчик (единственное пятно света на темной сцене – свет направленной на него рампы) и говорит своим ложно-успокаивающим голосом: «Есть столько причин для того, чтобы аплодировать. Например, встающее солнце в деревне. Рождение, новорожденные. Важные персоны, суперзвезды, вроде Майкла Джексона / Майкла Джордана, Трампа, Хилари, Барака. Но и нормальные, обыкновенные люди тоже». Затем он начинает перечислять имена каждого из 24 хлопающих, и они по очереди выходят в круг света и хлопают друг другу. Может быть, из-за единственного красного луча, освещающего темноту, и металлического, промышленного звука, раздающегося на фоне, эта часть представления производит несколько жутковатое впечатление, чем-то смахивая на полуночную церемонию посвящения в какую-нибудь секту. Аплодисменты вскоре синхронизируются и переходят в «хлопание в такт» (фоном пульсирует дискотечный бит).

В конце концов рассказчик спрашивает (с преувеличенным воодушевлением, как ведущий телевизионного игрового шоу): «Вы готовы?» – и начинает обратный отсчет от десяти до нуля. Когда он доходит до нуля, свет в зале гаснет, и в полной темноте раздаются аплодисменты, которые длятся девять минут. Примерно через две минуты аплодисменты начинают трансформироваться в нечто, напоминающее звук игры в ладушки или, может быть, даже топот лошадиных копыт на мостовой, смешанный с чем-то похожим на легкий стук капель дождя.

Мы все еще в абсолютной темноте, в зале не горит свет, но теперь мы слышим знакомый грохот и треск фейерверков. Снова начинаются хлопки, но на сей раз это самый срежиссированный, постановочный раунд аплодисментов, который нам до текущего момента довелось наблюдать. Иногда сидящие на сцене хлопают по три раза, иногда – четыре на четыре, создавая подобие кода Морзе или звуковые / ритмические иероглифы, посредством которых они пытаются передать некое эзотерическое сообщение. (Как зритель, я чувствовала, будто должна расшифровать паттерн хлопанья, потому что в хлопанье не было ничего случайного, оно явно подчинялось какой-то закономерности). Казалось, хлопанье постепенно консолидировалось, хлопающие собирались в группу: сначала начинали хлопать один или два человека, затем сразу несколько, их аплодисменты ускорялись, следом наступал черед «массового действа», множество людей хлопали одновременно, а потом все внезапно прекращалось. Аплодисменты показались мне практически эквивалентом – звуковым эквивалентом – спринта-забега нескольких бегунов, которые стремительно двигаются рывками, затем внезапно останавливаются на несколько секунд, чтобы подождать отстающих (поскольку каждый бегун финиширует пусть с минимальным, но отрывом или отставанием от остальных), а затем снова набирают скорость. (Все это время можно было слышать фоном отдельные ноты ревущей виолончели в сопровождении звука необъяснимого происхождения, который можно приблизительно описать как мычание агонизирующей коровы.) После нескольких минут этих судорожных, порывистых приступов аплодисментов и их резкого окончания хлопки, кажется, входят в некое заданное русло, нащупывают направление, когда воля, содержащаяся в каждом из них, уступает негласному коллективному соглашению, и разрозненные хлопки решительно и уверенно консолидируются в единую согласную овацию, звучащую в унисон. Эта единая согласная овация начинается медленно, постепенно набирая скорость по мере того, как звуки фейерверков становятся все громче и настойчивее.

Театр был все еще погружен в темноту, если не считать шести небольших источников света за сценой, позволяющих разглядеть невнятные контуры людей. Все 24 исполнителя теперь были на сцене и исступленно хлопали в ладоши в полусумраке, одновременно прыгая в унисон через всю сцену справа налево и слева направо. Казалось, что в них вселилась какая-то внешняя, непреодолимая сила, напоминая мистику кружения суфийских дервишей, крутящихся вокруг своей оси по много часов и забывших обо всем внешнем вокруг, как и о том, что думает об их движениях наблюдатель.

Доппельгангеры, зеркала и пустые музеи

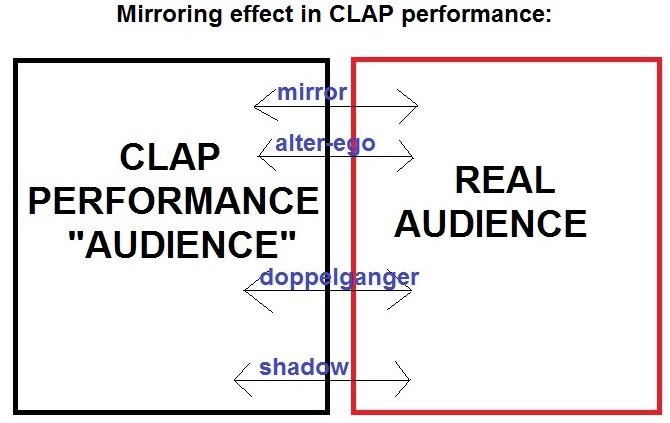

Этот перформанс заставил меня вспомнить инсталляцию «Пустой музей» авторства Ильи и Эмилии Кабаковых, которая состояла из пустой комнаты, представлявшей собой лишь пустой контейнер или пустую физическую структуру, в которой обычно демонстрируется искусство. Схожим образом, проект CLAP отказывается являть нам конвенциональное содержимое, в частности содержание театрального представления: в нем нет ни диалога, ни развития повествования, ни развития характеров героев, ни самих актеров, ни сюжета, ни декораций. Вместо всего этого мы видим обнажение структурных приемов, структурных конвенций, которые определяют само представление: аплодисменты. Публика становится двойником, doppelgänger, зеркальным отражением хлопающих на сцене, напоминающих двойное присутствие в описании зеркала как гетеротопии в лекции Мишеля Фуко «О других пространствах: утопии и гетеротопии»: «Поскольку эти места были абсолютно иными, нежели все места, которые они отражают и о которых говорят, я назову их, в противоположность утопиям, гетеротопиями; и я полагаю, что в промежутке между утопиями и этими абсолютно иными местоположениями, располагается своего рода смешанный, срединный опыт, коим является зеркало. Зеркало в конечном счете есть утопия, поскольку это место без места. В зеркале я вижу себя там, где меня нет, в нереальном пространстве, виртуально открывающемся за поверхностью; я вон там, там, где меня нет; своего рода тень доставляет мне мою собственную видимость, которая позволяет мне смотреть туда, где я отсутствую: утопия зеркала. Но это еще и гетеротопия в той мере, в которой зеркало реально существует и где оно производит своеобразное обратное воздействие на занимаемое мною место; именно исходя из данных зеркала, я обнаруживаю, что отсутствую на месте, где нахожусь, потому что вижу себя в зеркале». [ 1 ] 1. М. Фуко. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. Перевод с французского С. Офертаса. Москва: Праксис, 2006. С. 196.

Это «обратное воздействие», о котором говорит Фуко, относится к возможности видеть себя в том месте, в котором вы отсутствуете (этим свойством Фуко наделяет гетеротопию-как-зеркало), и именно оно до некоторой степени материализуется в перформансе CLAP. После того, как зритель приходит в театр и усаживается на свое место (параллельно с 24 исполнителями на сцене, которые тоже приходят и рассаживаются на свои места ровно в это же самое время), есть мгновение тишины, когда два тела публики – «настоящая» аудитория и перформативная аудитория – просто сидят в молчании, уставившись друг на друга. В этот момент я почувствовала загадочное неудобство, неловкость, но не могла объяснить, в чем тут дело. Впоследствии я поняла, что причина этого неудобства, неловкости заключалась в том, что исполнители на сцене смотрели на нас, публику, не так, как обычно научены это делать артисты, просто уставляясь будто бы в пустоту и смотря мимо людей, сквозь них. Нет, напротив, они разглядывали нас, конкретных людей, как будто узнали нас, и в этом было что-то смутно или неожиданно конфронтационное. Как будто бы мы, все те, кто был частью «настоящей» публики, неожиданно потеряли нашу анонимность. Я не понимала, что мне следует чувствовать: должна я радоваться или негодовать, испытывать облегчение, раздражение, ощущение угрозы, – или же мне вообще не нужно чувствовать ничего особенного по поводу утраты моей анонимности как члена аудитории?

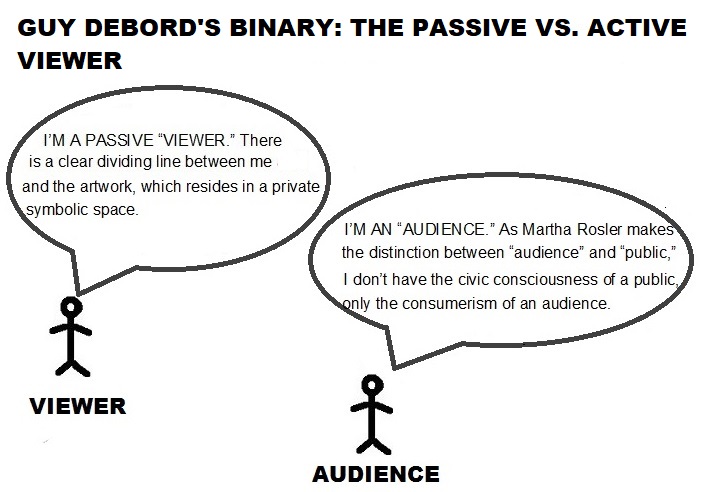

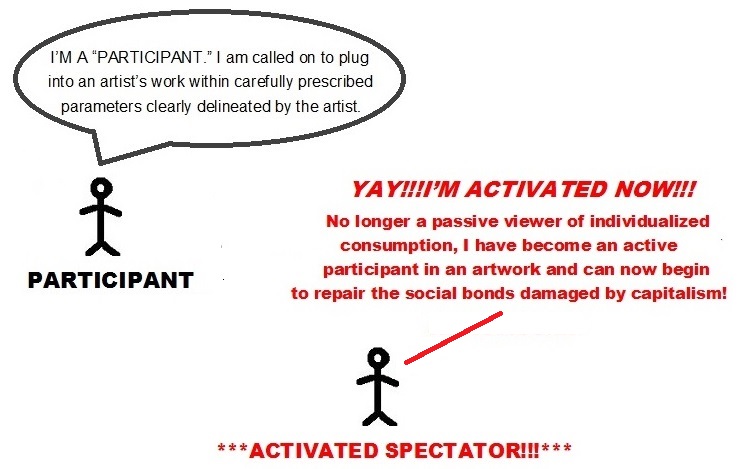

Принимая во внимание неявную роль, которую публика играет в структуре перформанса CLAP, тут же возникает вопрос, является ли этот перформанс формой «партиципаторного искусства»? Партиципаторное искусство требует участия аудитории для того, чтобы «активироваться» как произведение искусства. Важнейшее место в идеологии, стоящей за партиципаторным искусством, играет риторика активного зрителя – в противовес пассивному зрителю. Риторика активного зрителя восходит к главной работе Ги Дебора «Общество спектакля», в которой Дебор обрушивается с суровой критикой на подчиненность общества «спектаклю» и раболепие перед ним. («Спектакль есть капитал на той стадии накопления, когда он становится образом».) [ 2 ] 2. Г. Дебор. Общество спектакля. Перевод с французского С. Офертаса и М. Якубович. М.: Логос (Радек), 2000. С. 31. Она насыщена эмансипаторными ожиданиями, призванными противостоять атомизированному обществу, ставшему бесчувственным из-за индивидуального потребления. Почти манихейская дихотомия «активного» и «пассивного» зрителя, предложенная Дебором, отмечена неявным, подспудным героизмом «активного зрителя», способного избежать отчуждения, ложного сознания и обрести автономность.

Однако теории интерпассивности и интерпассивного зрителя (предложенные, например, Робертом Пфаллером и Славоем Жижеком) подрывают деборовскую бинарность «активного зрителя как хорошего» и «пассивного зрителя как плохого». Интерпассивное зрительство не является ни плохим, ни хорошим. Оно обозначает ситуации, в которых мы отдаем свою пассивность – то есть когда наш пассивный опыт может быть делегирован, перенесен или исполнен через другого человека. Среди примеров интерпассивности можно упомянуть греческий хор, который артикулирует и исполняет наши самые потаенные мысли; профессиональных плакальщиц, нанятых для того, чтобы публично оплакивать покойного на похоронах; и фетиш, при помощи которого мы переносим власть и субъектность (agency) на объект, который служит заменой наших чаяний и желаний. Если «пассивный зритель» Дебора как субъект был заворожен зрелищем, спектаклем, а его «активный зритель» был в состоянии вмешаться в коррумпированное «общество спектакля», интерпассивность представляет собой критическое отрицание проекта субъективизации как такового. Интерпассивность есть форма наблюдения, созерцания, зрительства, которая включает в себя объект-посредник, прокси, внешнего агента, чтобы испытать что-то за тебя, – и этот посредник-прокси может быть объектом, человеком или какой-то формой деятельности. Перенос (трансференция), вытеснение, прокси, расколотые субъективности и фетиш – центральные концепции теории интерпассивного зрительства. Таким образом теория интерпассивности Роберта Пфаллера усложняет, отрицает или нейтрализует, делая пережитком прошлого, деборовскую риторику «активного в противовес пассивному» зрительства, главенствовавшую в значительной доле партиципаторного и социально ангажированного (визуального) искусства с 1968 года.

Итак, теория интерпассивности Пфаллера квирит упрощенческую риторику Дебора, в которой противопоставляются активный и пассивный зрители. Деборовская теория обладает отродоксальностью «натуральности» (гетеросексуальности) в том смысле, что строится на предпосылке сверхдетерминированной, схематичной бинарной конструкции активного зрителя в противовес пассивному, аналогичной дихотомии «хорошего копа / плохого копа», аналогичной гетеронормативности как эпистемологическому режиму, основанному на манихейской дихотомии (мужчина против женщины), лишенной нюансов, тонкости, градаций или наложений противоположных полюсов. Теория Пфаллера – квирная в том смысле, что усложняет, размывает или делает устаревшей слишком упрощенные бинарные разделения и схематические категоризации. Кроме этого, деборовская риторика пассивного / активного зрителя «натуральна» (гетеронормативна) еще и в том смысле, что ее все воспринимают как данность, как само собой разумеющееся, не подвергая никаким сомнениям, как принимают превалирующую идеологию: это укоренившийся режим, который в настоящее время обладает властью и могуществом. Идея превосходства «активного зрителя» над «пассивным», которую можно вывести из работы Дебора, – это и есть воспринимаемое на веру без доказательств допущение, укорененное (если не сказать разжигающее) в бесконечных следующих друг за другом волнах художественных течений, от ситуационистов до Fluxus, от эстетики взаимоотношений и «социальной практики» (социально ангажированного искусства) до создания Программы независимого обучения Уитни (ISP) на базе Музея американского искусства Уитни. Это программа представляла собой невероятно влиятельную марксистскую пара-академическую программу, открытую в Нью-Йорке в 1968 году для художников и теоретиков визуальных искусств, выпускниками которой стали выдающиеся имена, вошедшие в канон концептуального искусства и институциональной критики последних 50 лет американского (главным образом) искусства. Среди них были Дженни Хольцер, Андреа Фрейзер, Марк Дион, Гленн Лигон, Грант Кестер, Грегг Бордовиц, Феликс Гонзалес-Торрес, Шэрон Хейс, Эмили Джасир, Мивон Квон, Мария Линд, Хелен Молесуорт и множество других. [ 3 ] 3. Independent Study Program: 50 Years. Whitney Museum of Art, New York, 2008 (URL: https://whitney.org/uploads/generic_file/file/142/40yrsISPbook.pdf). Мысль о том, что «активный зритель» превосходит «пассивного зрителя», глубоко укоренена в определенном сегменте художественного мира. В то же самое время интерпассивность – маргинализированный неудачник (влияние интерпассивности как теории весьма ограничено). Еще одно обстоятельство, делающее интерпассивность «квирной», – тот факт, что гомосексуал понимает расщепленную субъективность так, как гетеросексуалу ее никогда не понять. Гетеросексуальный человек не может представить себе, что значит постоянно быть раздираемым конфликтом между собственным публичным образом и частным «я» так, как гомосексуал. Само понятие разделенной субъективности – субъективности, раскол которой парадоксальным образом направлен против самой себя, – резонирует, даже репрезентирует квир-субъективность так, как не репрезентирует субъективность гетеросексуала.

Я ставлю вопрос о том, можно ли считать CLAP примером партиципаторного искусства из-за того, как и чем этот перформанс оканчивается. В финале каждый из 24 участников по очереди раскланивается, а затем, стоя на сцене, хлопает вместе с настоящей публикой. Я спросила создателя перформанса, считает ли он, что окончание – тот момент, когда настоящая аудитория и исполнители хлопают вместе, – тоже является частью перформанса, и он ответил утвердительно. Можно сказать, что перформанс оканчивается оргией совместной овации, когда зрители присоединяются к хлопающим собственными аплодисментами (и в этом смысле эта работа практически имеет партиципаторный элемент, находится на грани партиципаторности). Более того, подспудно аудитория невольно участвует в перформансе просто самим фактом нахождения на своих местах в зале и тем, что служит зеркальным изображением, которое в свою очередь отражают на сцене 24 исполнителя.

В той мере, в которой CLAP обладает элементом партиципаторности, очевидно, что он не основывается и не работает на риторике Дебора, противопоставляющей активного и пассивного зрителя. Им не управляют бинарные разделения или морализаторские критерии, на которых строятся иерархии зрителей, помещающие один тип выше или ниже другого (как предполагает деборовская логика). Напротив, теория интерпассивности объясняет его куда лучше. Исполнители на сцене как будто узурпируют роль аудитории, беря на себя задачу аплодировать. Получается, что, хлопая целый час, исполнители снимают с настоящей публики необходимость хлопать, поскольку эта ответственность была делегирована клакерам на сцене. Интересно отметить, что CLAP опирается на сценические конвенции с тем, чтобы ниспровергнуть эти самые конвенции. Например, если бы точно такое же представление проходило в белом кубе галерейного контекста, оно утратило бы свою остроту. В белом кубе галереи зрители вольны приходить и уходить, когда пожелают, они не обязаны досматривать перформанс от начала и до конца, а кроме того, зрители могут даже разговаривать друг с другом во время представления. Более того, в галерее зрители не рассажены в заранее подготовленном формате, как это происходит в театре. В рамках перформанса CLAP настоящая аудитория подчиняется конвенциям театра, поэтому зрители должны занять кресла, заранее расставленные рядами определенным образом, при этом они обязательно должны быть обращены к сцене лицом. Обычно ожидается, что зрители будут досматривать представление до конца и будут оставаться в зале на всем протяжении действа. Нужно соблюдать тишину – без соблюдения этих конвенций и правил у перформанса CLAP не останется ничего, чему он мог бы быть зеркальным отражением. Именно потому, что мы в зале делаем ровно то же самое, что и исполнители на сцене – сидим в рядах кресел, в молчании уставившись прямо перед собой, а в конце концов начинаем аплодировать, – эта работа может черпать свою мощь и силу из этого отзеркаливания. Не будь этого, CLAP не смог бы создать этот необыкновенный зеркальный эффект, который позволяет публике столкнуться лицом к лицу с очевидной и недвусмысленной простотой своего полного двойника на сцене. Принимая во внимание, что мы приходим на представление, имея определенную ментальную архитектуру (мы готовы определенным образом усесться в кресла, готовы тихо наблюдать происходящее на сцене, готовы аплодировать, реагируя на представление), сам факт того, что эта последовательность негласных ритуалов теперь оказывается направлена на нас, против нас и что мы должны просто наблюдать ее на сцене, становится болезненным уколом когнитивного диссонанса. Если теперь люди на сцене делают то, что обычно делаем мы, зрители, то какая роль остается у нас?

В своей статье 1917 года под названием «Искусство как прием» российский и советский теоретик литературы Виктор Шкловский анализирует понятие «остранения». «Остранение», по мысли Шкловского, – это литературный прием, призванный замедлить восприятие предмета читателем, сделать объект восприятия новым, странным, незнакомым и неузнаваемым. Остранение – акт подчинения сознания состоянию радикальной неготовности, выбрасывающий читателя из проторенной колеи привычного, автоматического восприятия, внезапно делающий что-то обыденное и обыкновенное совершенно незнакомым. Шкловский начинает свое эссе с описания того, как со временем восприятие превращается в рутинную привычку, лишенную жизненной силы и воодушевления: «Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки; если кто вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, то согласится с нами». [ 4 ] 4. В. Шкловский. О теории прозы. М.: Издательство «Федерация», 1929. С. 11–12.

Шкловский называет это явление «автоматизацией» и утверждает, что цель искусства состоит в том, чтобы сделать предметы снова «незнакомыми», «странными»: «Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны. “Если целая сложная жизнь многих проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была.” И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно». [ 5 ] 5. Там же. С. 13.

В приведенном выше абзаце мысль Шкловского раскладывается на двухчастную эпистемологию – сферу «воспринимаемого», с одной стороны, и сферу «знакомого» с другой. Кажется, для Шкловского это взаимоисключающие категории. В вышеупомянутом абзаце мы видим, как Шкловский говорит о сфере «знакомого» почти уничижительно, как об утрате чувствительности практически до состояния «бессознательности», так что начинает казаться, что мы никогда и не жили нашу собственную жизнь. Из всего вышесказанного можно заключить, что Шкловский чуть ли не приравнивает сферу «знакомого» к типу ложного сознания, которое необходимо проткнуть или пробудить при помощи сферы «воспринимаемого». Шкловский называет прием «затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия», остранением: «Теперь, выяснив характер этого приема, постараемся, приблизительно, определить границы его применения. Я лично считаю, что остранение есть почти везде, где есть образ. <…> [О]браз не есть постоянное подлежащее при изменяющихся сказуемых. Целью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание “виденья” его, а не “узнаванья”». [ 6 ] 6. Там же. С. 17–18.

Для Шкловского целью остранения является нарушение, устранение автоматизированного восприятия: «…мы везде встретимся с тем же признаком художественного: с тем, что оно нарочито создано для выведенного из автоматизма восприятия, и с тем, что в нем видение его представляет цель творца и оно “искусственно” создано так, что восприятие на нем задерживается и достигает возможно высокой своей силы и длительности, причем вещь воспринимается не в своей пространственности, а, так сказать, в своей непрерывности. Этим условиям и удовлетворяет “поэтический язык”. [ 7 ] 7. Там же. С. 21.

Вероятно, можно увидеть в перфомансе CLAP гигантский проект остранения. Последовательно вплетая нас в гигантское лоскутное одеяло различных типов и типологий аплодисментов, а затем снова и снова выбрасывая нас из него, перфоманс CLAP функционирует практически как мысленная полоса препятствий, которую мы должны преодолеть, как своего рода тренировка. Не стоит думать, что это «легкая» работа и зрителю не составляет труда преодолеть ее из начала в конец. Мне лично CLAP напомнил знаменитую пьесу «4′33″» Кейджа 1952 года, при исполнении которой художник сидит перед своим роялем на протяжении четырех минут и 33 секунд в полной тишине, не извлекая из инструмента ни звука. CLAP также испытывает терпение публики на прочность, как и пьеса Кейджа, требуя определенной степени выносливости. Вновь и вновь подвергая нас простому, строгому акту хлопанья в ладоши, который исполняют на сцене люди, он как будто пытается встряхнуть нас, вытолкнув из автоматического восприятия того, что мы проделывали миллион раз в своей жизни, так что больше не осознаем и не воспринимаем. В терминах Шкловского мы «знаем» это (как хлопать, когда хлопать), но не «воспринимаем» это. Следуя требованию Шкловского внезапно превратить что-то абсолютно обыденное и привычное в совершенно незнакомое, впору задаться вопросом: а удалось ли перформансу CLAP «остранить» аплодисменты, сделав их внезапно чем-то совершенно новым и незнакомым? Ответ на этот вопрос неочевиден. Хотя нет ничего странного и незнакомого в зрелище рядов сидящих и аплодирующих людей, странным является сам жест превращения этого в перформанс. Так что пусть и косвенно, но ответ утвердительный.

Я решила написать о перформансе CLAP потому, что он трансформировал (читай, подорвал) мое представление о том, чем может быть перформанс. Если бы меня кто-нибудь спросил до того, как я увидела CLAP: «Думаете, возможно сделать убедительный и увлекательный перформанс, практически единственное содержание которого состоит в том, что люди на сцене аплодируют в течение часа?», я бы сказала: «Нет, звучит кошмарно, готовый рецепт провала. Представить себе не могу, что из этой затеи может получиться что-то дельное». И все же изобретательность всех этих нюансов – различных градаций текстур хлопка и телесных воздействий, которые перформанс дарит зрителю, – делает его захватывающим действом, в котором, кажется, нет ничего, кроме хлопающих целый час исполнителей на сцене. В этом смысле меня поразила чистота этой работы, построенной исключительно на аплодисментах без каких-либо привнесенных извне элементов: это перформанс, обнаженный до самых базовых своих элементов.

В этом смысле CLAP заставил меня вспомнить известный «Нет манифест» (1965) Ивонн Райнер. Одна из основательниц театра «Джадсон Черч» (авангардного танцевального коллектива в Гринвич-Виллидж) в 1960-е Ивонн Райнер – постмодернистский хореограф, которая отказалась от перегруженности и театральности предшествующего ей канона современного танца (яркой представительницей которого, например, была Марта Грэм), и выступала за то, чтобы очистить танец до основных, важнейших элементов, включив в него движения из повседневной жизни. В своем «Нет манифесте» она пишет:

«Нет зрелищу.

Нет виртуозности.

Нет перевоплощению, и магии, и притворству.

Нет гламуру и превосходству образа звезды.

Нет героическому.

Нет анти-героическому.

Нет трэшовой образности.

Нет вовлечению исполнителя или зрителя.

Нет стилю.

Нет кэмпу.

Нет соблазнению зрителя уловками исполнителя.

Нет эксцентричности.

Нет трогающему и восторгающемуся.»

[ 8 ]

8. Y. Rainer. No Manifesto, 1965 (URL: https://www.moma.org/learn/moma_learning/yvonne-rainer-trio-a-1978/).

Хотя CLAP и не танцевальный перформанс, но он подталкивает к сравнениям с «Нет манифестом», потому что, подобно манифесту Ивонн Райнер, CLAP провозглашает «Нет зрелищу», «Нет виртуозности», «Нет перевоплощению, и магии, и притворству», «Нет гламуру и превосходству образа звезды», «Нет героическому», «Нет анти-героическому», «Нет соблазнению зрителя уловками исполнителя». В своем манифесте Райнер отрицает все обычные внешние атрибуты или средства, при помощи которых представление может «соблазнить» свою публику. В том же ключе CLAP не пытается показать «виртуозные» умения, не обрушивается на нас всей своей зрелищностью, не пытается сделать «звезд» из исполнителей, не впадает в притворство и фантазии. По сути, в самом начале представления рассказчик ломает «четвертую стену», напрямую обращаясь к аудитории и прося нас вспомнить, как мы хлопали в первый раз. Его пролог готовит нас к тому, чтобы понять, что перформанс будет построен не на иллюзии, мимикрии или драматическом правдоподобии, сходстве с реальностью (в том смысле, что актеры не станут пытаться убеждать публику, что вымышленные события, происходящие на сцене, являются «реальными»). Вместо этого мы должны будем воспринимать то, что произойдет на сцене, во всей буквальной актуальности (то есть человек, хлопающий на сцене, не будет «актером, хлопающим внутри придуманной истории на сцене в вымышленном нарративе»), а будет, не больше и не меньше, просто «реальным человеком, хлопающим на сцене». В этом смысле мы можем истолковать CLAP как «перформативный реди-мейд» (термин, придуманный самим коллективом Objective Spectacle). В том смысле, в каком реди-мейды Дюшана были задуманы как объекты, неотличимые от повседневных, привычных предметов, хлопание в рамках CLAP неотличимо от того, как люди хлопают в повседневном контексте, и не несет в себе практически никаких украшательств внешней перформативной театральности.

Возможно, единственный недостаток, который мне удалось обнаружить в этой работе, связан с ролью рассказчика. Из-за елейного голоса, напоминавшего ложно-успокаивающий тон шаблонного инструктора по йоге или надуманно серьезный тон «чувствительного бойфренда», временами он производил впечатление чего-то чужеродного и постороннего, как будто он оказался внутри не того представления. Казалось, он «говорит нам, что нам следует думать» или дает ориентиры, как следует думать об аплодисментах, но эти инструкции, эта «дорожная карта» были наигранны и неубедительны. (Более того, казалось, он делает это с иронией и полным осознанием, что его слова не имеют смысла, так что не вполне будто ясно, зачем он тогда вообще нужен.) Ирония состоит в том, что перформанс с аплодисментами прояснил куда больше о том, что следует думать о хлопании (и это не потребовало ни единого слова), чем рассказчик, который эксплицитно «объяснял», как и что об этом следует думать. Можно пойти еще дальше и сказать, что само присутствие рассказчика временами казалось почти неуважительным к целостности всего остального, всей работы вообще. Каждый раз, когда рассказчик начинал говорить, я думала: «Надеюсь, он поторопится и закончит свой монолог поскорее, так что можно будет вернуться к стоящей части всего этого, то есть к аплодисментам». Мне стало понятно, что этот перформанс был не о языке, потому что натянутыми и надуманными были только те части, которые использовали язык (рассказчик). Главным содержанием этой работы стал звук, пространство и тела, производящие звуки.

И тем не менее, когда этот же перформанс переносится в контекст белого куба галереи и переформулируется как инсталляция / перформанс «длительного хлопания», использование языка приобретает совершенно другую окраску. Длительный перформанс CLAP (перенесенный из черного ящика театра и переформулированный для белого куба галерейного пространства) состоял лишь из одного сидящего на стуле исполнителя, имитирующего хлопающее движение (при этом его руки не касались друг друга и не производили хлопков) на фоне экрана с черно-белым видео различных аплодирующих людей. Этот перформанс был подобен концептуальному «перекрестку с множеством диагональных пересечений во все стороны», на котором мы одновременно сталкивались с несколькими элементами: черно-белым видеоизображением хлопающих людей, живым аплодирующим человеком, саунд-треком коллективных аплодисментов, саунд-треком богоподобного всеведущего человека, бормочущего фрагменты слов (обычно относящихся к истории аплодисментов). В этом перформансе вместо полностью сформулированных полных предложений (какие встречаются в театральном представлении) язык был порезан на короткие обрывочные фразы (временами совершенно бессмысленные и не связанные друг с другом), вплетенные в перформанс, чем удалось добиться чрезвычайно эффективного использования языка. Тогда как в театральной версии, поставленной в черном ящике зала, язык, казалось, работал против магистрального посыла (или принципов) остального перформанса. В той его версии, что была поставлена в белом галерейном кубе, язык работал во взаимодействии со всем остальным, усиливая другие аспекты происходящего. В отличие от той версии перформанса, которая состоялась в черном кубе театрального зала, постановка под белый куб галерейного пространства использовала язык не в буквальном значении: он практически извергался в виде акустических реди-мейдов, помогавших выстроить почти мистическую (или потустороннюю) атмосферу, эдакий транс, вокруг длительного хлопания. В единственном хлопающем человеке (Кристоф Вирт), участвовавшем в длительном перформансе CLAP, было столько напряженности и силы, столько драйва и целеустремленности, тотальной подчиненности всего существа единственной цели – хлопанью, что иногда в этом проявлялось что-то пугающее, отличающееся от более шутливого временами или легковесного посыла аплодисментов в театральной версии перформанса.

Повторюсь, меня поразила чистота длительного перформанса CLAP, состоявшегося в галерее. В эпоху гудящих, жужжащих, неприятно переусложненных «многоканальных звуковых и видео-инсталляций», «датчиков движения» и фетишистского упоения гаджетами и бесполезного использования-технологии-ради-демонстрации-технологии-без-какой-либо-стоящей-за-этой-работой-идеи (эта напасть поразила США куда больше, чем Европу) я почувствовала самое настоящее облегчение при мысли о том, что кто-то набрался смелости все еще верить в то, что нечто такое простое и незамысловатое, неприукрашенное, как хлопающий человек на стуле, можно превратить в стоящий перформанс. Эта работа снова и снова ставила вас перед недвусмысленной и неприкрытой экономикой единственного акта, причем делала это так, как мы никогда еще не видели прежде (по крайней мере, не в этом стиле) со времен золотого века длительных перформансов / концептуального искусства в нью-йоркском даунтауне 1970-х (за авторством, например, Вито Аккончи, Криса Бурдена, Брюса Наумана и т.д.)

Перформанс CLAP исполнялся коллективом Objective Spectacle на Berliner Festspiele, Ballhaus Ost (Берлин), Les Urbaines Festival (Лозанна, Швейцария), Théâtre en Mai Festival (Дижон, Франция), Carreau du Temple (Париж), Treibstoff Basel Festival, Théâtre les Halles (Сьерр, Швейцария), Ringlokschuppen (Рур, Германия), PACT Zollverein (Эссен, Германия), Theater Wrede, Teater Nordkraft (Ольборг, Дания), Festival New Communities – Nordic Performing Art Days (Ольборг, Дания) и был лауреатом театральной и танцевальной премии Nachwuchspreis für Tanz und Theater.

Участники коллектива Objective Spectacle – Кристоф Вирт, Клементин Пол, Брайан Юбанкс и многие другие. У меня была возможность поговорить с создателем перформанса и художественным директором Objective Spectacle Кристофом Виртом (в настоящее время Вирт находится в художественной резиденции – он стипендиат Theatre for Academy and Digitality в Дортмунде, Германия) и задать ему несколько вопросов:

андреа лиу: В одной из предыдущих бесед вы упомянули кое-что, что меня заинтриговало: идею хлопания как формы архивирования. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

Кристоф Вирт/Objective Spectacle: Хлопанье представляет собой форму архивирования в том смысле, что это жест, в котором вы постоянно перезаписываете поверх одного и того же, одного и того же, одного и того же самого (действия). Но сам жест является материализацией или результатом нематериального процесса. В том смысле, что, когда вы хлопаете, вы хлопаете в реакции на, по отношению к тому, что вы видели в представлении, а то, что вы видели в представлении, в перформансе, имеет отношение к тому, что вы спроецировали в своей голове на этот перформанс. Хлопанье материалистично в том смысле, что имеет отношение к акустике, включает в себя кожу, телесные движения, но нематериально в том смысле, что хлопанье есть акт запоминания интенсивности того, что вы только что испытали. Так что странным образом хлопанье – это материальная форма запоминания представления (которое является нематериальным процессом).

андреа: В другом разговоре прозвучала еще одна любопытная ваша мысль: вы сказали, что хлопанье монструозно. Не могли бы вы объяснить эту мысль?

Кристоф: В этой работе меня интересует хлопанье как некий шум. Я заметил, что с хлопаньем речь стирается, и аплодисменты действительно могут стать чем-то монструозным, чем-то чрезвычайно отчуждающим, практически как дроун- или транс-музыка. Когда вы переживаете длительность некоего действа, повторяя его, оно переходит в иной, длящийся модус, и это именно такой жест лишь потому, что он абсолютно вписан в привычку. В какой-то момент пространство опыта становится лиминальным, а потом сам жест, который слишком хорошо знаком, внезапно остраняется, становится странным и зловещим, обретая своего рода монструозность. В Германии Вагнер, например, запретил аплодисменты. Ему не нравилось, что люди привыкли аплодировать во время опер. Он даже намеренно сочинял сольные партии и арии таким образом, чтобы люди не могли после них аплодировать.

Более того, одной из заботивших меня проблем в работе с перформансом CLAP было намерение сделать такой жест, который не был бы ни однозначно критическим, ни однозначно аффирмативным. Мне было интересно, получится ли создать классическую драматургию, лишенную ощущения катарсиса. Можно ли создать функционирующий перформанс без содержания? В хлопанье есть что-то риторическое.

андреа: В этом эссе я ставлю вопрос о том, можно ли назвать этот перформанс «партиципаторным», и анализирую манихейскую дихотомию Ги Дебора «активного» в противовес «пассивному» зритея (из его работы «Общество спектакля»), которая управляет партиципаторным дискурсом. Я считаю эту дихотомию слишком схематичной, сверх-детерминистской и бинарной. Что вы думаете по этому поводу?

Кристоф: Сторонники этого типа классической марксистской теории (Дебор) очень ясно и недвусмысленно постулируют, что именно они считают «неотчужденным трудом». Однако есть ситуации и контексты, в которых пассивность может быть активной, пассивность может быть перформативной – или, парадоксально, в которых активация может быть пассивной. Возьмем камуфляж. В некотором смысле камуфляж одновременно и активен, и пассивен. Опыт аудитории, возможно, больше «призрачен», чтобы подводить его под категории «активного / пассивного зрительства». Представление об аудитории как о привидении – это идея Кейт Макинтош.

Еще одна концепция, которая много меня занимает в последнее время (и эту концепцию нельзя однозначно выразить в категориях пассивности или активности) – понятие «inframince», предложенное Марселем Дюшаном (его можно перевести как «ультра-тонкость»).

андреа: Говоря об inframince, я предполагаю, вы имеете в виду эфемерные, неопределенные, ультра-тонкие явления, ускользающие мгновения, когда различные элементы сталкиваются, сливаются или меняют друг друга на границе распознаваемого, создавая феноменологию нераспознаваемого, неуловимого. [ 9 ] 9. T. Davila. De l’inframince : brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Paris: Ed. du Regard, 2010 (URL: https://journals.openedition.org/critiquedart/1261?lang=en). Поль Матисс называл inframince «последним проблеском вещей…», «слабым и финальным минимумом до исчезновения реальности». [ 10 ] 10. M. Duchamp, P. Hulten, and P. Matisse. Marcel Duchamp, Notes. Paris: Centre national d’art et de culture George Pompidou, 1980.

Кристоф: Да, Дюшан приводит в пример тепло поверхности стула, когда кто-то только что встал с него, или запах дыма в воздухе. Рассмотрим воспоминание. Что такое удержание в памяти информации с точки зрения действия? Запоминание и воспоминание не являются ни пассивным, ни активным действием в строгом смысле этого слова. В той части перформанса CLAP, когда исполнители закрывают глаза, я прошу их припомнить на различной временной школе, когда они хлопали в последний раз. Присутствие воспоминания как жеста очень явно в хлопанье.

Есть еще одна точка соприкосновения между inframince («ультра-тонкостью», едва ощутимым изменением внутри системы) и перформансом CLAP, что делает эту концепцию релевантной для нашего разговора о нем. Например, в тот момент в представлении, когда аплодисменты достигают длительного крещендо, вы не вполне можете сказать, где именно и как вы распознаете в происходящем аплодисменты. Прежде, чем вы узнаете звук хлопков, вы можете расслышать в них звук дождя, воды или совокупляющихся людей. Но не происходит этого скачка, перехода в режим сигнификации, потому что что-то иное внезапно становится чем-то иным. Происходит таяние от одного к другому. Хлопание – коллективный процесс, полный нюансов и оттенков, о которых вы и сами знаете по собственному опыту хлопанья в ладоши. Кроме того, в конце представления, когда вы принимаете решение о том, когда наступит подходящий момент, чтобы перейти к собственному хлопанью, определение масштаба принятия решения происходит на микрополитическом уровне, потому что к самому факту хлопанья в определенный момент вас по сути приводит повторный сдвиг или запоминание чистой коллективной вовлеченности, но на ультра-тонком уровне.

андреа: Впервые я наткнулась на перформанс CLAP (и вашу работу), когда из 171 заявок на участие ваша стала одной из пяти, отобранных для программы стипендий «Counterhegemony: Art in Social Context Fellowship», куратором которой я была в Центре современного искусства в Вильнюсе. С тех пор мы время от времени возобновляем наш диалог об эволюции перформанса CLAP. Я вспоминаю, что, когда проводила с вами часовое интервью для программы стипендий, вы сказали кое-что, что меня заинтриговало, а именно, что вы не стремитесь к «стабильности» внутри системы, не ищете ее. (Думаю, мы говорили о перформансе как «системе», и вы сказали, что не стремитесь создать «стабильность» внутри этой системы.) Не могли бы вы подробнее рассказать о том, что именно вы имели в виду?

Кристоф: С эстетической стороны в исследовании меня по сути интересует возможность открыть пространства, в которых можно «воспринимать» восприятие или то, как ваше восприятие функционирует, а кроме этого, вероятно, и изменить то, как вы привыкли переживать, видеть или судить о том, как вы что-то считываете. Лиминальные техники расширения восприятия часто дискредитируются как «не работающие».

Меня интересует все, что относится к процессу. Например, внутри различных темпоральностей деятельности, или взаимодействия, или воплощенности всегда существует прошлый жест / действие, которое, возможно, началось как символическое или «значимое», но которое может раствориться в значимую бессмысленность, или что-то, что не так нагружено смыслом, и меня куда больше интересуют именно такие процессы.

В строгом, прямом смысле слова эти процессы не являются «читабельными», как некая форма повествования или эстетики. Но для меня в феноменологическом смысле они имеют куда больше отношения к тому, как функционирует наше восприятие. Потому что наше восприятие всегда нестабильно, всегда сдвигается и изменяется. Это процесс, который на микроуровне чрезвычайно перформативен, и меня это невероятно занимает. Мне не так интересна сигнификация с точки зрения конкретных действий, конкретных речевых актов, конкретной постановки действий, но больше в том смысле, когда вам приходится самостоятельно разбираться в том, что вы сами видите, и почему, и как это соотносится с тем, что вы воспринимаете как «нормальное» для восприятия.

Мне также любопытен вопрос «Было ли это неправильно поставлено?» (то есть когда нельзя сказать, была ли в перформансе «ошибка режиссера» или нет).

Для меня огромным вдохновением стал просмотр «Кинопроб» Энди Уорхола: в этой работе показана живая темпоральность проходящих мимо людей и всего того, чем они занимаются в промежутке, когда, кажется, забывают о том, что их снимают, или когда они осознают, что их снимают, и пытаются сами приспособиться к тому или иному образу себя, который хотят спроецировать.

андреа: То, что вы только что сказали о том, что в процессах нашего восприятия заложена врожденная нестабильность, которая является высоко перформативной, а также ваш комментарий о том, что вас не интересуют «конкретные действия, конкретные речевые акты, конкретная постановка действий», – по-моему, оба эти момента очень важны для вашей концепции перформативного реди-мейда. Ваша концепция перформативного реди-мейда заключается в том, что нет необходимости «сфабриковывать» перформанс (с конкретными постановками, конкретными действиями и т.д.), поотому как перформативность уже заложена в нестабильность процессов нашего восприятия. Самая гениальная вещь, которую я слышал о CLAP, заключается в том, что, поскольку вы рассматриваете аплодирующих исполнителей как реди-мейд, вы рассматриваете живую публику как инсталляцию. Я нахожу интригующим то, что вы видите людей, пришедших посмотреть ваше представление, как (временную) инсталляцию в театре. (Конечно, у Дюшана были разные категории реди-мейда, в том числе: полу-реди-мейд, подготовленный реди-мейд, спровоцированный реди-мейд, дистанцированный реди-мейд, обратный реди-мейд, печальный реди-мейд, больной реди-мейд. [ 11 ] 11. T. Davila. De l’inframince : brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Paris: Ed. du Regard, 2010 (URL: https://journals.openedition.org/critiquedart/1261?lang=en). Но мы можем истолковать CLAP как перформативный реди-мейд в том смысле, что речь идет не о создании спектакля, а о том, чтобы сделать видимым реди-мейд-перформативность, уже присущую нашим меняющимся процессам восприятия. Это также относится к тому, как вы не хотели использовать профессиональных актеров для пьесы, и для вас было очень важно использовать непрофессионалов, не-актеров в роли хлопающих. Вы хотели, чтобы реальные люди хлопали в ладоши, как в реальной жизни.

Теперь хочу обратиться к тому, что чуть раньше вы сравнили публику с призраком, привидением. Можете раскрыть эту мысль?

Кристоф: Весь перформанс CLAP стал упражнением, призванным сделать так, чтобы публика угасала, блекла, как фукоданский диспозитив. Аудитория присутствует при происходящем в качестве мертвого тела: это призрак. Оно не инкорпорировано. После смерти аудитории вновь приходит аудитория. Представление об аудитории как о мертвом теле приводит нас к вопросу о том, была ли она вообще жива в какой-то момент своей истории. В аудитории всегда было что-то от химеры, почти механическое, за гранью живого – в некотором смысле буржуазная публика всегда была мертвым телом.

андреа: Я также хотела уточнить ваше прежнее высказывание: «Вероятно, публика как фигура – плохая идея». Что вы имели в виду?

Кристоф: Во времена античности «хор» был исполнен насилия, это было сферой жертвоприношения, жесткой энергии, суровых порывов, побиений камнями. Каждый хор или каждое сообщество несет в себе опасность, тяготея к перегибам, эксцессам коллективного действия. Это понятие толпы, хора или публики как синхронизированной массы (театр все еще таков) – может быть, это плохая идея. Возможно, интереснее думать о хорах, которые действуют настолько вразнобой, что различные темпоральности могут действовать вместе, но в несинхронизированном формате.

андреа: В моем эссе я использую фразу «хлопанье гетеронормативного парня». Предположу, что эстетика гомосексуального хлопанья отличается от хлопанья натурала. Конечно, это обобщение, и всегда есть исключения из правил, но по крайней мере в США можно наблюдать, что гетеросексуальный мужчина сидит иначе, владеет своим телом и размещает его в пространстве иначе (это можно назвать «нормативным» или маскулинным), чем сидит и держит себя гомосексуальный мужчина (и самое важное, как он говорит) – то есть этот физический, телесный язык совершенно иной и радикальной отличается от языка натуралов, но это различие практически невозможно сформулировать словами. Один аспект этого – некоторая грубость, подчеркнутая суровая утилитарность в отношении к собственной внешности, свойственная гетеросексуальным мужчинам, тогда как геев отличает легкость, несерьезность, стилизованная перформативность. Вероятно, можно сравнить это с бодлеровским денди в Париже XIX века – денди видел себя принадлежащим к отдельной сфере персонализированной эстетики. (В американской популярной культуре тоже глубоко заложено представление о том, что геи принадлежат к иной субкультуре и что можно определить, является ли мужчина гомосексуалом, по телесным проявлениям, отношению к собственной внешности, тому, как он держит и ведет себя, и так далее). Например, в телевизионном шоу Queer Eye for the Straight Guy мужчины-геи помогают мужчине-натуралу полностью и радикально изменить свой имидж, манеру одеваться или интерьер квартиры.

Еще один пример. Однажды я шла по улице с другом где-то на Манхэттене (друг был натуралом, но рос в семье двух геев, заключивших брак, так что он был вполне чувствителен к гомосексуальной культуре и знаком с ней изнутри). Мы проходили мимо витрины магазина спортивных товаров, в которой были два (мужских) пластиковых манекена, одетых в очень стильную спортивную одежду. Друг остановил меня и попросил взглянуть на два этих манекена, выставленных в окне магазина в определенной позе, и спросил меня: «Ты видишь здесь что-нибудь особенное, необычное?» Он признался, что в его представлении манекены символизировали геев. (Он имел в виду, что в Сан-Франциско в 1970-е годы в районе Кастро существовал «тренд» или движение среди геев носить черную кожаную одежду и стилизовать себя как эдаких «гипермаскулинных», «грубых» мужланов – своего рода кэмп-версия перформативной гипермаскулинности, – что стало частью гомосексуальной гей-эстетики. Мой приятель отметил, что сама поза, в которой стояли эти манекены, говорила ему о том, что они были вдохновлены геями того периода.

Я вспоминаю об этом, потому что в версии перформанса CLAP, которая состоялась в берлинском Ballhaus Ost, два мужчины хлопали в более традиционном маскулинном (мачистском) стиле, а один хлопал таким образом, который можно было определить как более «квирный». Как вам кажется, не абсурдно ли это предположение, что существует разница между тем, как хлопают геи и натуралы?

Кристоф: Думаю, это слишком большое упрощение, потому что есть целая культурная история, и эта история очень разнообразна, и можно говорить о ре-апроприации гомосексуальной идентичности и культуры. Я не слишком много об этом знаю, но достаточно, чтобы утверждать, что все это сложно устроено. В конце 1920-х годов, особенно если мы говорим о коммунистическом государстве, существовала целая культура обращения не-гетеросексуалами к формам мужественности, маскулинности с коммунистической точки зрения, у этого длинная история. То, о чем вы только что сказали, по сути дела является ре-апроприацией женственности, отобранной у геев, – ре-апроприацией культурно-закодированной женственности через мужское тело. И конечно с этой ре-апроприацией приходит большее чувство смущения и неловкости за свой образ, потому что традиционно это была прерогатива женщины. (Хотя все это сильно изменилось, традиционно это было «слепым пятном» гетеронормативной маскулинности – мужчина не думал, что должен осознавать, отдавать себе отчет в том, как он выглядит со стороны в определенном смысле.)

Перевод: Ксения Кример

- М. Фуко. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. Перевод с французского С. Офертаса. Москва: Праксис, 2006. С. 196.

- Г. Дебор. Общество спектакля. Перевод с французского С. Офертаса и М. Якубович. М.: Логос (Радек), 2000. С. 31.

- Independent Study Program: 50 Years. Whitney Museum of Art, New York, 2008 (URL: https://whitney.org/uploads/generic_file/file/142/40yrsISPbook.pdf).

- В. Шкловский. О теории прозы. М.: Издательство «Федерация», 1929. С. 11–12.

- Там же. С. 13.

- Там же. С. 17–18.

- Там же. С. 21.

- Y. Rainer. No Manifesto, 1965 (URL: https://www.moma.org/learn/moma_learning/yvonne-rainer-trio-a-1978/).

- T. Davila. De l’inframince : brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Paris: Ed. du Regard, 2010 (URL: https://journals.openedition.org/critiquedart/1261?lang=en).

- M. Duchamp, P. Hulten, and P. Matisse. Marcel Duchamp, Notes. Paris: Centre national d’art et de culture George Pompidou, 1980.

- T. Davila. De l’inframince : brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Paris: Ed. du Regard, 2010 (URL: https://journals.openedition.org/critiquedart/1261?lang=en).