произведение искусства после смерти — между архивом и музеем

Изучая инвентарные списки произведений так называемого «дегенеративного искусства», оцифрованные музеем Виктории и Альберта, художник Хаим Сокол размышляет об утратах в поле искусства, о попытках их восполнить и о взаимоотношениях художественного и документального.

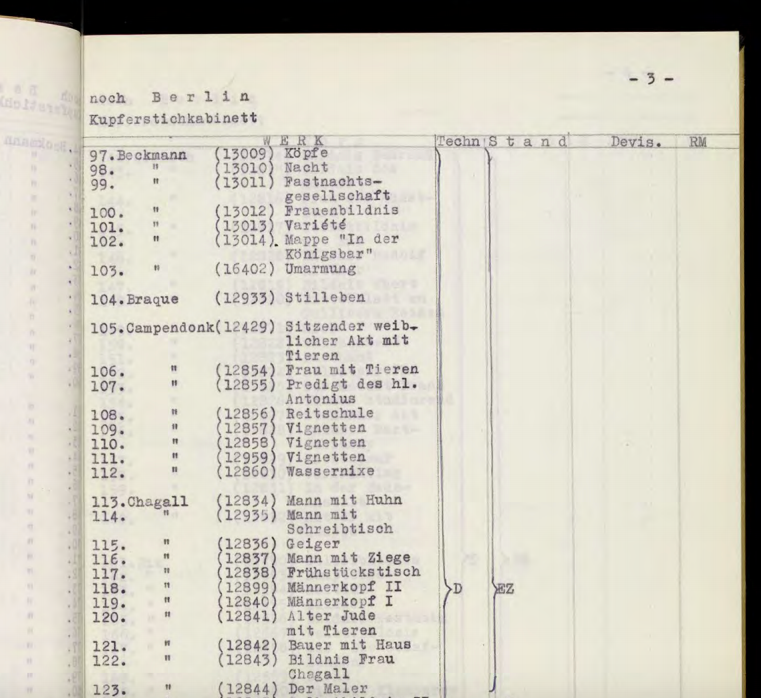

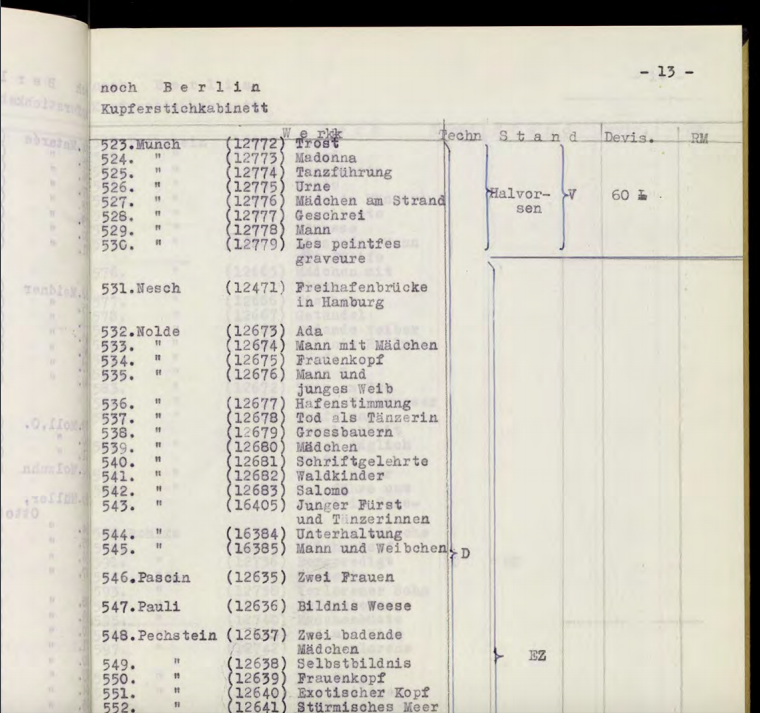

Лондонский музей Виктории и Альберта выложил в сеть инвентарный список произведений так называемого «дегенеративного искусства», конфискованных нацистами преимущественно в период 1937 — 1938 годов. Большинство произведений из этого списка были изъяты из музеев и публичных коллекций и составили основной корпус работ на выставке, которая так и называлась — «Дегенеративное искусство». Выставка, целью которой было продемонстрировать «оскорбление германских чувств», открылась в 1937 году в Мюнхене и затем была показана по всей Германии. После этого в течение последующих нескольких лет часть работ была уничтожена, а часть распродана. Окончательный каталог, насчитывающий более 16 000 произведений, был составлен «министерством народного просвещения и пропаганды Рейха» в 1942 году. Опись содержит максимально подробную информацию о каждом произведении — провенанс, формальные характеристики и его участь. Буквой X помечены работы, которые были уничтожены. Они составляют значительную часть списка. Но есть произведения с меткой V — «продано», и T — «обменяно». Таких тоже немало. Судьбу многих сохранившихся произведений и их нынешнее местоположение можно проследить на сайте Свободного университета в Берлине. Для этого достаточно набрать в графе поиска инвентарный номер произведения, который указан в нацистском каталоге. Оказывается, что нередко сохранившиеся произведения из этого списка обитают в музейных коллекциях. То есть некоторые произведения погибли и обрели призрачное существование в виде записи, строчки в инвентарной книге или, другими словами, в форме архива. Другие ведут «двойную жизнь» — выступают в качестве улики-свидетельства-документа и одновременно являются собственно объектом искусства, размещенным в «стерильном» контексте музея, в котором социальная история отделена от истории искусства. Иными словами, сохранившиеся произведения как бы мерцают между архивом и музеем. Что это значит? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разделить его как минимум на три части. В чем отличие и в чем сходство между архивом и музеем? Какова сегодня роль документа в искусстве? И, наконец, может ли предмет искусства, будучи уничтоженным, продолжать свое существование в системе искусства?

1. Архив vs. Музей

Похоже, что с появлением реди-мейда гетеротопии Архив и Музей [ 1 ] 1. Мы будем сравнивать условные, абстрактные понятия Музей и Архив. Поэтому, чтобы не путать их с конкретными локусами, здесь и далее мы используем написание с большой буквы. стали стремительно сближаться. Неслучайно первый писсуар Дюшана известен нам по публикации в журнале. Возможно, сближение началось даже раньше, с возникновением фотографии, основной функцией которой поначалу была, как известно, фиксация действительности и ее архивация. Историю этого вопроса интересно будет изучить отдельно. В любом случае сегодня архив в различных его проявлениях стал неотъемлемой частью художественного производства. В свою очередь, виртуализацию музея, то есть переход искусства в Интернет в самых разных видах — от персональных сайтов художников до оцифровывания целых музейных коллекций, — можно без большого преувеличения назвать архивацией музея. Тем не менее, максимально сблизившись и частично мутируя друг в друга, Архив и Музей по-прежнему принципиально не совпадают. Чтобы понять причины этого несовпадения, нужно хотя бы предварительно, пунктирно наметить основные черты, отличающие первое от второго [ 2 ] 2. Сравнить архив и музей уместно еще хотя бы потому, что рассматриваемый нами документ, а именно опись конфискованных произведений искусства, имеет двойную природу. С одной стороны, это своеобразный концептуальный мини-музей, поскольку содержит произведения искусства. С другой — это, безусловно, архив, поскольку произведения искусства в нем существуют в виде инвентарных записей. .

После Великой Французской революции Лувр становится первым публичным музеем Нового времени. То, что некогда воплощало великолепие и роскошь королевских домов, стало сокровищем нации. В музее традиционно сохраняется только самое лучшее, самое ценное, самое прекрасное. Из этого следует, во-первых, что богатство, воплощенное излишество — та родовая черта музея, которая по-прежнему роднит его с дворцами. Однако при переходе из частного владения королевской семьи во владение государства музей становится частью национальной экономики во всех его составляющих. Во-вторых, музей сохраняет за собой функцию публичной репрезентации богатства и могущества правящего класса. И если капитализм действительно религия, как утверждал Беньямин, то музей стал новым секулярным храмом буржуазного общества. Это означает также, что Музей наследует сакральность собора. Музей олицетворяет связь времен и воплощает прогрессивистскую модель истории, которая представляется как цепь побед и великих свершений. И хотя эту историю делают гении и выдающиеся личности, их деяния составляют гордость всей нации. «Каждый имел свою часть социального пространства, вбирая в себя все аспекты и выделяя каждому из них особое место, и все имели его целиком — естественно, в рамках приятия единой Власти и единой Мудрости», — описывал Лефевр монументальное пространство [ 3 ] 3. Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. Ирина Стаф. М.: Strelka Press, 2015. С. 218. . «Монумент служил действенным, практическим и конкретным воплощением „консенсуса“» [ 4 ] 4. Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. Ирина Стаф. М.: Strelka Press, 2015. С. 218. . В этом смысле Музей абсолютно соответствует определению монументального Лефевра. Он воплощает символическую власть, задает некий единый горизонт смыслов, выраженных в различных формах. В то же время монументальность музея, его идеологическая сущность скрыта за занавесом гуманизма и общекультурных ценностей, что делает его гораздо более устойчивым к политическим изменениям, нежели монументы в обычном понимании. Как уже отмечалось, музей фиксирует прорывы человеческого гения и одновременно вписывает их в традицию, не позволяя прерваться гомогенному ходу времени. В этом проявляется его, Музея, амбивалентная консервативно-либеральная природа. Поэтому он легко превращается то в «скрепу», то в оплот свобод, неизменно сохраняя при этом жесткую иерархическую структуру.

Этимология слова «архив» отсылает к греческому arche — «начало, начальство». Обычно мы воспринимаем архив как начало некоего знания [ 5 ] 5. «В нашей культуре arche, исток, есть всегда уже повеление, начало, есть всегда также управляющий и повелевающий принцип» (Агамбен Дж. Что значит повелевать? / пер. с ит. Б. Скуратова. М.: GRUNDRISSE, 2013. С. 25. . Но одновременно — как совокупность документов, он и след, отсылающий к скрытому источнику «архе», который лежит в основании любой власти. В этом смысле Архив, в отличие от Музея, представляет собой не лицо, а изнанку власти [ 6 ] 6. Агамбен указывает на греческий термин «archos», который обозначает «командир» и «анус». Там же. . Он олицетворяет не символическую власть, но власть знания, заключенного в отпечатке, в свидетельстве, в документе. И эта власть, основанная на праве, способном в любой момент стать учреждающим, гораздо более могущественна. Можно сказать, что если Музей — это шут любой власти, то архив — ее серый кардинал. Но политическая сила Архива всегда в потенциале. Он готов служить любому режиму. Одновременно это всегда и скрытая угроза любому режиму и любому обществу. Детонатором в этой мине замедленного действия служит контекст. Это значит, что архив не зависит ни от какой власти, в том числе и от власти капитала [ 7 ] 7. Документ и даже целый архив могут стать предметом купли-продажи, то есть быть товаром. Но для этого они должны пройти процесс определенной эстетизации, символической перекодировки, то есть попасть в условный Музей. Однако по своей изначальной природе Архив, в отличие от Музея, находится вне рынка, или, точнее, не зависит от него, в силу своей индексальности. То есть это некая абстракция, отложенный политический ресурс, который потребляется только властью. Поэтому если Архив и выступает объектом экономических отношений, то, как правило, лишь на узком, специфическом рынке спецслужб и корпораций. .

Архив имеет горизонтальную структуру. Для него нет иерархий, высокого и низкого, значимого и несущественного. Изначально это профанное пространство. Он принимает всё и стремится включить в себя всё прошлое. Именно поэтому архив не монументален, поскольку монументальное — всегда результат отбора. Скорее, это пространство памяти — совокупность и пересечение различных историй, личных и коллективных. Но в этом заключается и основной парадокс Архива. Он всегда меньше прошлого, которое лишь оставляет следы, но не отпечатывается целиком во всем своем многообразии и многослойности. Архив по определению всегда фрагментарен, неполон, испещрен лакунами. Иными словами, в основе Архива всегда заложена нехватка.

2. Документ как объект искусства

Что происходит с документом, когда он попадает из Архива в Музей? Очевидно, он меняет свои свойства. Например, он становится объектом особой музейной экономики и, как следствие, попадает (пусть даже в потенциале) в широкий экономический оборот. При переходе в статус объекта искусства документ обретает объектные характеристики — материал, размеры, визуальные параметры, страховую и рыночную (пусть даже теоретическую) стоимость. Проще говоря, документ становится товаром. Но что придает документу-объекту ценность? Вряд ли его формальные свойства. Известно, что рынок этически индифферентен. Он потребляет все, что потребляется. Деньги, как универсальный эквивалент всего, уравнивают все со всем, превращая любую вещь в товар. Нацисты просто доводят этот принцип до радикального предела. Ценности, изъятые ими у убитых ими же евреев, — всего лишь товар, который пускается в экономический (читай: рыночный) оборот. И сами евреи, и вообще люди — уже тоже товар. Гора обуви и гора пепла, в принципе, ничем не отличаются, поскольку и то, и другое имеет денежный эквивалент (неважно, доход ли это или расход). И ничего, как говорится, личного. В этой связи интересно, насколько меняется, и меняется ли вообще, потребительская стоимость товара, в частности произведений искусства, если известно, что это краденая вещь, а ее хозяева убиты. Да, предметы искусства с «подпорченным» провенансом в наше время нелегко продать легальным способом. Но для сбыта сомнительных вещей существует черный рынок, как подсознание рыночной экономики. И в этом смысле меновая стоимость таких вещей, возможно, даже возрастает.

Но как быть с потребительской стоимостью? Ведь в случае с произведением искусства вообще трудно определить, что это такое и из чего она складывается. Это не только и не столько труд или даже мастерство художника, непосредственно создавшего ту или иную вещь. Можно ли сказать, что произведение искусства впитало в себя совокупность труда мастера и миллионов безымянных тружеников, его/ее современников? Легитимно ли к этому добавить труд последующих поколений? В этом смысле история искусства — это всегда история угнетения, о чем и предупреждает нас Беньямин в своих «Тезисах о понятии истории». «Нет документа культуры, который бы не был одновременно документом варварства», — пишет он [ 8 ] 8. Беньямин В. О понятии истории / пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 241. Показательно, что Беньямин использует здесь термин «документ» применительно к произведению. То есть, по Беньямину, любое произведение искусства всегда уже документ, выступающий на суде Истории. . И под варварством он понимает неравенство, эксплуатацию, рабство. Однако это все лишь теория, своего рода общее место, которое, впрочем, редко затрагивает умы и сердца миллионов посетителей музеев. Но что мы можем или должны чувствовать при встрече с произведением искусства, о котором мы точно знаем, что его хозяева и/или авторы были вывезены в Освенцим, отравлены газом и затем сожжены? Или, как минимум, само произведение искусства было репрессировано, изгнано с территории искусства и использовалось лишь как свидетельство расовой и умственной неполноценности. Не должны ли мы испытывать гнев, ужас и стыд, как если бы нам предложили носить одежду из гардероба людей, недавно депортированных в концлагерь, или снятую с жертв за несколько минут до расстрела? Не заслоняет ли такая реакция наше эстетическое восприятие? Как это вообще соотносится с эстетическим? Можно ли назвать эстетическим наше восприятие документального? И шире — можем ли мы говорить об особой эстетике, порожденной так называемой постпамятью?

для нас важно, что удивительным, возможно, даже извращенным образом именно через категорию подлинного, понятого как документально подтвержденное, произведение возвращается в зону эстетического.

Такое предзнание об объекте безусловно меняет специфику «потребления» искусства. Речь идет не только о понимании контекста данного конкретного объекта, но и об априорной погруженности зрителя в широкий исторический контекст, если угодно, о нашем историческом подсознательном, к которому, собственно, и апеллирует объект. Фактически мы видим уже не произведение искусства, а документ. В эпоху постправды, пожалуй, только документ обладает «презумпцией подлинности». Это и непосредственно архивные документы, и материальные объекты (в частности, произведения искусства), и интервью, и прямая речь, и все, что так или иначе несет на себе отпечаток каких-то событий. Документальное как бы свидетельствует на суде истории, заверяя ее сертификатом подлинности. Иными словами, документальное сегодня, как никогда, стало залогом и чуть ли не единственной гарантией правды. Документ и свидетельство сливаются в нечто единое в нашем понимании. Неслучайно в русском языке «свидетельство» означает и рассказ очевидца о событии, и документ, подтверждающий подлинность какого-либо события или факта.

Кажется, что сегодня в искусстве говорить о травматических событиях и в целом о прошлом иначе как через документ невозможно, даже если этот документ или целый архив вымышленный [ 9 ] 9. Виды искусства с приставкой «документальное» не только стали важной частью современной культуры, но продолжают множиться. Так, например, помимо документального кино и театра появилась документальная анимация и даже документальная хореография. . Документ (опять же в самом широком смысле) противопоставляется лжи и цинизму политиков и СМИ. То есть документальное стало синонимом политического. Достаточно предъявить документ или хотя бы использовать фрагмент документального (например, прямую речь), как градус зрительской вовлеченности значительно возрастает. Это странно хотя бы потому, что искусство по своей природе иллюзорно, а значит, обманчиво. Оно не более чем излишек по отношению к действительности, ее искусственное преумножение, если угодно, недостоверная копия. Поэтому даже подлинный документ, перемещенный в контекст искусства, становится чем-то другим по отношению к самому себе. Чем именно — еще предстоит выяснить, и вопрос этот превосходит рамки данного текста. Для нас важно, что удивительным, возможно, даже извращенным образом именно через категорию подлинного, понятого как документально подтвержденное, произведение возвращается в зону эстетического. Эстетическое сегодня заново конституируется вокруг сопряжения документального, подлинного, аутентичного. Каким образом это происходит?

Строго говоря, аутентичность можно определить как сочетание подлинности и единичности. Считается, что свидетельство, особенно свидетельство жертвы, подкрепленное документально или предъявленное в виде документа, не может быть лживым. Кроме того, оно всегда уникально не только само по себе, но и в силу единичности того события, к которому апеллирует. Иными словами, единичность документа-свидетельства коренится не в способе его (вос)производства и распространения, а в его индексальности. И именно единичность (читай: уникальность, подлинность), возвращенная в виде индексальности, становится основой для товарной фетишизации документа. Ведь единичность, по Беньямину, и есть аура. Понятая как аутентичность, в секуляризованном мире она тем не менее отсылает к религиозному ритуалу. Документ, будь то письмо, осколок разорвавшейся бомбы, картина, хозяева которой были убиты, или даже живой свидетель, стал сакральным объектом, сопоставимым со святыми мощами. То есть документальное стало сегодня особым культом. Что это — культ памяти или культ травмы? И если, как было сказано, документальное синонимично политическому, не стала ли такого рода сакрализация травмы своеобразным субститутом реальной политики?

Иными словами, жертва имеет право голоса только для предъявления собственной травмы, а реакция зрителя ограничивается в лучшем случае эмпатией и/или негодованием. Не наблюдаем ли мы современный извод эстетизации политики, при котором политическое, предъявленное через документальное, переживается лишь эстетически? Но эта эстетика, основанная на аутентичности, зачастую лишена воображения. Перефразируя Беньямина, можно сказать, что встречу с историей, опосредованную через документ, мы не воспринимаем как вспышку в момент опасности, но как нечто, что было на самом деле. Под воображением здесь имеется в виду создание того самого излишка, о котором говорилось выше. Этот излишек не артикулируется в категориях ни утилитарного, ни истины, ни аутентичности. Возможно, его единственное предназначение — свидетельствование человека о себе самом. В этом смысле эстетизированное документальное становится важным атрибутом не только эпохи постправды и постпамяти, но и post-human condition.

3. Объект искусства как документ

Зададим здесь и обратный вопрос. Что происходит с объектами искусства, которые из Музея попадают в Архив? Каков статус тех произведений, которые были уничтожены, но остались в виде записи? Становятся ли они документами или продолжают быть объектами? Поскольку, как мы выяснили, единичность документа-объекта и связанная с ней эстетическая, институциональная и рыночная ценность коренятся в его индексальности, а не в физических свойствах, то, возможно, рано списывать исчезнувшие произведения с баланса музеев. Можно сказать, следуя канонам классического американского концептуализма, что запись об объекте равна объекту. В этом смысле произведения, уничтоженные нацистами, но сохранившиеся в форме записи, становятся идеальными образцами концептуального искусства.

С другой стороны, здесь мы имеем дело с негативной индексальностью. То есть знак указывает на отсутствие референта [ 10 ] 10. В данном конкретном случае в каталоге не указана судьба авторов и владельцев. В подавляющем большинстве произведения из этого списка были изъяты, как уже отмечалось, из музейных коллекций. Однако существуют списки произведений, украденных нацистами из частных коллекций. Как правило, эти коллекции принадлежали евреям, которые либо были убиты, либо бежали от нацистского режима. См., например: Lillie S. Was einamal war. Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen. Wien: Czernin Verlag, 2003. Таким образом, нередко запись указывает не только на исчезновение самого объекта, но и на отсутствие тех, кому объект когда-то принадлежал по праву. В таком случае мы имеем дело с двойной негативной индексальностью. . Казалось бы, перед нами пример радикальной нехватки, которая, как было сказано выше, лежит в основе любого архива. Означает ли это, что перед нами идеальный Архив? Идеальный не в смысле полноты, а напротив, в смысле предельной нехватки, при которой единственным референтом индексального знака становится отсутствие референта. И если здесь применимо правило из математики о невозможности деления на ноль, то перед нами знак, указывающий на самого себя. Он уже не просто след какой-то реальности, он уже и есть единственное проявление той самой реальности. Иными словами, мы имеем дело уже не с радикальной нехваткой, а с особого рода излишком, при котором некая исчезнувшая действительность продолжает существовать вопреки всему в форме документа. Одновременно мы не знаем либо имеем весьма приблизительное представление о том, как выглядел изначальный объект. Каждый зритель должен придумать его заново, вспомнить, как бы дополнить до существующего. Другими словами, зритель должен «активировать» в себе все человеческое — память, воображение, чувство юмора, интеллект и т. д., чтобы воссоздать объект, чтобы сделать невидимое зримым.

Итак, радикальная нехватка становится в результате радикальным излишком, а уничтоженный объект искусства, сохранившийся лишь в записи, являет собой одновременно образец идеального произведения и идеальный документ. Именно здесь сходятся Архив и Музей. В этой точке свидетельство выходит за пределы права. Документ-объект свидетельствует уже не только и не столько о преступлении или о травме, но о себе самом, утраченном, но обретенном вновь. Это обретение возможно только с участием зрителя. Мобилизуя в себе все человеческое, он как бы дополняет нечто утраченное до бытия. И этот факт служит печальным, но и оптимистическим подтверждением того, что никакое варварство, даже такое радикальное и изощренное в методах, как нацизм, не может уничтожить то, что позволяет человеку считать себя человеком.

- Мы будем сравнивать условные, абстрактные понятия Музей и Архив. Поэтому, чтобы не путать их с конкретными локусами, здесь и далее мы используем написание с большой буквы.

- Сравнить архив и музей уместно еще хотя бы потому, что рассматриваемый нами документ, а именно опись конфискованных произведений искусства, имеет двойную природу. С одной стороны, это своеобразный концептуальный мини-музей, поскольку содержит произведения искусства. С другой — это, безусловно, архив, поскольку произведения искусства в нем существуют в виде инвентарных записей.

- Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. Ирина Стаф. М.: Strelka Press, 2015. С. 218.

- Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. Ирина Стаф. М.: Strelka Press, 2015. С. 218.

- «В нашей культуре arche, исток, есть всегда уже повеление, начало, есть всегда также управляющий и повелевающий принцип» (Агамбен Дж. Что значит повелевать? / пер. с ит. Б. Скуратова. М.: GRUNDRISSE, 2013. С. 25.

- Агамбен указывает на греческий термин «archos», который обозначает «командир» и «анус». Там же.

- Документ и даже целый архив могут стать предметом купли-продажи, то есть быть товаром. Но для этого они должны пройти процесс определенной эстетизации, символической перекодировки, то есть попасть в условный Музей. Однако по своей изначальной природе Архив, в отличие от Музея, находится вне рынка, или, точнее, не зависит от него, в силу своей индексальности. То есть это некая абстракция, отложенный политический ресурс, который потребляется только властью. Поэтому если Архив и выступает объектом экономических отношений, то, как правило, лишь на узком, специфическом рынке спецслужб и корпораций.

- Беньямин В. О понятии истории / пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 241. Показательно, что Беньямин использует здесь термин «документ» применительно к произведению. То есть, по Беньямину, любое произведение искусства всегда уже документ, выступающий на суде Истории.

- Виды искусства с приставкой «документальное» не только стали важной частью современной культуры, но продолжают множиться. Так, например, помимо документального кино и театра появилась документальная анимация и даже документальная хореография.

- В данном конкретном случае в каталоге не указана судьба авторов и владельцев. В подавляющем большинстве произведения из этого списка были изъяты, как уже отмечалось, из музейных коллекций. Однако существуют списки произведений, украденных нацистами из частных коллекций. Как правило, эти коллекции принадлежали евреям, которые либо были убиты, либо бежали от нацистского режима. См., например: Lillie S. Was einamal war. Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen. Wien: Czernin Verlag, 2003. Таким образом, нередко запись указывает не только на исчезновение самого объекта, но и на отсутствие тех, кому объект когда-то принадлежал по праву. В таком случае мы имеем дело с двойной негативной индексальностью.